代表作『帰ってきたウルトラマン』の「怪獣使いと少年」。マイノリティー迫害を描く

2020年02月05日

「ウルトラマン。本籍地、沖縄。やはり、私は、こう記入したい」

初期ウルトラシリーズの監督、実相寺昭雄は、著書にそんな言葉を残している。

1966年~72年に放映された『ウルトラマン』『ウルトラセブン』『帰ってきたウルトラマン』の作品世界は、じっさいのところ、沖縄と日本、米国の関係を色濃く映していた。

この3作品に参加した数多くのシナリオライターのなかで、基本設定と物語の骨格を作り上げ、脚本全体を統括するメインライターを務めたのは、金城哲夫と上原正三というふたりの沖縄人だった。

その上原正三さんが1月2日、82歳で世を去った。早逝した盟友・金城の思いを引き継ぎつつ、「在日琉球人」として本土で生き抜いた半世紀だった。

生前に何度も取材させていただいた者として、ここに追悼の意味も込めて覚書を残しておきたい。

(挿入写真はすべて上原さんがシナリオを手掛けた回の画像です:©円谷プロ)

〈うえはら・しょうぞう〉 1937年、那覇市生まれ。中央大卒。1964年、シナリオ「収骨」で芸術祭一般公募部門の佳作に入選。1965年に円谷プロに入社し、翌年『ウルトラQ』でデビュー。『ウルトラマン』『ウルトラセブン』『怪奇大作戦』などでシナリオを担当した後、1969年にフリーに。『帰ってきたウルトラマン』以降も『秘密戦隊ゴレンジャー』『宇宙刑事ギャバン』のメインライターを務めるなど、数々の特撮番組を手掛ける。著書に『金城哲夫 ウルトラマン島唄』『キジムナーkids』など。2020年1月2日、肝臓癌で死去。上原正三さん(撮影:石川智也)

訃報を受けて円谷プロは1月10日、上原さんの代表作である『帰ってきたウルトラマン』第33話「怪獣使いと少年」(1971年)をサイトで無料公開した。ウルトラシリーズ随一の問題作にして傑作と語り継がれる作品だ。

『帰ってきたウルトラマン』第33話「怪獣使いと少年」巨大魚怪獣ムルチ©円谷プロ

『帰ってきたウルトラマン』第33話「怪獣使いと少年」巨大魚怪獣ムルチ©円谷プロ

あらためて、襟を正して見入った。

物語は川崎の河川敷から始まる。

見るからに不潔な身なりをした孤児の少年「良」が、廃屋でうらぶれた老人「金山」と暮らしている。心優しい金山の正体は、地球の環境調査のためにやってきたメイツ星人。工場街の汚染された空気で公害病になり、地中に埋めた宇宙船を掘り返すことができない。怪獣に襲われていたところを金山に救われた良は、代わりに来る日も来る日もスコップで河原を掘り続けている。

挙動不審の良は周囲から「宇宙人」と呼ばれ中学生から凄惨ないじめを受け、ついには暴徒化した街の住民に襲われる。怪獣攻撃隊MATの隊員でウルトラマンでもある郷秀樹が制止しようとすると、群衆は「宇宙人の味方をするのか!」と激高し、良を殺そうとする。かばった金山が警官に射殺されると、封印されていた怪獣が街を破壊し始める。

「退治しろ」と迫る群衆に、郷は吐き捨てる。

「勝手なことを言うな! 怪獣をおびき出したのは、あんたたちだ」

観る者をむしろ居心地悪い沈鬱な気分にさせる、特撮ヒーローものらしからぬ異色な内容に今更ながら気圧される。

私の知る上原正三という人は、凜とした佇まいの、常に奥ゆかしい微笑をたたえた静やかな人物だった。何がこれほどの作品を書かせたのか。

那覇に生まれた上原青年が大学入学のために当時「外国」だった沖縄からパスポートで上京したのは1955年。車窓の風景にまず驚いた。

「基地がない」

沖縄出身と明かした途端、態度を一変させた大家に下宿を断られた。東京で暮らす叔父は九州出身と偽り、本籍地も移していた。目の前の当人がそうとは知らずに「沖縄には土人がいるらしいよ」と言う人もいた。

「悔しいという感情とは違う。ただ、この差別の正体はいったい何なのか、知りたい。ずっとそう思ったまま、60年が経ってしまった」

3年前の私のインタビューに、こう述懐していた。東京近郊で暮らしながら、自分は異邦人であるという意識から自由になることはなかった。

円谷プロに入ったのは1965年、金城に「人手がとにかく足りない。手伝ってほしい」と懇願された。

一つ年下の金城は隣町の南風原町出身で、当時すでに円谷プロの企画文芸室長として『ウルトラQ』のメインライターを務めていた。社交的で人なつっこい笑顔と楽天的にどんどん人を率いるリーダーの気質を備え、見学に来る子どもたちにも優しく接した。まさに南国の空のような性格だったと、多くの人が伝える。

上原さんは脚本家を志してはいたが、それは沖縄戦と基地問題を描くため。怪獣ものに興味などなかったが、次第に金城のペースに巻き込まれていく。

デビュー作は『ウルトラQ』第21話「宇宙指令M774」。海底に潜む音に敏感な怪獣の話だ。息を殺して航行していた海上保安庁の巡視船が、客船を救うためにエンジンをかけ、怪獣の注意を引こうとする――というストーリーだが、幼少時の体験の投影だった。

『ウルトラQ』第21話「宇宙指令M774」宇宙エイ ボスタング©円谷プロ

『ウルトラQ』第21話「宇宙指令M774」宇宙エイ ボスタング©円谷プロ

1944年10月、7歳の上原少年は東シナ海の船上にいた。疎開先の台湾を出航した後、目指す那覇が10・10空襲で壊滅。魚雷に脅えながら2週間、海をさまよった。1482人が犠牲になった対馬丸事件が起きた海域だ。沖縄の日本軍は前年から非戦闘員の疎開を始め、足手まといになる女子どもを米潜水艦や艦載機が待ち受ける航海にほとんど無防備のまま放り出していた。

大人たちの悲壮な顔を見て、子どもながらに死を覚悟したという。夜は家族6人、体をひもで結んで寝た。ようやく鹿児島にたどり着き、熊本に疎開した。乗っていた船が復路で撃沈されたことを、後に知った。

糸満警察署長として沖縄に残っていた父と戦後再会し、変わり果てた姿に驚いた。熊本で大本営発表を信じていた家族は、父親が地獄のような沖縄戦の戦場を逃げ回っていたとは思いもしなかった。住民と一緒に亀甲墓に潜んでいたところ日本兵に追い出され、死体の浮く小川の水を飲んで死にかけていたところ、捕虜になった。左耳はまったく聞こえなくなっていた。

「宇宙指令M774」での海保の行為は、住民を捨て石にした沖縄での日本軍の姿をあえて逆さに描いたものだった。「怪獣ものでも、自分のテーマを書ける」と手応えを得た。

一方、明朗な金城は王道のヒーローものを書いた。しかし、『ウルトラマン』や『セブン』が単なる「怪獣殺し」の物語に堕する危険性に、常に意識的だった。金城の作品も、人類とその敵役である異星人や怪獣のどちらが悪役なのか、曖昧な話が少なくない。

『ウルトラマン』第30話「まぼろしの雪山」は、雪女の娘と呼ばれ村人に迫害される少女ゆきと、彼女を助ける伝説の怪獣ウーとの交流を描いた物語だ。

炭焼きの老人の下で育った天涯孤独の少女ゆきは、村人の依頼でウー退治にやってきた科学特捜隊を「なんでもかんでも怪獣呼ばわりして殺してしまう恐ろしい人たち」となじる。最後には村人に追い詰められるが、少しの恨み言も言わず加害者を赦そうとする。ゆきが息絶えると、ウルトラマンと戦っていたウーも幻のように消え去る。ウルトラマンが怪獣を倒さなかった数少ない回の一つとして知られる。

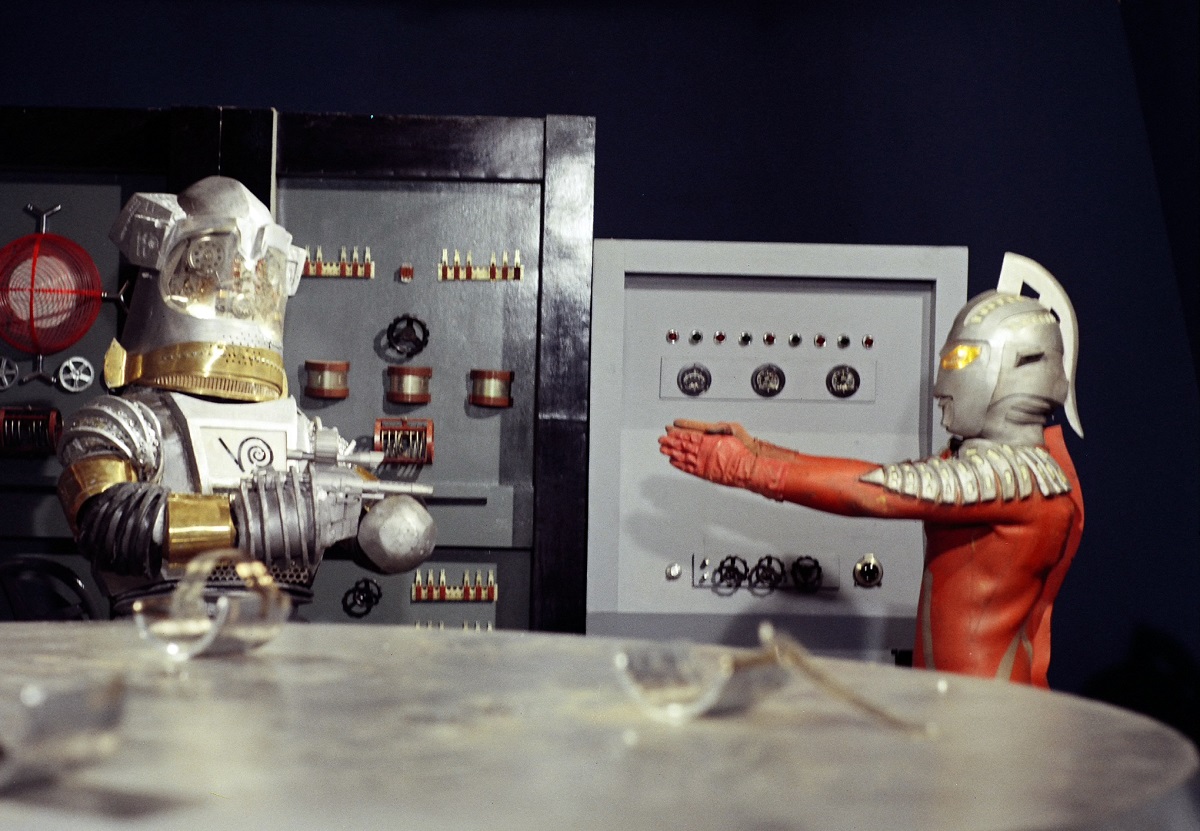

『ウルトラセブン』第17話「地底GO!GO!GO!」地底ロボット ユートム©円谷プロ

『ウルトラセブン』第17話「地底GO!GO!GO!」地底ロボット ユートム©円谷プロ

そして、これもまた傑作との呼び声高い『ウルトラセブン』第42話「ノンマルトの使者」では、人類によって海底に追われた平和な種族ノンマルト(ノン・マルス=否・戦から命名された)が、自分たちこそ地球の原住種族であり、自分たちを地球人だと思い込んでいる人類こそが侵略者だと告発する。最後の安住の地を侵され反撃するノンマルトだが、先住民であることを示す証拠ごとウルトラ警備隊に滅ぼされる。勝利に酔う隊員たちの傍らで、本当の先住民がノンマルトであることを知るモロボシ・ダン=セブンは、苦悩に顔を歪ませる。

いずれもハッピーエンドとは程遠い、絶望感すら漂う結末になっている。民俗学で言うところの〈山の民〉〈海の民〉をモチーフにしたと思われるこの内容は、大和朝廷に征服された熊襲や隼人、土蜘蛛といった先住民の歴史と、もちろん金城の故郷である琉球のことを想起せずにはいられない。

『ウルトラセブン』第28話「700キロを突っ走れ!」戦車怪獣 恐竜戦車©円谷プロ

『ウルトラセブン』第28話「700キロを突っ走れ!」戦車怪獣 恐竜戦車©円谷プロ

「金城が沖縄戦や差別をちょくせつ語ったことはありません。テーマ性を抑え、ファンタジーにまとめるのが彼の真骨頂だった。でも、そのマイノリティーとしての視点は、まぎれもなく沖縄人のものだったと思います」。上原さんはそう語っていた。

金城の母は1945年3月、南風原の自宅で米軍の機銃掃射に遭い左足を失った。6歳の金城は動けぬ母を残し、祖父と共に艦砲射撃の砲弾をかいくぐって山中へ逃げた。この壮絶な体験は一生の心の傷になった。

勧善懲悪を超えた陰影ある物語の根には、まぎれもなく沖縄戦が埋め込まれていた。その博愛主義と、日常に異化効果をもたらすような演技じみた豪快な笑いも、金城にとってはその後を生を耐え抜くための、無意識の術だったのかもしれない。

好対照の金城と上原さん、そして集まった才気ある若手ライターたちの活力で、『ウルトラマン』『セブン』は一大ブームを巻き起こす。だが、ブラウン管の外の現実が、ふたりの苦悩を深めていた。

公害が深刻化し、ウルトラマンが示した科学の夢は色あせつつあった。故郷の米軍基地からは連日、ベトナムへの空爆機が飛び立った。反基地運動と安保闘争が全国で激化。沖縄返還交渉は進んだが、基地のない島を願う県民の「無条件返還」要求はかなわなかった。

米国や祖国の正義と善意に対する無条件の信頼が崩れる。それはふたりに、宇宙人であるウルトラマンやセブンはなぜ無償で地球人を守ってくれるのか、という根源的な疑問を膨らませることになった。大江健三郎は、諸刃の剣であるはずの科学技術の正の側面のみを体現させたウルトラマンのドラマツルギーを厳しく批判した。また、呉智英、佐藤健志、大澤真幸らは後に、ウルトラマンと地球との片務的関係は安保体制下での米国と日本、さらには本土と沖縄の姿を暗示し、その矛盾と破綻が拡がり繕いきれなくなっていったという趣旨の評論を記している。

『ウルトラQ』第24話「ゴーガの像」貝獣ゴーガ©円谷プロ

『ウルトラQ』第24話「ゴーガの像」貝獣ゴーガ©円谷プロ

後続番組『マイティジャック』の視聴率低迷と特撮の予算超過もあり、金城は円谷プロでの居場所を失う。

「沖縄で復帰を迎えたい」

金城は1969年、故郷に帰った。上原さんも円谷プロを辞めた。だが東京には残った。共にウルトラシリーズを手掛けたTBSプロデューサーの橋本洋二に強く引き留められたこともあったが、「本土で異邦人として生きる方が、むしろ自分の芯を保てると思ったことが大きかったです。でも、ぎりぎりまで悩んでの結論でした」。

『帰ってきたウルトラマン』©円谷プロ

『帰ってきたウルトラマン』©円谷プロ第1話で、ウルトラマンは郷秀樹に呼びかける。〈人類の自由と幸福を守るために共に戦おう〉。もはや「正義」という言葉は使わなかった。ウルトラマンや怪獣が壊したビルの下敷きになる人々を描写するのも、前2作にはない演出だった。

沖縄復帰前年という時季。職場で「おめでとう」と声をかけられ、脱力した。「めでたい? いったい何が? 米軍の一元支配から、ヤマトも加わった二重の抑圧になるだけだろう」。本土の人間の無理解が創作意欲を刺激した。「怪獣使いと少年」はこうして生まれた。

作品で描かれた北海道・江差出身という良の設定は、アイヌを連想させる。メイツ星人に在日コリアンに多い姓「金山」を名乗らせたことと併せ、マイノリティー迫害が主題になっていることは、誰の目にも明らかだろう。当時をこう振り返っていた。

「このエピソードを書いている間、関東大震災で多数の朝鮮人がデマによって虐殺された事実がずっと頭の中にありました。根も葉もない噂が疑心暗鬼を呼び、不安に煽られて人々が集団化したとき、その凶暴性がエスカレートする。そういう話をいつか書こうという思いは、シナリオライターを目指していた若い頃からあった気がします。震災の直後には混乱の中で『発音がおかしい』という理由で殺された人もいる。沖縄人の僕もあの時もし東京にいたら、標的にされていたかもしれない。他人事ではないという思いは、ずっとありました」

「いまヘイトスピーチが問題化していますが、デモで『朝鮮人死ね』と叫んでいる参加者は、普通の勤め人や主婦ですよね。家庭に帰ればおそらく善い父親や母親だと思います。それが夜になるとネットに罵詈雑言を書き、ふとしたきっかけで暴徒にもなる。人間というものは鬼と菩薩の両面を持っていて、いつでも豹変する。そういう人間の本性の恐ろしさは、いつの時代も変わりません。でも、その『きっかけ』が以前より充満している社会になっている。そう感じます」

金山が警官に射殺されるシーンは、当初は群衆が竹槍で刺し殺す内容だったのを、TBS側が難色を示しために撮り直したものだった。それでも局内の試写で問題視され、プロデューサー橋本の取りなしでなんとか放映にこぎ着けた。しかし上原さんはメインライターの立場を事実上追われることになった。

「いまから思えば、僕の本音や差別に対する反発が出すぎていて、作品の出来そのものは気に入っていません。でも、あの金山と良は、僕自身だった。書いたこと自体はまったく後悔していません」

「それでも、当時は作品がメッセージを持つことは当然だという意識が、作り手たちの共通認識だったと思います。だからこそ反テーマ主義を掲げる人もあり得た。でも現在は、意見の違いを許容せず激しくののしり合い、抗議に先回りして自粛する風潮が蔓延している。もう『怪獣使いと少年』は生まれないし、放映されることもないでしょう」

帰郷した金城も、薩摩藩の琉球侵攻や琉球処分を主題にした沖縄芝居の脚本を立て続けに書く。だが、方言札が使われた幼少期を過ごし15歳で上京した金城はウチナーグチ(沖縄語)をうまく使いこなせず苦しんだ。

1975年には、環境破壊との批判もあった沖縄国際海洋博の演出を引き受ける。沖縄を世界に発信する好機と捉えたが、漁師らに「本土の回しもの」となじられた。

「沖縄と本土の架け橋になりたい」は口癖だったが、両者の間で引き裂かれた。酒の深みにはまった。「沖縄はどうなる。戻ってこいよ」。酔っては上原さんに電話した。翌年、自宅離れの2階から転落死。37歳だった。

沖縄県南風原町の実家にある金城哲夫の書斎。弟の和夫さんが当時の状態のまま管理する。いまでも遠方からファンが訪れ、ウルトラマンや怪獣の模型を残していく=石川智也撮影

沖縄県南風原町の実家にある金城哲夫の書斎。弟の和夫さんが当時の状態のまま管理する。いまでも遠方からファンが訪れ、ウルトラマンや怪獣の模型を残していく=石川智也撮影「金城がその渦に巻き込まれた沖縄とヤマトの関係はこの40年、変わらないどころかどんどんひどくなっている」。上原さんは会う度にそう語っていた。

国土面積0.6%の島に、なお米軍専用施設の7割が集中する。度重なる墜落事故、米兵による犯罪、そして政府による名護市辺野古の基地建設強行……。2016年には、東村高江で米軍のヘリパッド建設に反対する人々に向けて、大阪府警の機動隊員が、とうに死語と思われていたあの言葉を言い放った。

「自国政府にここまで虐げられている県が、ほかにあるでしょうか。沖縄は本当に日本なんでしょうか」

静かな表情ながらも、その声は怒りに震えていた。郷秀樹=ウルトラマンが群衆に吐き捨てた台詞「勝手なことを言うな」が、上原さんの心の声として私の頭の中で反復した。

夭逝した金城の生涯は「ウルトラマンを創った男」として半ば伝説化している。すでに多くの金城論が世に出ている。一方、本土で個として在ることを選び軋轢を引き受け続けた上原さんの軌跡は、自分の生を「劇化」したり、自己完結的な意味づけを与えたりすることを拒絶するものだったと言ってよい。

その主張は、被差別者同士のいたわりや団結を求めるものでもなく、沖縄民族主義の標榜でもなかった。むしろこう言っていた。

「沖縄人がヤマトで差別されると言うけれど、沖縄の中にも差別はあります。僕らが小さい頃は、本島の人間は離島の島民を馬鹿にして蔑んでいました。僕の先祖は13世紀ごろに中国から渡ってきて、琉球王朝から与えられた久米村に定住した一族です。沖縄の中でも特殊な目で見られているという感覚は、戦前まではかなり残っていました。もしかしたら僕は沖縄に戻っていたとしても、居場所がない、異邦人だという意識を持ち続けていたかもしれない」

「在日琉球人」を自任することで本土に根付くための「芯」を保ち、疑問や違和感を引き受けながら、それをフィクションのなかで昇華させるーー。それが上原正三という脚本家のアイデンティティだったのだろう。

もちろん、作家が込めたテーマを作品が語るとは限らない。作者の押し付けや自意識を受け手は敏感に嗅ぎ取る。子どもほど、その審美眼は曇りない。

「金城が作ったヒーローを超えたい、超えたいと思ってきた。金城にはない発想、金城のコピーではないウルトラマンを作ろうと、リアリティーも追求しました。でも、金城が作った、どこまでも伸びやかな初代ウルトラマンを、ついに超えられなかった。いまではそう思います。これまでに数多くのヒーローが誕生しているけど、初代ウルトラマンを超えるものは、これからもないでしょう」

盟友を懐かしむその眼は、どこまでも澄んでいた。円谷プロを去る際に金城の「一緒に沖縄発の作品を作ろう」という誘いを断ったことを、ずっと心の片隅で気に掛けていたようだった。

『ウルトラマン』第38話「宇宙船救助命令」光熱怪獣キーラ©円谷プロ

『ウルトラマン』第38話「宇宙船救助命令」光熱怪獣キーラ©円谷プロ

沖縄には古くから、海の彼方の平和な理想郷「ニライカナイ」の信仰がある。この話題になると、上原さんはいつも身を乗り出した。

「金城はニライカナイを宇宙の彼方に見ていた。M78星雲にあるウルトラマンの故郷『光の国』です。そこからやってくる使者が、地上の争いを取り除いてくれる。それはいくら絵空事と言われても、やはり素敵な発想だと思いますよ」

いまごろきっとニライカナイで金城と再会しているだろう。話題は、いまだ本土の軛から脱することのできない沖縄の苦悩についてか。それとも、沖縄発のヒーローものの脚本の相談だろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください