2020年02月15日

開高健記念文庫は、芥川賞を受賞した開高一家が1958年から住んだ杉並区井荻の家の敷地に建っている。

その後、茅ヶ崎の家が74年に建てられる。当初、そちらは創作活動のために使う別宅とするつもりだったようだが、通学に便利だという理由でまず娘の道子が、ついで妻の牧羊子も茅ヶ崎暮らしとなって、そちらが本宅になってしまった。

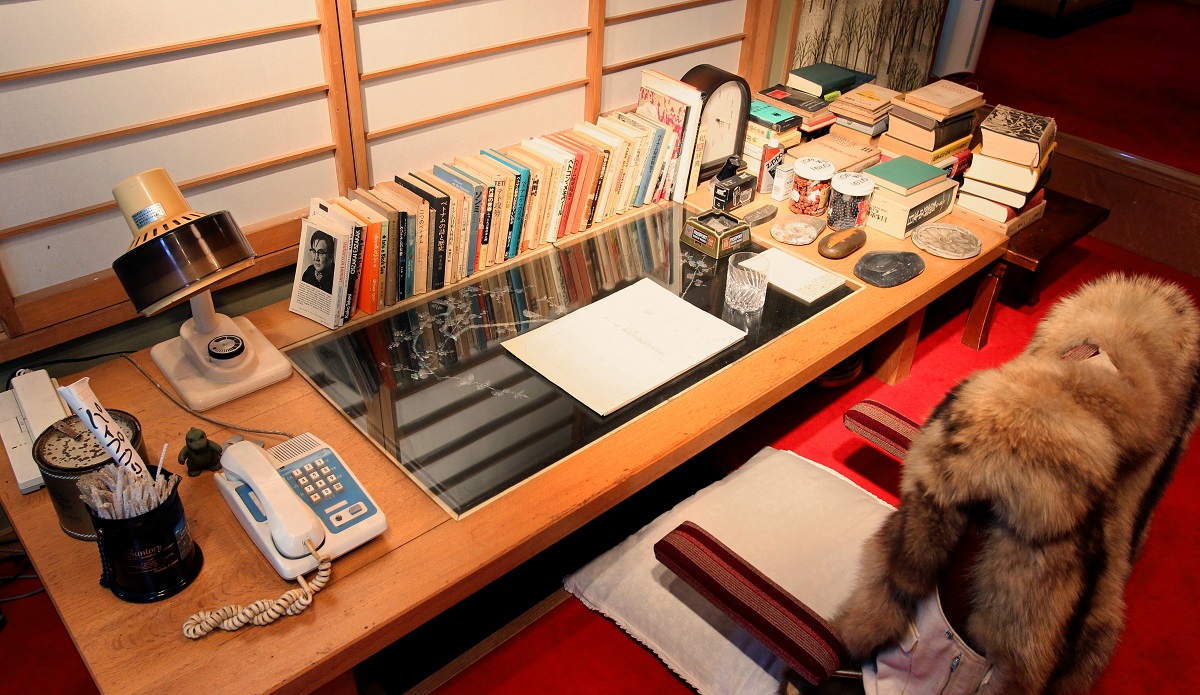

開高健の書斎=神奈川県茅ヶ崎市の開高健記念館

開高健の書斎=神奈川県茅ヶ崎市の開高健記念館しかし、その後も井荻の家は処分されず、住民票も残されていたという。89年に開高が、2000年に牧羊子が亡くなった後、(道子も94年に亡くなっていたので)井荻の家は親族が相続したが、2017年に、開高の著作や寄稿やインタビュー記事が掲載された雑誌を集めて閲覧させる「記念文庫」として公開されることになった。

そこを訪ねて見てみたいと思ったのは開高の蔵書が気になっていたからだ。開高作品といえば古今東西の書籍からの鮮やかにして奔放な引用が印象的である。その該博な知識はどのような読書経験で育まれたのだろうか。

読書についてエッセーの中で開高はこう書いている。

子供の頃のことをふりかえってみると、腺病質でなくなったとか、偏食癖がなくなったとか、どこでも寝られるようになったとか、夜なかに一人でトイレにいけるようになったとか、いろいろな変化が数えられるのだが、いっこうにあらたまらないこともまたいくつかある。そのうちのひとつが読書癖である。本で夜ふかしをする癖は昔も今もまったく変わることがないし、枕もとに本が一冊以上ないことには不安でならないのもまったくおなじである。家にいるときもそうだし、旅館にいるときもそうである。東京にいるときもそうだし、外国にいるときもそうである。一昨年、一五〇日ほどサイゴンで暮らしたときは、読みものがなくなることを恐れて小倉百人一首を持っていったが、深夜に一枚一枚カードを繰って読んでいると懐かしさにしばしば胸をつかれて茫然となった。(「続・読む」『白いページ――開高健エッセイ選集』光文社文庫)

記念文庫に運ばれたのは茅ヶ崎の家に残された本のうち、ある程度整理できた中の3割程度だという。蒐集の趣味がなく、気前よく私物を人にあげていたらしい開高の蔵書はその傾向を見て創作の秘密が一目瞭然となる性格のものではない。それでも「あ、これがあそこを書くときのネタ元か」と分かる作品もあって、時が経つのを忘れていた。

帰り道、井荻駅の方向に歩いてみる。記念館は今でこそ緑豊かな井草森公園が至近にあるが、開高一家が住んでいた頃は違っていた。1980年につくば学園都市に移転するまでは通商産業省機械技術研究所があり、その跡地が公園と不燃ゴミ収集の中継施設となり、更に周辺住民が喉の痛みを訴える、いわゆる「杉並病」問題が発生してゴミ施設は2009年に廃止されている。駅まで行くには西武線の踏切に遮られて慢性渋滞状態だった環状八号線を横断する必要があるが、ゴミ施設がなくなったのと相前後して道は地下化され、このあたりの風景は大きく変化した。

実は約1年前にも井荻駅で降りたことがあり、その時、取材相手の指定した約束の時間まで駅前の書店に入って本の表紙や背を眺めていた。郊外の駅前にある書店はどこもそうだが、決して大きな店構えではなかったし、最近の書店によくあるように文具の売り上げで経営を支えているようではあったが、それでも人文書などもある程度置いており、店主のこだわりを感じた。

開高の蔵書の一端を見た後に、改めてその書店をのぞいてみようとしたのは、品揃えに文士の住んだ地元の書店ならではの気配りがないか、探してみたいと思ったからだ。

ところが、あったはずの場所に店が見当たらない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください