「YOSAKOIソーラン祭り」を契機に四国限定の踊りが全国版になった平成の30年

2020年04月06日

高知で行われた2019年の第66回よさこい祭りでよさこい大賞に選ばれた「とらっくよさこい(ちふれ)」=2019年8月12日、高知市追手筋2丁目、菅沢百恵撮影

高知で行われた2019年の第66回よさこい祭りでよさこい大賞に選ばれた「とらっくよさこい(ちふれ)」=2019年8月12日、高知市追手筋2丁目、菅沢百恵撮影

平成の30年間に日本で普及した代表的なものとして、携帯電話やインターネットが挙げられるが、鳴子と呼ばれる打楽器を鳴らして踊る「よさこい」形式の踊り・イベントもまた、この間に全国各地に広がったものと言っていいだろう。

昭和の時代には、四国でしか、踊ったり、見たりすることができなかった高知発祥のよさこいが、北海道・札幌で平成4年(1992年)に「YOSAKOIソーラン祭り」がはじまって以来、全国のあちこちで見物できるようになった。たとえば小学校の運動会の団体種目も“目玉”として、多くの児童がどこでも演じられるようになった。

高知よさこい情報交流館の調査によると、平成31年(2019年)3月時点で、全国47都道府県のうち45都道府県、200カ所以上で、鳴子を持って踊る「よさこい系」のイベントが行われているという。“空白県”は、いずれも郷土に根ざした踊りであるエイサーのある沖縄県と、阿波踊りが盛んな徳島県だけだ。

日本だけではない。高知県の調べでは、世界でも29カ国・地域でよさこいが踊られている。交流する祭り、参加型の祭りとして、よさこいはまさしく国内最大の規模に成長、世界にも広がっている。

『よさこいは、なぜ全国に広がったのか』(リーブル出版)

『よさこいは、なぜ全国に広がったのか』(リーブル出版)『よさこいは、なぜ全国に広がったのか』は、高知市出身で東京大学の学生だった筆者が、大学4年生のときにYOSAKOIソーラン祭りの立ち上げに深く関わったのをきっかけに、全国へのよさこいの拡大を後押ししながら、その経緯を観察してきたものをベースに、さまざまな先行研究や新聞記事・ネット情報を調べ、関係者らにインタビューしたものをくわえて書き上げた。

まず、

「YOSAKOIソーラン祭りの成立までに、高知のよさこい祭りがどう始まって進化していたのか」

「YOSAKOIソーラン祭りは、どのように誕生して成長を遂げていたのか」

「よさこい形式のイベントは、全国にどう広がっていったのか」

「全国に広がることで、高知のよさこい祭りはどのように変容をしたのか」

を、1990年代から2005年前後までの動きを追って紹介。

さらに、2010年代に入ってYOSAKOIソーラン祭りの規模拡大に東日本大震災の影響もあってブレーキがかかりつつ、各地のよさこいイベントも参加団体数の増加としては停滞気味になりながら、それでもよさこい発祥の高知では参加チーム数が伸びているようすを伝え、国内最大の交流する祭りとして災害の復興支援や地方への移住に対するよさこいの貢献、大学生や海外チームの増加、中学高校生への広がりといった教育面での今後に向けた動きが目立つ2010年代の動きを述べている。

それにしても、高知発祥の地方の祭りであったよさこいはなぜ、全国200か所以上で行われる全国的な祭りになったのだろうか。

背景のひとつは、昭和29年(1954年)という戦後生まれのイベント祭りであった高知のよさこい祭りで、よさこい鳴子踊りを作り上げた武政英策氏(ペギー葉山が歌った「南国土佐を後にして」を作詞・作曲)の考えを反映し、参加型の進化する祭りとして、楽曲や振り付け、衣装といった祭りの基本的なスタイルを変更することを、高知の人々が受け入れたことだ。

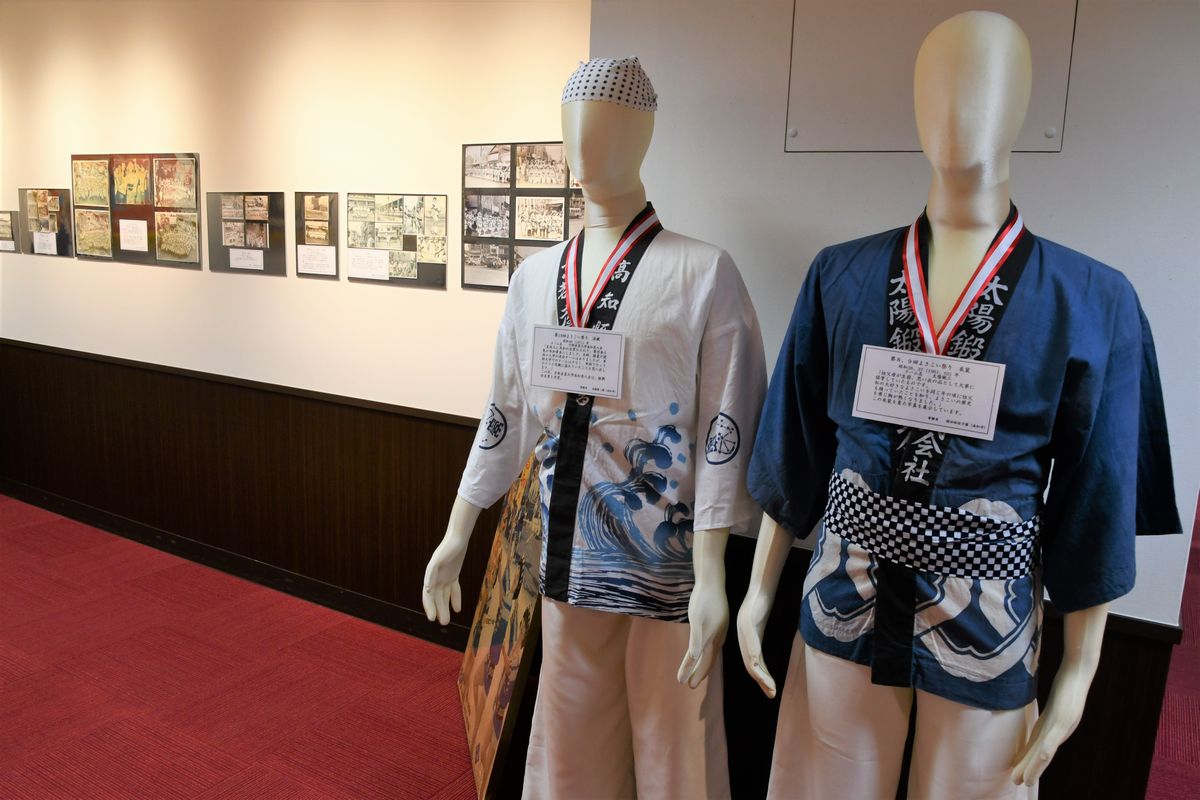

よさこい祭り初期の衣装や写真=2019年9月3日、高知市はりまや町1丁目、湯川うらら撮影

よさこい祭り初期の衣装や写真=2019年9月3日、高知市はりまや町1丁目、湯川うらら撮影 武政氏が『よさこい祭り20年史』(よさこい祭り振興会、1973年)の中で、よさこいの進化を肯定的に語っていることばが興味深い。よさこい鳴子踊りの生みの親自身が、著作権をオープンにして自由なアレンジを認めことによって、多くの人々が自由なよさこい鳴子踊りを創造したということだろう。

伝統的とされる地域の祭りでは、ともすると「伝統こそが正統だ」と主張されがちなのと対照的に、高知では独自のプロセスを踏みながら、盆踊り的なスタイルのよさこい鳴子踊りが、1970年代から1980年代にかけて加速度的に現代風にアレンジされたものに変化をしていった。

平成4年(1992年)に北海道で始まったYOSAKOIソーラン祭り(最初はよさこいソーラン祭りと名乗っていた)は、カリスマ的な創始者である長谷川岳氏(現、参議院議員)とその周辺との奇跡的ともいえる出会いがなければ、実現しなかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください