人権制約の程度は最小限 緊急事態宣言は合憲的に発令可能である

2020年04月02日

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、SNS上では、東京が4月1日頃から都市封鎖(ロックダウン)されるのではないかとの噂が飛び交った。これを受けて、菅官房長官は、3月30日午後の会見で、「そうした事実はありません、明確に否定しておきます」「現状ではまだ緊急事態宣言が必要な状態ではない」と述べた。

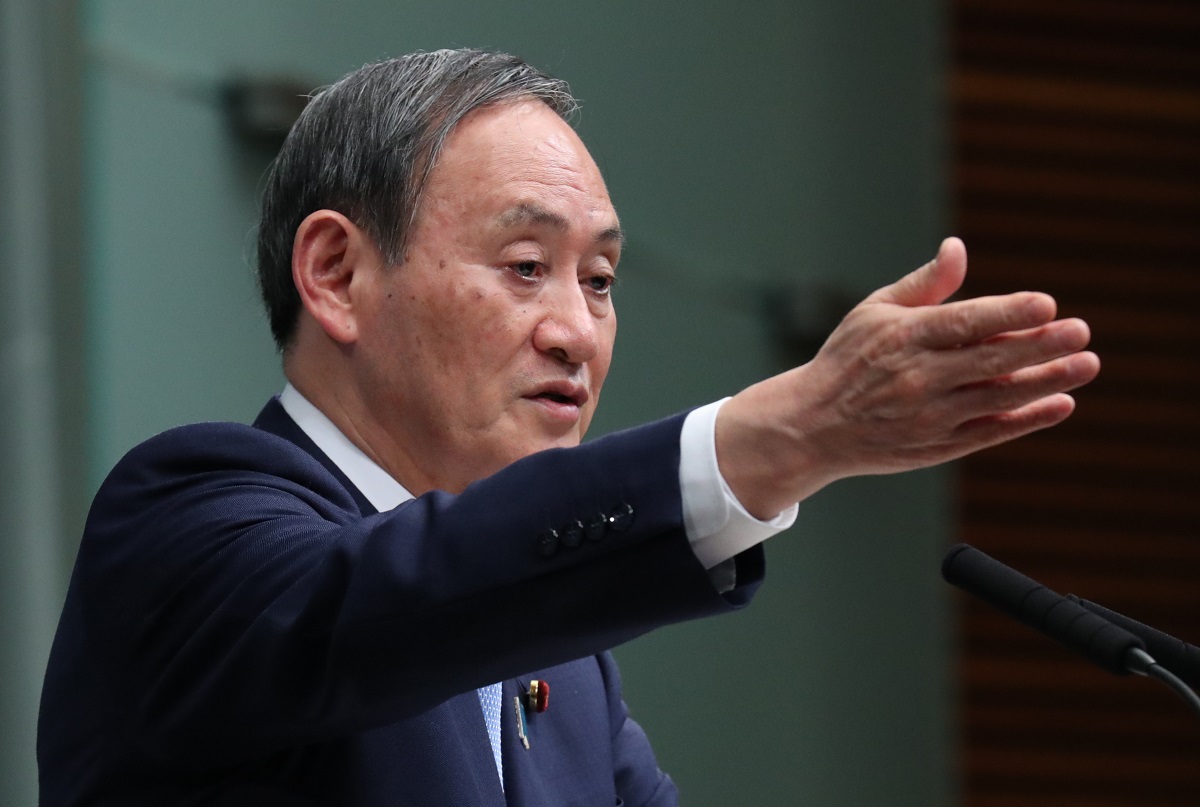

3月30日の菅官房長官の記者会見=2020年3月30日、首相官邸

3月30日の菅官房長官の記者会見=2020年3月30日、首相官邸

ただし、同日午前の会見では、「現在の状況は、緊急事態宣言との関係では、ギリギリ持ちこたえている」と述べていた。要するに、同日の時点では緊急事態宣言を発令するための具体的な手続きには入っていないが、予断を許さない状況であることには変わりないということだ。

これらの会見を受けて、小池東京都知事は、3月31日午後、「国家としての判断が今求められているのではないか」と発言し、緊急事態宣言を出すべきだというニュアンスを強くにじませた。ではなぜ、小池都知事は、そのような要望を国に対して行っているのだろうか。

本稿では、まず、緊急事態宣言やロックダウンのそれぞれの意味や関係(制度の仕組み)を明らかにし、また、ロックダウンがされると我々の生活はどうなるのか、事業者に対する損失補償制度は必要かといった点を検討し、最後に、緊急事態宣言やロックダウンがされるべきであるか否かを憲法的な視点や海外の状況も交えながら考察する。

緊急事態宣言とは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「措置法」という。)の第32条に基づく措置だ。

措置法には、もともと新型コロナウイルスは含まれていなかったが、3月13日に、措置法を一部改正して、新型コロナウイルスについても措置法が適用されるようになった。

措置法は、大きくみて、感染症への対応を三つのフェーズに分けて捉えている。第1フェーズは、感染症が発生する前の段階(措置法2章)、第2フェーズは、感染症が発生した段階(措置法3章)、第3フェーズは、感染症が蔓延した段階(措置法4章)である。

これまで政府は、3月26日に、措置法14条に基づいて「政府対策本部」を設置し、28日には措置法18条に基づいて「基本的対処方針」を策定した。これらの措置は、全て第2フェーズの施策だ。

対して、緊急事態宣言とは、事態が第3フェーズに突入したことを表すものだ。つまり、緊急事態宣言とは、第3フェーズにおいて様々な施策に打って出るための冒頭の宣言といえる。

緊急事態宣言の後に想定される措置としては、以下のものがある。多くの措置が想定されているが、「緊急事態宣言がなされると、これら全てが必ず行われる」ということではない。その時々の状況に応じて、法令の要件を満たす条件の下で、政府や都道府県知事が、必要な施策を適宜・順次行っていく

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください