「大学の危機」をどう乗り越えるか、渦中からの訴え(上)

2020年04月11日

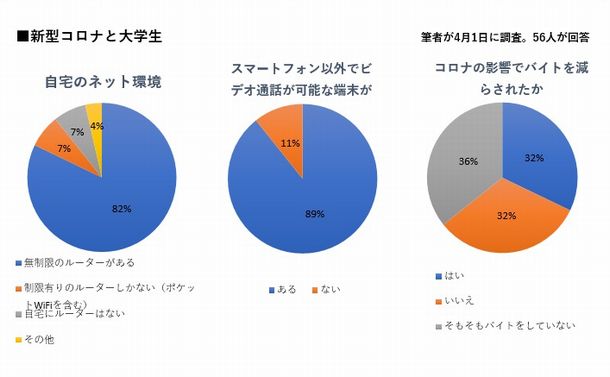

筆者が4月1日、大学生らを対象に、フェイスブックを通じて実施したアンケートの結果

筆者が4月1日、大学生らを対象に、フェイスブックを通じて実施したアンケートの結果「何もかも困ってる。特にバイトが全てなくなって貯金が5000円しかない」「家の中は騒がしく、演習形式のオンライン授業が出来ない。おそらく大学に行き、受ける事になる」「この時期に新たにアルバイトを探せるかどうかが不安である」(筆者が実施したアンケートより)。

文部科学省によれば、大学・短大・高専の約8割が、授業の開始を延期したという。筆者が通う慶應義塾大学を含め、キャンパスを封鎖する大学も出てきた。しかし、オンライン授業にうまく移行できるかというと、ここでも「経済格差」がそのまま「教育格差」となって学生たちを追い詰める。さらに、「セーフティーネット」としての大学の役割も停止しつつある。

学生の一人として現状を報告し、一刻も早い事態の改善を訴えたい。

筆者は、格差問題にあまりに無遠慮な、1通の「通知」にあきれてしまった。

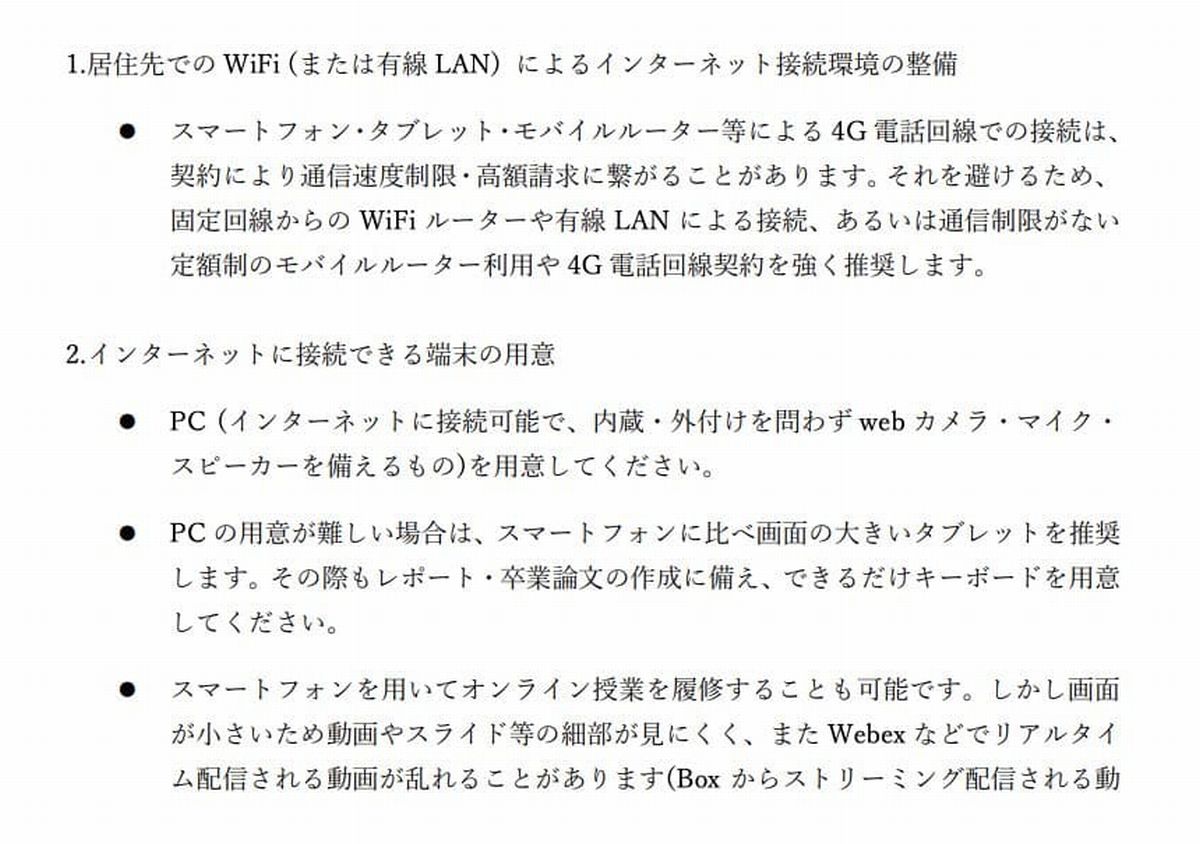

4月上旬、筆者が通う慶應の当局から、1・2年生向けに「オンライン授業受講のための準備について」と題する通知が来たのである。現場は混乱しているのであろうか。4月8日現在、3・4年生と院生には同様の通知は来ていないのであるが。

そこには、「固定回線からのWiFiルーターや有線LANによる接続、あるいは通信制限がない定額制のモバイルルーター利用や4G電話回線契約を強く推奨します」「PC(インターネットに接続可能で、内蔵・外付けを問わずwebカメラ・マイク・スピーカーを備えるもの)を用意してください」「スマートフォンを用いてオンライン授業を履修することも可能です。しかし画面が小さいため動画やスライド等の細部が見にくく」なるなどの文言が並ぶ。

一方的に「契約を強く推奨します」「用意してください」と言われても、払えない人はどうすればいいのか。ただでさえ、多くの学生はバイトを減らされている。PCを買うために必要な資金がない場合、悲惨な受講スタイルになることを、事実上大学当局が認めた形になる。

「オンライン授業受講のための準備について」と題する大学からの通知の一部(筆者提供)

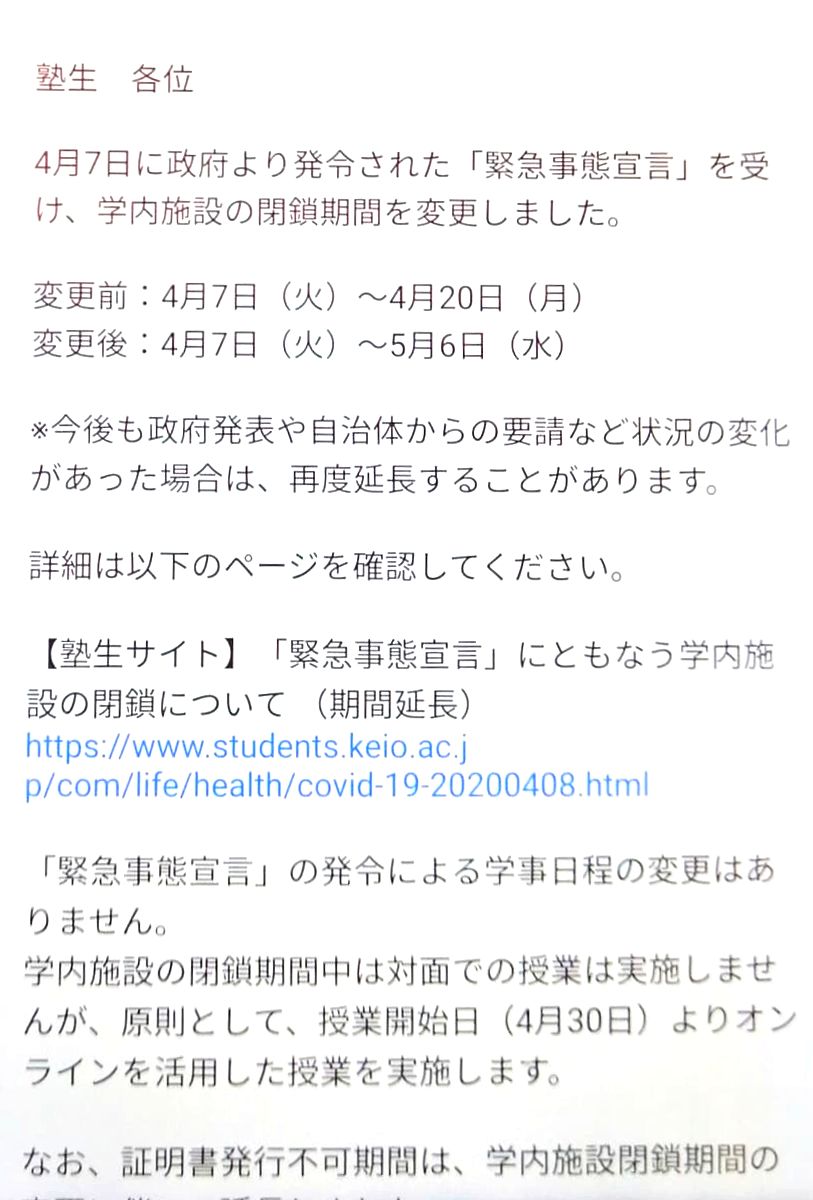

「オンライン授業受講のための準備について」と題する大学からの通知の一部(筆者提供)大学当局からは、「緊急事態宣言」が出ている間、図書館が閉鎖されるとの連絡もあった。今まで筆者はゼミなど授業で使う文献は、基本的に図書館で借りていた。予定通り授業が始まれば、当初は不要だった書籍購入費まで、自己負担を強いられることになる。

筆者は、4月1日にフェイスブックを通じて、大学生や大学院生らを対象に、ネット環境などについてアンケートを実施した。その日のうちに56人の回答を得たが、回答者の居住形態は、実際の大学生のものとおおむね合致した。その結果、自宅に十分なネット環境がなかったり、スマホ以外の端末がなかったりする学生は、それぞれ約2割、約1割存在することが明らかになった。

また、コロナの影響でアルバイトを減らされたかという質問では、アルバイトをしている人の半数が「減らされた」と答えた。「緊急事態宣言」が発令された7日以降は、商業施設や飲食店、学習塾などが「閉鎖」を余儀なくされ、事態はより深刻化しているだろう。

ここから読み取れることは、ひとまず約8割の学生は問題なく自宅で受講できる可能性が高い。仮にモバイルルーターを貸与(ないしは金銭的補助)するとしても、2割の学生に対してのみで済むということだ。

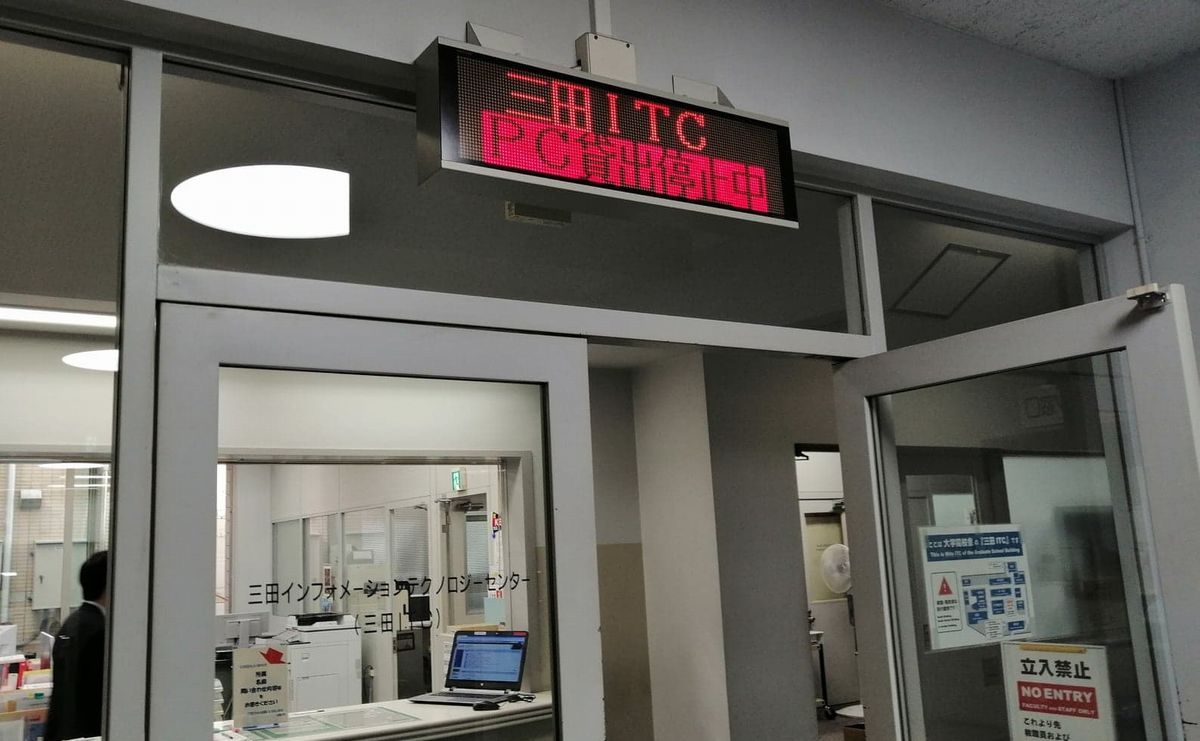

筆者が通う慶應大の場合は、新型コロナの感染が広がる前から、学生に対し、1週間に限ってノート型PCの貸与を行っている。実際、筆者も数回利用したことがある。ただ残念ながら、1月末から「春学期開始まで」その貸与は「中止」されている。そして、4月7日からキャンパスが事実上封鎖され、このサービスを利用することはできない。

パソコンの貸し出し停止を知らせる掲示=東京都港区の慶應義塾大、筆者提供

パソコンの貸し出し停止を知らせる掲示=東京都港区の慶應義塾大、筆者提供ツイッターでは「自粛と補償はセットだろ」という市民の書き込みがあふれた。あえてその表現を拝借すれば、「オンライン授業とネット環境整備はセットだろ」と主張したい。大学受験時に環境整備の必要性が周知されているならともかく、急に「要請」を出されても、金銭的負担がある以上、学生の意思だけでどうにもできない場合もあるのだから。

総務省の要請を受け、NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルのスマホについては「25歳以下」を対象に、当面、月間のデータ容量を超えたあとも50GBまでは追加料金がかからないようになった。

一見、素晴らしい施策のように思われる。しかし、大きな落とし穴がある。それは、格安の通信業者(いわゆるMVNO=通信会社から回線を借り受け、通信サービス料金の安い「格安SIM」を提供している事業者)の利用者の大半は対象外になることである。

実際、筆者も「格安SIM」を利用している。筆者はスマホを2台持ちしているが、そのうち1台は6GBで月1000円ほどで契約ができている。またもう1台は500MBまでは0円という契約内容だ。大手の契約だと、通常月々9000円くらいが平均だというデータもあるから、格安に利用できていることが分かるだろう。

しかし、このどちらも今回の特別措置の対象外である。筆者が利用している通信会社の場合、1社は3月末までに月3100円の20GB、もしくは月5000円の30GBのプランを選択していた25歳以下の契約者のみが対象となり、もう1社は特別措置の対応がないからである。

「大手と契約」か「格安SIMと契約」か。平常時には「節約できる」選択肢が、緊急時には裏目に出て、排除の対象になってしまう。さらに、特別対応の対象が「25歳以下」に限定されている点も見逃せない。大学院生やいわゆる多浪生のなかには26歳以上の学生も多いだろう。

筆者にとって、この総務省の対応は、休業補償について当初は風俗関係者を対象外にした厚労省の対応と重なって見えてしまう。

「格安SIM」使用者のなかには、困窮しているがゆえ自宅にネット環境がない学生も多くいるだろう。すでに新年度が始まっているのだから、一刻も早く、「格安SIM」利用者も特別対応の対象にすべきではないだろうか。

深刻なのは、バイトを減らされた学生は「ギガ問題」に苦しむことになりうる学生数よりも多いことである。下宿をしている層では、仕送りが減らされている可能性も否定できない。一方、オンライン授業の導入で、大学側は光熱費が節約される。そうしたことも踏まえて、学費減免措置の拡充や、生活費給付の検討を訴えたい。

さもなくば、退学者の続出が懸念される。やや古いデータになるが、文部科学省は、平成24年度の学生の中途退学について調査している。退学の理由としては「経済的理由」が「学業不振」を上回り、「その他」を除いて最多になっている(注) 。

(注)文部科学省「学生の中途退学や休学等の状況について」閲覧日:2020年4月8日。

もともと、経済的に困窮している学生は数多い。筆者のある友人は、真冬の北海道で下宿先の電気を止められてしまった。彼は、夜間も暖房が使用可能な研究室で夜を過ごし、難を逃れたという。

そのうえに起きた今回のコロナ騒動が最後の一押しとなり、「退学予備軍」が「退学者」になってしまうことを筆者は懸念している。

筆者の知り合いのなかには、経済的な困難のほか、精神的に困難な状況を抱えてキャンパスに通う人も多い。大学では無料でカウンセリング室を利用できるし、一部の教員も積極的に学生をケアしている。しかし、この緊急事態においては、そうしたサービスを利用することは非常に困難になる。

筆者は、慶應大で「発達障害をささえる会」というサークルに所属している。発達障害当事者が大学生活を送るうえで、障壁となる事柄を一つずつ解消することを目指している。

そこで聞いた、ある当事者の女性の指摘が忘れられない。授業履修登録が複雑で、サポートが必要だというのである。授業の中には、たとえば「人間科学特殊XXVA(科学・技術の人類学)」などといったように、授業名が複雑なものも多い。授業履修はオンラインで行う必要があるが、キャンパスが封鎖されれば、手助けを受けられる見込みは極めて低くなる。

ある女子大に通っていた、双極性障害当事者からも話を聞いた。彼女によると、カウンセリングルームは無料であるうえに、学校に付属している機関ということで学生の事情を理解しやすく、きめ細かな対応をしてくれた点が良かったそうだ。彼女によると、カウンセリングルームは精神的な困難を抱えた当事者たちの「居場所」になっており、そこが閉鎖されると、オフライン/オンラインを問わず人間関係が「なくなる」人たちも多いという。

なかには、家族との折り合いも悪く、自宅に留まることで症状を悪化させうる学生も多いという。彼女が一番心配するのは、自宅外に出て学校にいくことで頑張れる、学校に居場所を見つけてきた精神疾患当事者が、生活リズムを崩したり、病状を悪化させたりして「負のスパイラル」に陥ることである。

「緊急事態宣言」を受けて、学内施設の閉鎖期間延長を知らせる学生への通知の一部(筆者提供)

「緊急事態宣言」を受けて、学内施設の閉鎖期間延長を知らせる学生への通知の一部(筆者提供)「健常者」で、恵まれた環境にいる人のなかには、自身でインターンシップに参加したり、就活を乗り切ったりできる人もいるかもしれない。しかし、このままキャンパスが封鎖され、学生へのサポートが停止し続けるとすれば、さまざまな理由で困窮している人が、学校から、そして社会からも「ドロップアウト」することにつながる。

いまや大学は、研究と教育のためだけにあるわけではない。キャンパスの封鎖は、「セーフティーネット」としての大学の役割を、完全に停止させてしまう危険性をはらむ。そんな事態は、なんとしても避けなければならない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください