もう一つの危機に向き合う

2020年04月14日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が武漢で問題となってから、もう4カ月以上経過した。感染者数は爆発的に増え、感染の舞台も東アジアからヨーロッパやアメリカ大陸へと瞬く間に広がっていった。わが国においてもついに緊急事態宣言が発動され、この数週間はニュース番組の半分以上をこの感染症ニュースが占めるようになった。

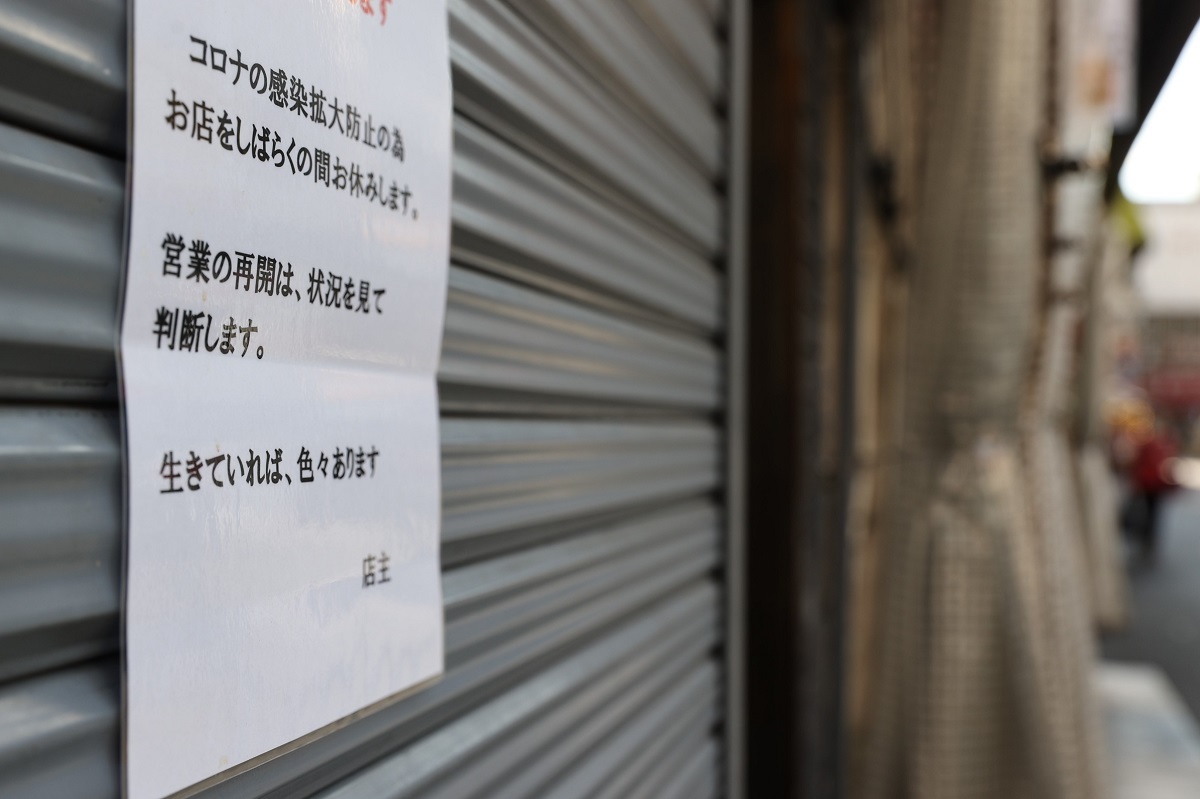

飲食店のシャッターに掲げられた、休業を知らせる貼り紙。「生きていれば、色々あります」と書かれていた=2020年4月11日、東京・赤羽

飲食店のシャッターに掲げられた、休業を知らせる貼り紙。「生きていれば、色々あります」と書かれていた=2020年4月11日、東京・赤羽多くの人はこの未知の疾患に怯え、むしろ愕然とした思いでこの事態を迎えていることだと思う。ただこうしたニュースの大半は、感染症の直接リスク、感染率や致死率、あるいはその予防法に費やされている。

どのようにしてこの感染症から自分の身や家族を守るか、それが最大の関心事となったし、外出を自粛し、社会的距離を取ることが何よりも大切なこととなった。しかし少し前ならば、人との接触を避け引きこもり続けること、これらはネガティブで不健康な行為であり、メンタルヘルス上は避けるべき事柄とみなされていた。

精神科医としてはジレンマではあるが、現在こうしたメンタルヘルス上不健康な行為が推奨され、むしろ社会規範とさえなっている。問題は、こうした事態が国や文化を超えて長引いたときに、どのようなメンタルヘルス上の危機がもたらされるのか、我々には経験がないことである。この感染症のパンデミックと同じく未知の領域なのである。

さて、この感染症が拡散していく過程で、国連の人道支援を行っている諸機関が集まった委員会(機関間常設委員会)IASCが作成したメンタルヘルス・ケア・マニュアルを、つい最近、許可を得て有志とともに翻訳する機会を得た。現在はバージョン1.5であり、IASCのサイトから日本語版をダウンロードできる。

このマニュアル(正確にはブリーフィング・ノート)から見て取れる、メンタルヘルス上の危機とその対策について、私見を交えながら述べてみたい。

日本語版で23ページある本マニュアルは、基本的には支援関係者向けに書かれているが、メッセージとして随所に当事者向けに書かれている部分もあり、これらはわかりやすく、とても有用な

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください