こぼれ落ちる困窮世帯が続出。給付金と児童手当の改善を急げ

2020年04月14日

新型コロナウイルスの感染拡大は、9年前の東日本大震災と同様、進学や進級が目前に迫る季節から深刻化した。今回も窮状が悪化し、学業の継続を断念する子どもがたくさん生まれるのではないだろうか。私は、子どもの貧困対策に取り組んできた経験から、2月以降、危機感が増す一方だった。

各地で支援団体が力を尽くす中で、政府は今月7日、ようやく緊急経済対策を決定した。「減収世帯への給付金30万円」と「児童手当の上乗せ」が盛り込まれたものの、内容や手法はあまりにお粗末ではないか。実施に向けて、子どもを抱える困窮家庭の実態に即した制度設計になるよう、できる限りの改善に努めてほしい。

大切なのは、迅速性、一定水準の金額、制度からもれる家庭を出さないこと。そして、何より、利用しやすい仕組みを整えることであろう。

感染症対策で子ども食堂を休止した支援団体がひとり親世帯に食料を無償提供。仕事が減り、休校で食費や光熱費はかさみ、「冷蔵庫が空っぽ」という家庭も=岩手県

感染症対策で子ども食堂を休止した支援団体がひとり親世帯に食料を無償提供。仕事が減り、休校で食費や光熱費はかさみ、「冷蔵庫が空っぽ」という家庭も=岩手県 緊急事態宣言を出した後、記者会見する安倍晋三首相=4月7日

緊急事態宣言を出した後、記者会見する安倍晋三首相=4月7日子どもたちの境遇を思えば、対応は待ったなしだ。

日々、苦しい生活の中で、子どもたちは進路や可能性が閉ざされる寸前を生きている。そこへ、東日本大震災を超えるといわれる経済の落ち込みがのしかかる。親の多くは非正規雇用で、著しい減収や雇い止めが増えるだろう。

3月からの休校で、昼食代や教材費、マスクなどの支出も増えている。貯金がほとんどない家庭はどうなるか。7日の政府の非常事態宣言を受け、休校がさらに延びる地域が多い。

家庭が安心・安全な場ではない子どもも少なくない。学習とともに、栄養のバランスがとれた給食を子どもたちから奪っている現実も忘れてはならない。

私が代表を務める子どもの貧困対策センター「あすのば」は、調査研究に基づく政策提言や、こども食堂などの民間の活動へのサポート、合宿キャンプの実施など、物心両面の支援を続けている公益財団法人である。

貧困のない社会に向け、「あすのば」は、子どもたちへの直接支援や全国の支援団体への研修などのサポートと同時に、法制度の改正を目指して調査研究と政策提言を続けている(筆者提供)

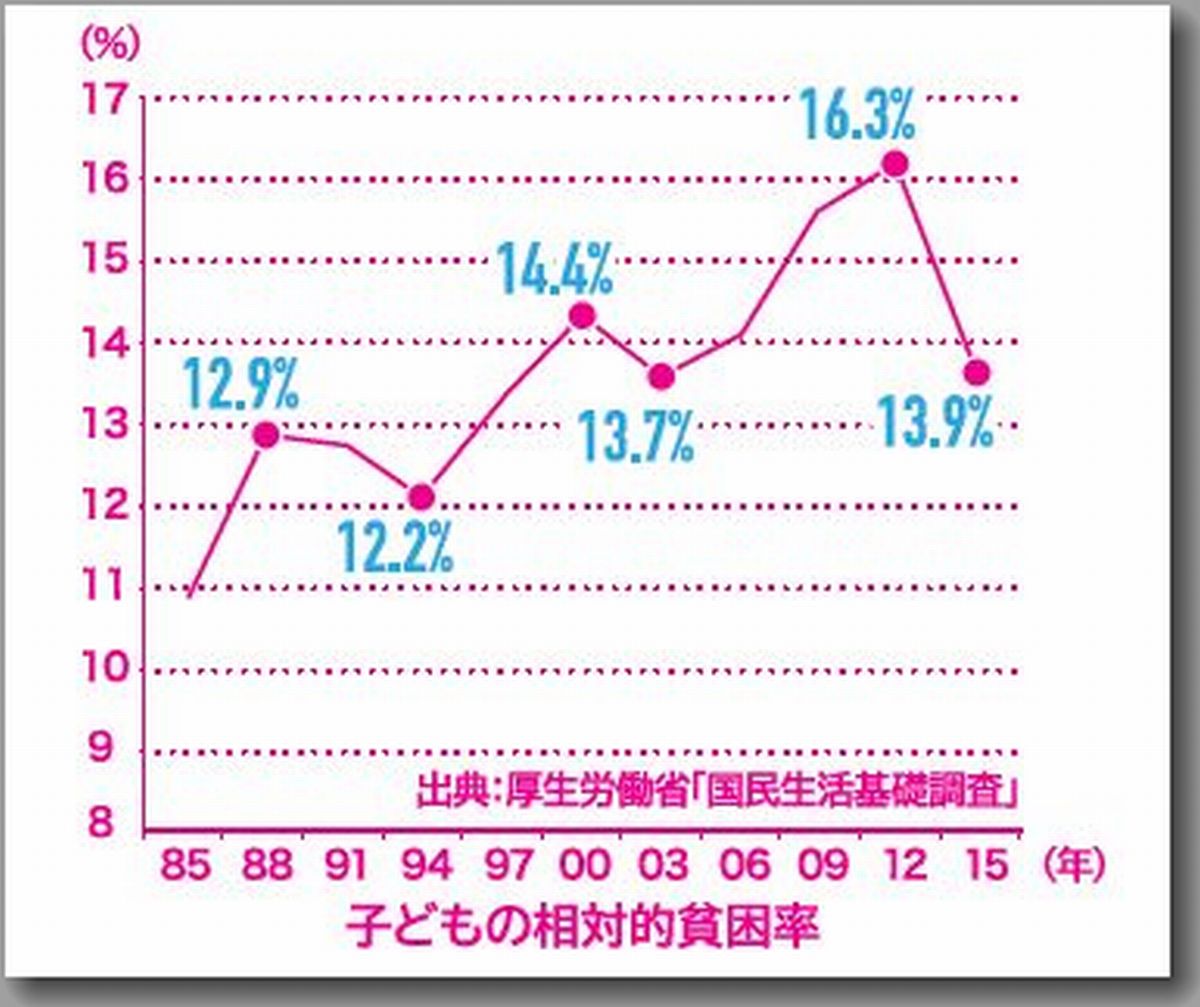

貧困のない社会に向け、「あすのば」は、子どもたちへの直接支援や全国の支援団体への研修などのサポートと同時に、法制度の改正を目指して調査研究と政策提言を続けている(筆者提供) 子どもの貧困率は厚生労働省が3年おきに算出している。直近の2015年時点の集計では7人に1人が貧困状態だった。ひとり親家庭に限ると50.8パーセントになり、先進国でもワーストレベルにある

子どもの貧困率は厚生労働省が3年おきに算出している。直近の2015年時点の集計では7人に1人が貧困状態だった。ひとり親家庭に限ると50.8パーセントになり、先進国でもワーストレベルにある事業の柱の一つが、毎春、入学や就職などで新生活を迎える子どもへの「応援給付金」で、金額は3万円から5万円。生活保護受給世帯や住民税非課税世帯、児童養護施設などから自立する子どもたちが対象だ。

今年度の給付金は、2月からの危機感をもとに、「1日も早く現金が必要になっている」と考えた。実施を2週間ほど前倒して、3月11日までに1900人への送金を終えた。

実際、ニーズの高さに驚いた。

「支給も早めていただき、コロナの影響で生活も苦しい中、大変助かりました。うちは今年度、卒業・入学が3人も重なり非常に困難な時期となってしまいましたが、給付金のおかげで入学準備をさせていただくことができました。行政からの就学援助も中学生までしか受けられず、高卒・中卒の子どもがいるので本当に助かります。『お金が稼げない親が悪い、もっと働かないから悪い』という風潮の中、厳しい現状をやさしく受け止め、あたたかい手を差し延べてくださったみなさまには本当に感謝の言葉しかありません」

このようなメールやお手紙をたくさんいただき、身の引き締まる思いでいる。

「入学・新生活応援給付金」を届けた家庭から、「あすのば」に寄せられた手紙(筆者提供)

「入学・新生活応援給付金」を届けた家庭から、「あすのば」に寄せられた手紙(筆者提供)この事業の目的は、とりわけお金が必要となる新年度前に、現金給付のニーズと効果を実績に基づいて社会に訴え、行政の施策の拡充につなげることにある。

私たちは2017年、給付金を利用した1500人へのアンケート調査を実施。住民税非課税世帯や生活保護世帯、社会的な養護のもとで暮らす子どもとその保護者の、厳しい生活実態が浮き彫りになった。

「年収300万円未満」の世帯が86パーセントを占め、「貯金ゼロ」は52パーセントにのぼった。高校1年生の3人に1人は入学から半年の間にアルバイトを始めており、その使途は、「学校の費用」が33パーセント、「家庭の生活費」が15パーセントを占めた。保護者の41パーセントは、健康状態がよくない状況だった。

あすのばの「入学・新生活応援給付金」を利用した1500人を対象にした生活実態調査を、市民団体や記者、議員に向けて発表した=2018年2月、衆院議員会館(筆者提供)

あすのばの「入学・新生活応援給付金」を利用した1500人を対象にした生活実態調査を、市民団体や記者、議員に向けて発表した=2018年2月、衆院議員会館(筆者提供)その立場から、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府が決定した緊急経済対策のうち、子どもの貧困に深くかかわる部分を見てみたい。

まず、「30万円の現金給付」について。

対象が一定の減収世帯に限られ、世帯単位であることなど、問題が極めて大きい。生活困窮世帯は、そもそも低所得であり、所得の減少で給付対象を絞ってはならない。また、単身世帯もあれば多人数の世帯もあるので、1人あたりにするのが当然ではないか。

このままでは、困窮しているのに対象から漏れたり、複数の子どもがいて1人あたりの金額が細ったりして、救済からこぼれ落ちる世帯が続出するのは確実だ。「1人ごとに一律給付」にしなければ、効果が上がらない。

休校に苦しむ子育て家庭のため、支援に関わるNPOが協力し、児童手当に3万円の緊急上乗せ支給を求めるキャンペーンを3月8日に開始。西村康稔経済再生相に署名を届けた=3月30日(筆者提供

休校に苦しむ子育て家庭のため、支援に関わるNPOが協力し、児童手当に3万円の緊急上乗せ支給を求めるキャンペーンを3月8日に開始。西村康稔経済再生相に署名を届けた=3月30日(筆者提供「児童手当を1万円上乗せ(1回だけ)」も、子育て世帯にとっては、極めて不十分である。私たち関係団体は、「3万円の上乗せ」を、3月初旬から訴えている。

NPO法人キッズドア理事長の渡辺由美子さんの呼びかけで、認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長の赤石千衣子さん、内閣府「子供の貧困対策に関する有識者会議」構成員の末冨芳さん(日本大学教授)と「あすのば」代表の私は、児童手当3万円の緊急給付キャンペーン「休校に苦しむ子育て家庭に給付金を支給してください!https://bit.ly/2TR2Vy5」を展開してきた。

3月30日には、西村康稔・経済再生担当相と面会して署名を届け、前向きな検討を表明いただいた。ぜひ3万円に増額してほしい。また、感染拡大の影響が続く限り、増額の継続を検討していただきたい。

緊急事態宣言後の初の週末を迎え、臨時休業中の日本橋三越本店前。周辺店舗も軒並み営業自粛となり、閑散としていた=4月11日、東京都中央区

緊急事態宣言後の初の週末を迎え、臨時休業中の日本橋三越本店前。周辺店舗も軒並み営業自粛となり、閑散としていた=4月11日、東京都中央区生活保護受給世帯や住民税非課税世帯の高校生のための国の制度である「高校生等奨学給付金」の受給者にも、3万円の上乗せ給付を実施してほしい。

大学生・専門学校生向けには、4月に始まった国の「高等教育の無償化新制度」が、感染拡大による家計急変の場合も速やかに適用されるようになった。これは、「あすのば」の緊急要望を受けて実現したものだ。新制度では、入学金・授業料減免と給付型奨学金を合わせて、最高で年間187万円の返済不要の支援を受けることができる。

また、私立高校や私立大学・専門学校などが独自で入学金・授業料減免措置を行った場合は、国庫補助が適用となる。東日本大震災の被災者対応と同様に、私立学校における独自の措置が一日も早く拡がることを願っている。

緊急事態宣言を出した後、NHKの報道番組に出演した安倍晋三首相=4月7日、テレビ画面から

緊急事態宣言を出した後、NHKの報道番組に出演した安倍晋三首相=4月7日、テレビ画面から現在の対策の内容は、まだまだあいまいで、困窮するみなさんにとって、自分たちが本当に対象になるのかどうか分かれないままなのだ。日々、ぎりぎりの生活に追われる家庭にとっては、確実に届くと信じられること、つまり、「あてにできる」ことが、明日の希望につながる。

早く支給されることはもちろん大切だが、拙速に陥らず、丁寧に仕組みを整える必要を、現場では感じている。

ひとり親家庭や児童養護施設などで育った経験がある小中学生のための合宿キャンプ。自然体験や野外活動を、初めて経験する子も少なくない(筆者提供)

ひとり親家庭や児童養護施設などで育った経験がある小中学生のための合宿キャンプ。自然体験や野外活動を、初めて経験する子も少なくない(筆者提供)だからこそ、既存制度の児童手当や高校生等奨学給付金に上乗せ給付する手法にするべきなのだ。手続きの必要なく、対象者がもれなく給付金を受け取ることができるのである。

どうしても申請が必要な場合でも、その制度をわかりやすく対象者全員に伝え、できる限り簡単な手続きで、インターネットや郵送などでも受け付けられるよう配慮してほしい。

「あすのば」の給付金利用者への調査では、自由回答欄の大半に小さな文字で訴えが綴られている。

高校1年生の女子がこう書いた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください