ポストコロナのレジリエントな都市へ「住まい」のあり方を再考する

2020年04月17日

4月3日、都内の複数の困窮者支援団体と共同で東京都福祉保健局へ緊急要望書を申し入れた。写真は左から筆者、ホームレス総合相談ネットワーク後閑一博氏、一般社団法人つくろい東京ファンド稲葉剛氏、特定非営利活動法人TENOHASI清野賢司氏。写真は雨宮処凛氏による

4月3日、都内の複数の困窮者支援団体と共同で東京都福祉保健局へ緊急要望書を申し入れた。写真は左から筆者、ホームレス総合相談ネットワーク後閑一博氏、一般社団法人つくろい東京ファンド稲葉剛氏、特定非営利活動法人TENOHASI清野賢司氏。写真は雨宮処凛氏による緊急事態宣言発令に伴い、住まいを失う方はこちらをご覧ください。

コロナ禍で住まいを失う人が相談できる窓口紹介(東京)随時更新中

「緊急事態宣言になって商業施設が閉まったら、ネットカフェ難民はどうなるのか?」

都内だけで約4000人と言われるいわゆるネットカフェ難民(注1)が、今般の状況下でどのような影響を受けるか、みなさんは想像できるだろうか。

先の見えない新型コロナウイルスの感染拡大と、長期化することも懸念される不況(以下ではコロナ不況と記す)に対し、東京という都市はどのように対応していくべきか。誰もが認められるべき「住まい」の権利を守るために必要な支援と、そのとき都市がとるべき姿勢について考えてみたい。

筆者は去る4月3日、縁あって都内の複数の困窮者支援団体と共同で東京都に申し入れを行った。住まいを失う可能性のある生活困窮者への支援強化を求め、以下の要望を提言した。

「新型コロナウイルス感染拡大に伴う路上ホームレス化の可能性が高い生活困窮者への支援強化についての緊急要望書(一部抜粋)」

(1) 民間支援団体と連携しながら巡回相談(アウトリーチ)を強化し、路上生活に至って間もない人々も含めた相談支援および活用できる支援の情報提供に努め、本人の意志を尊重した上で即日何らかの支援に繋がることができるよう図ること。

(2) ホテルの空室や民間施設の借り上げ、または公共施設の利用による一時的な居所の確保、または宿泊料の補助による一時的な居所の確保ができるよう支援すること 。

(3) 同時に丁寧なアセスメントにより支援ニーズを把握し、積極的に生活保護等の既存制度に繋げること。

(4) 上記の支援の実績や聞き取った支援ニーズ等を分析・検証し、さらなる感染拡大時や感染収束後の景気悪化による生活困窮者増加に対応するための知見を得ること。

上記の提言はメディアでも多数取り上げて頂いた他、同時に開始したウェブ署名もすでに1万人近い方の賛同を得ている。そうした世論の後押しもあって、4月6日に小池都知事が発表した補正予算には住宅喪失者への一時住宅提供費が計上され、11日から運用が開始された。

これ自体は非常に大きな一歩で、要望の一部が実現したと言える。しかし、こうした社会的な危機における緊急的な措置に留まらず、私達の社会に根深く存在する住まいの問題をこの機にリデザインする必要があると思われる。

今般のコロナ不況による失業者の増加は確実だ。特に、低所得者や非正規労働者に関しては生活の根幹である「住まい」を失う危険が高まっている。コロナ不況に伴い「住まい」の支援が必要な人は、どんな人たちなのだろうか。順に考えてみよう。

まずは、今現在は「住まい」はあるが、収入が減っている人である。現在賃貸アパートなどに住んでいるが、不況により失業等でこれから収入が減る人に対しては、当然ながら現在の住まいを失わないようにする支援が必要になる。これについては、既存の制度をより柔軟かつ迅速に運用することが求められる (注2)。先日厚生労働省より生活保護利用の資産要件の緩和(注3)や、住居確保給付金の条件緩和(注4)などが示されたので、これらが適正に運用されていくことが望まれる。

そして、日本ーー特に東京で重点的に考えなければならないのが、(A)住まいを失いそうな人・失ってしまったばかりの人と、(B)現に住まいを失っている人に対する支援であると考えられる。私達が今回発した提言は、主にこの(A)と(B)を主な支援ターゲットとしている。

(A)は不安定居住層とよばれ、いわゆるネットカフェ難民(行政用語では住居喪失不安定就労者という)や、派遣先の寮に住んでいる非正規労働者や日雇い労働者など収入が途絶えたときに住居をすぐに失う危険のある人々を指す。ネットカフェで生活を送っている人々は、緊急事態宣言に伴い各店舗が営業停止する中で既に住まいを失っている人もいる。また、雇い止めにあった非正規労働者等はそれにやや遅れて、1〜数カ月後に家賃が払えなくなり住まいを失う可能性が高まるだろう。業態などによりタイムラグはあるが、今後数カ月〜数年間そうした状況が続くと考えられる。

このような事態が生じる背景には、実は日本では歴史的にこの不安定居住層に対する「住まい」の支援が脆弱だったことがあげられるだろう。これは住宅政策の変遷やライフスタイルの変化など様々な要因があるが、本稿では「ホームレスの定義」という観点から補助線を引いて考えてみたい。(B)現に住まいを失っている人はいわゆる路上生活者であり、日本の法的な「ホームレス」を指す。現に住まいがない人々に対して住まいの支援が必要なのは当然ではあるが、防疫上の観点からも支援を強化する必要があり、これは後述することにする。

ここで、(A)(B)の人々に対してどんな支援が必要かを考える前に一度立ち止まり、なぜ日本の「住まい」への支援がこれまで脆弱だったのかについて説明しておきたい。

日本では「ホームレス」を次のように定義している。

「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法)

つまり「路上生活者」とか「野宿者」とよばれる人々のことで、多くの人のイメージする「ホームレス」像のそれである。しかし、国際的に見ればこれは最も狭い範囲の定義となっている。欧米などの多くの先進国(都市)では、「home(住まい)」が失われている状態、すなわち前述の②のような不安定居住層も「homeless」状態に含まれる。

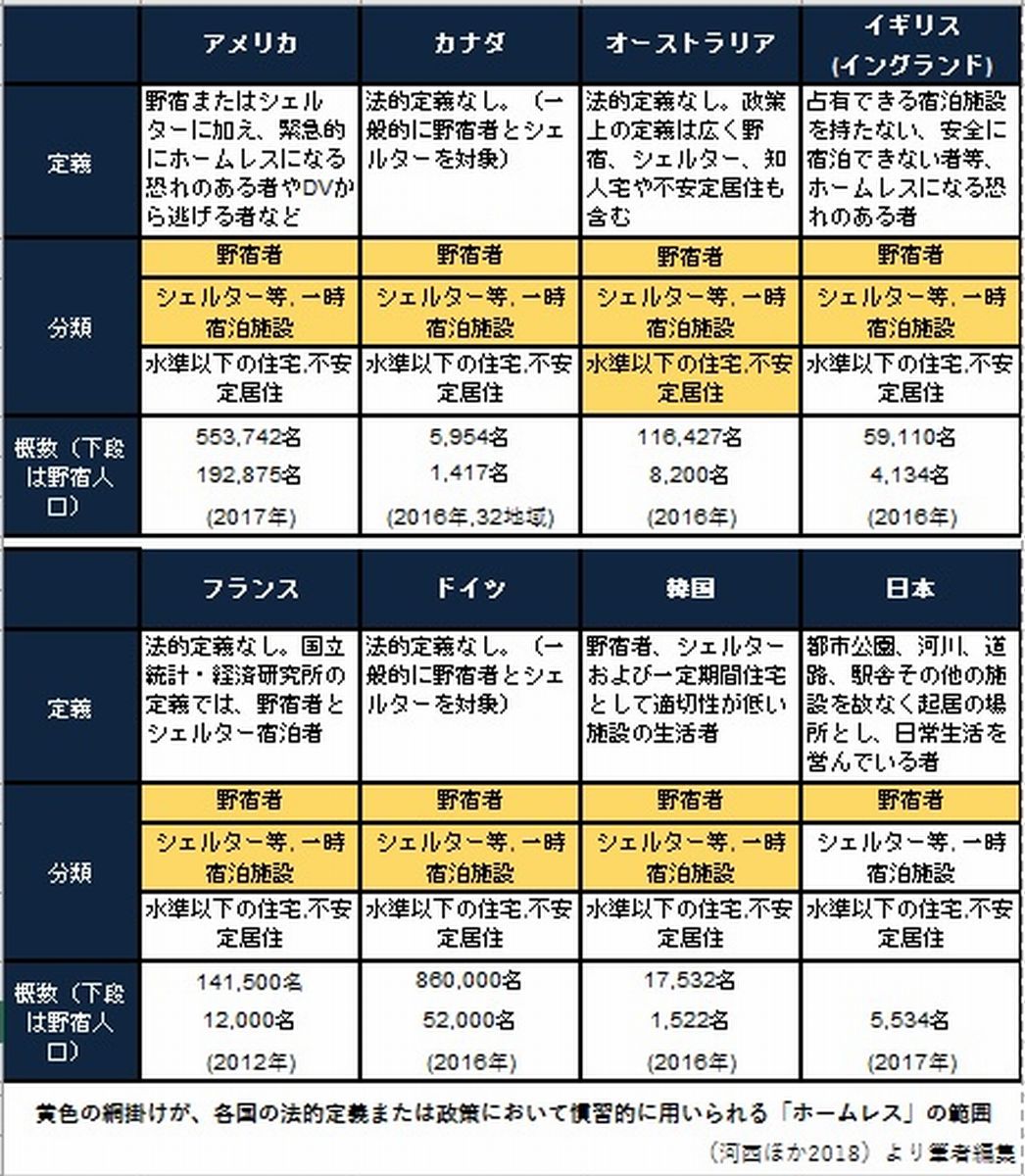

各国の法的定義または政策において慣習的に用いられる「ホームレス」の範囲(黄色の網掛け部分)

各国の法的定義または政策において慣習的に用いられる「ホームレス」の範囲(黄色の網掛け部分)こうした層の人々は、日本ではそもそもホームレスとして定義されていないため、実態調査も十分行われておらず、そのため「住まい」を提供するという点では十分な施策も用意されていない (注5)。先述の住居喪失不安定就労者の調査は単発でしか行われていないが、2016年の都による調査では実に4000人にのぼると推計されている。

雑駁に言えば日本では(B)路上生活から(A)不安定居住になっただけでもう「ホームレス」ではないため、住まいの支援をすべき対象ではなくなるということになる。結果として、こうした不安定居住層の生活拠点の受け皿として、ネットカフェのような商業施設に依存する形となっている。これは構造的な問題であり、もちろんネットカフェなどの商業施設が悪いわけではない。現に、今回の緊急事態宣言を受けても、長期滞在している利用者を慮って営業停止に踏み切れないでいる店舗もあると聞く。

また、こうした不安定居住層の人々はもともと福祉的な支援への距離も遠いためか、行政からは捕捉するのが難しい「インビジブルな(見えない)人々」だと言えるかもしれない。

それでは、インビジブルな人々すなわち (A)不安定居住層の人々に対する「住まい」の支援として、具体的に何が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください