地域医療、災害医療に心血を注ぐ医師が感染しても人工呼吸器を装着しない理由

2020年04月27日

安倍晋三首相による新型コロナウイルスのオーバーシュート(爆発的感染拡大)を防ぐために発せられた「緊急事態宣言」の発令が迫っていた2020年4月4日、フェイスブック上で知り合いの医師が「僕はコロナウイルスに感染してもECMO(人工心肺装置、エクモ)までは希望しない」とそれは何げなく表明していた。それを見て僕も、「あ、自分の方針を表明しておかなくちゃ」と思い立った。

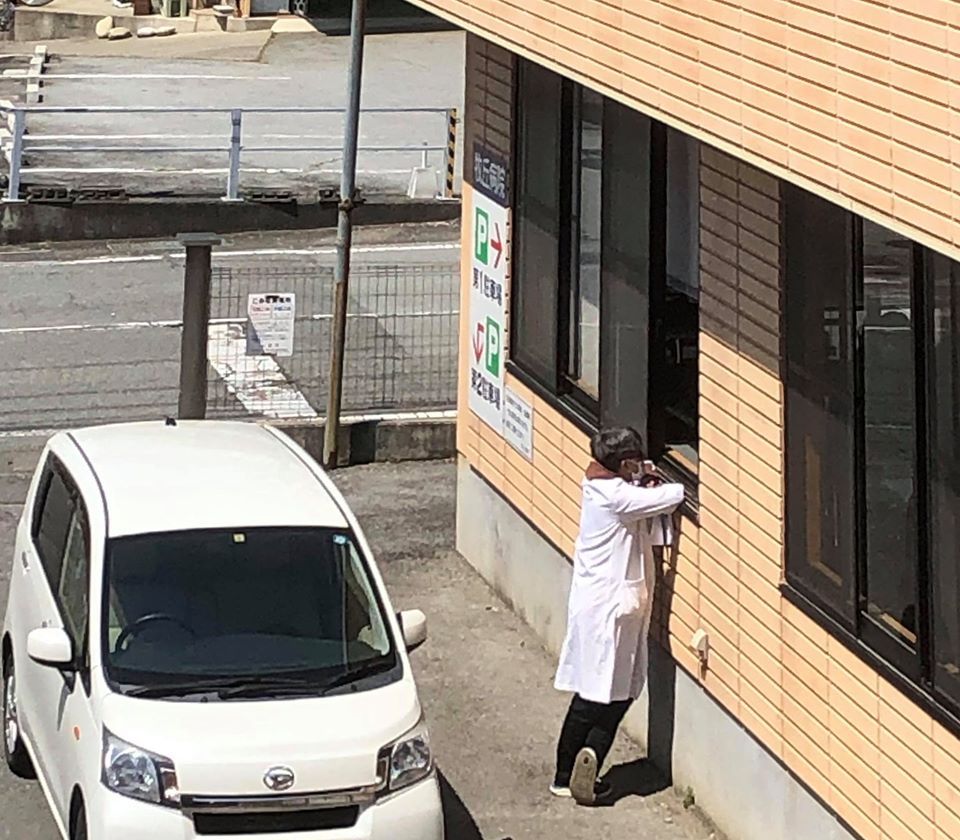

病院前でスタッフとドライブスルー型PCR検査の実施に向けて準備する古屋聡さん=提供写真

病院前でスタッフとドライブスルー型PCR検査の実施に向けて準備する古屋聡さん=提供写真・過去への想い「自分の患者さんたちの多くに勝ち目のない闘いを強いてきた」(p2)

・妻と息子へ「お父さんは酸素投与だけで人工呼吸器は希望しない」(p3)

・院内で決めた「先に新型コロナウイルスにかかってもよい順番」(p4)

僕は常勤医師4人、届出一般病床30床という地域の小病院の医師である。当院は山梨県の甲府盆地の東北のすみにあり、ブドウ(特に巨峰)が採れる中山間地にある。外来・在宅・入院医療をしているが、もちろん高齢の患者さんが多く、病院としては在宅医療に力をいれていて、250ケースほどをカバーしている。がん患者さんも多く、いわゆる「在宅看取り」は昨年の実績で75件くらいである。

僕はすごく若いころ、この病院で仕事をしたことがあるのだが、今回の赴任からは15年目になる。もとはといえば整形外科医だ。

上記のような診療の中、いわゆる「お看取り」に関して、僕個人が気にしてきたことは次のようなことだ。

(1)親子であれば年齢順に亡くなってほしい(逆縁はつらいから)

(2)夫婦であれば2人の関係でなんとなく決まっている(お互い言葉で確認している例もある)順番で亡くなってほしい

できたらこうなってほしいということだった。これをここでは「原則A」としよう。

そうして当院で14年くらい過ごしてきたうちに、僕自身も考えるときがきた。

院内で製作しているフェイスシールド=提供写真

院内で製作しているフェイスシールド=提供写真富士山のふもとの富士河口湖町にある僕の実家でも、まず母が認知症になった。実家は僕の家から車で40分くらいであり、父母2人で暮らしていて県内に姉が嫁いでいる。

2011年の東日本大震災の前後から認知症の症状が目立ってきた。道に迷って誰かに送ってきてもらったり、さまざまな動作が不自由になったりしていった。しだいに排泄(はいせつ)の失敗も増えて、父ががんばってリハビリパンツなどをかえてあげたりお尻を洗ってあげたりはしてなんとかなっていった。

しかし、母が食べ物を上手に食べられなくなって誤嚥性(ごえんせい)肺炎を起こすようになってから、自宅での生活が困難になった。食事の準備と食介助の負担を、父と介護保険サービスと時々子どもである僕と姉ではまかないきれなくなったのである。

すでにほぼアイスクリームを主食とするようになった母が、実家からは車で1時間程度離れた、息子である僕の家や職場に近い、特養のショートステイに入ったのは2年前だった。住所も移し、「特養待機」ということでショートステイをする施設で看てもらいつつ、1年に数回以上、僕の勤務する牧丘病院に誤嚥性肺炎で入院することが常となった。

父は母との結婚のときに、母には何年も待たせたうえ家族の反対を押し切ってようやく結婚できたことや、父の母との確執のことで母に済まないという思いがあったらしく、「母(妻)を自分が看取るもの」と考えていた節がある。

できたら自分で介護したいと思っていた父が、それも困難で母を施設に預けた後は、父を面会に連れていくと母を見て涙ぐんでいた。

そうしているうちに父に二つ目のがんが見つかったのだ。

高血圧など生活習慣病も普通にもつ父に膀胱(ぼうこう)がんが見つかったのは4~5年前。これは内視鏡手術などの治療をして付き合っていけていた。

しかし今回は2019年の夏、いきなりの黄疸(おうだん)で発症した「下部胆管がん」であった。

上記のYouTubeに動画をアップしているように「人生会議」(古屋家家族会議)を経て、父は、母より先に亡くなることを覚悟して、甲府の病院で「ステント留置」という根本的ではないが有効な治療を施され、在宅に戻ってきた。

父はその後、意外にもなんともなく普通に過ごすことができていた中でこの新型コロナウイルスのパンデミックを迎えた。

冒頭の場面に戻るが、僕はもともと自分自身についてこう考えてきた。

・がんが出来た時は、一度の手術で可能な場合は手術を受けて、再手術やそのほかの化学療法や放射線療法は受けない

・脳血管障害や難病を発症した場合、事故などで障害をおった場合、少なくとも人工呼吸器はつけず、強制栄養は希望しない

こういうつもりであった。これをここでは「結論B」としよう。

こういう心づもりなったことには経緯があるわけだが、悩む点もある。それは自分が医療従事者として20代前半から臨床現場で勤務してきた中、「自分の患者さんたちの多くに勝ち目のない闘いを強いてきた」という思いがあるからだ。

血液疾患の化学療法でも、進行がんの手術でも、胃ろうでも、救命救急処置でも。

多くの患者さんに、処置や治療の目的・内容や本当の効果・副作用、そのあとの人生にかかわる諸問題について、十分説明できなかったし、主治医の自分で想像できていない部分も多かった。

そういう中でも、患者さんたちはよく主治医である僕の言うことに従ってくれた。その結果、思ったような効果は出なかったり、副作用で苦しんだり、つらい亡くなり方をしたりと、つまり患者さんを幸福にできなかった、という思いがあった。

「自分自身が病気を発症したり、外傷を負ったりしたとき、その闘いを避けていいのか?」と考えたり、「これまでの患者さんに申し訳なくないのか?」と悩んだりしたのである。

ここ20年以上、整形外科医から在宅医療にシフトして多くの患者さんの終末期にかかわってきた結果、現在は自分の家族にも周囲の人にも迷惑にならぬようシンプルな行動計画にしたいと思うようになった。だから上記の「結論B」に至ったのである。

休止になっている山梨市社会福祉協議会のデイサービスの送迎車を、発熱患者の待機場所として使っている牧丘病院=提供写真

休止になっている山梨市社会福祉協議会のデイサービスの送迎車を、発熱患者の待機場所として使っている牧丘病院=提供写真いまの悩みどころは「原則A」の「年の順」である。自分が父や母より先に逝ってしまうのは親不孝であるし、なおかつ父や母、実家のことを妻などに任せていくというのも申し訳ない。上記の「結論B」の部分で述べた、たとえばがんに対する治療でも、(まだ実際にはがんになっていないのだが)父や母を先に送るまで頑張ろうかな、とも思って悩んでいた。

ところが今回のコロナ禍である。当院は地域の小病院であって新型コロナウイルスの「陽性」患者をメインに診ていく病院ではもちろんないし、病院の構造からも軽症の新型コロナウイルス患者を入院で受け入れるのには適さないとされている(県の専門家に指導助言してもらっている)。しかし、たとえば介護の必要な濃厚接触者などを生活の場から隔離して収容したりする役割を果たす可能性はあるし、地域の2次救急病院として、外来でも感染を疑う患者が来院するし、救急搬送されてくる場合もある。そのため必要な場合は保健所と相談してPCR検査も実施している。

さらにこれから東京に続いてオーバーシュートが起こってしまうと、地域内の感染症指定病院に手伝いに出るかもしれないし、隔離施設に訪問診療をする必要がでるかもしれないし、適さないといわれながらも軽症の新型コロナウイルスの患者を入院で診なければならない可能性も生じる。

そうでなくても地域内で唯一の在宅療養支援病院であり、在宅患者の発熱などには随時対応していく必要もある。

ということで、自分は医療従事者の中で新型コロナウイルスに罹患(りかん)した患者を診て感染する「危険率」が格別に高いわけではないが、やはり一定以上のリスクは生じる。

実は訪問しながらのオンライン診療に向けても準備中=提供写真

実は訪問しながらのオンライン診療に向けても準備中=提供写真ついでにいえば、当地の保健所の電話相談において「帰国者・接触者外来」にはつなげない、PCR検査の適応の可能性が低い人、PCR検査で「陰性」が確認されたが症状が長引いている人、また著しい精神的不調となり頻回に保健所の電話相談を利用する人などといった保健所電話相談の対応が困難な事例について、保健所から紹介されて直接相談にのっている。またこれを機会に、オンライン診療の仕組みも整えつつある。

ちなみに家族でこの話をしたのは4月上旬。山梨は東京の感染者増大というタイミングが合う形で感染者数が急上昇しようとしていた。また3月末に、山梨県の地域医療計画で位置づけられる「2次医療圏」(基本的な入院医療までができる医療提供体制の整備を目指す県の計画上のエリアである)の人口約7万人の「東山梨地域」でもクラスターが発生し、計8人の新型コロナウイルス感染症の患者が出ていた。(4月24日夕現在、山梨県感染者数51人)

不足する衛生資材。代用品を使いながら治療を試みる牧丘病院。全国の医療機関では治療や入院後に感染がわかるケースがあり、牧丘病院でもリスクを下げる努力をしている=提供写真

不足する衛生資材。代用品を使いながら治療を試みる牧丘病院。全国の医療機関では治療や入院後に感染がわかるケースがあり、牧丘病院でもリスクを下げる努力をしている=提供写真そこで冒頭に書いたような知り合いの医師による「ECMO」への発言があったのだ。それを見たとき、ちょうど家にいて、妻と東京の大学に行っていてこのコロナ禍により体育会の寮から一時退去要請が出て自宅に帰っていた息子がいた。

良い機会なので、妻と息子に切り出した。

「大事な機会なので言っておきたいが、いまはコロナウイルス感染の拡大期にある。お父さんも、コロナにかかりたくはないが、かかってしまう可能性もある」

「これはお母さん(妻)も〇〇(息子の名前)も確率は違うかもしれないが同様の可能性がある」

「もしもお父さんがかかってしまった場合、高血圧もあり、高齢者ほどではないかもしれないが重症化するリスクもある」

「もしかすると呼吸が困難になって、人工呼吸器じゃないと生命が維持できなくなるかもしれない」

「ただお父さんはそういう場合にも酸素投与だけで、人工呼吸器につながることは希望しない」

「つまり運命は受け入れたいんだけど、それでいいかね」

妻は即答だった。

「いいじゃんそれで」

急きょ発熱患者待機室として使用しているレントゲン透視室=提供写真

急きょ発熱患者待機室として使用しているレントゲン透視室=提供写真別の事情であるが、実は一昨年、妻は父と母を相次いで亡くしている。義父は産婦人科医師で、義母はその父の仕事(医院)を支えながら家を守っていたわけだが、長く喫煙者だった義父がリタイアした後は急速に体が弱り義母の介護を受けていた。

たびたび入院する中で、順番的には義母が義父を介護して看取って後に残るだろう、というのは、妻の兄弟も僕たちその配偶者も共通の認識だった。ところが、義母がいきなりの急病で逝ってしまったのである。自分の妻の死に目に会えなかった義父(妻も義母の死に目には間に合わなかった)は療養病棟の人となった。妻の実家のある青森から山梨に来てもらった。義父は生きる気力を失ったようで数ヶ月後に逝った。さらには可愛がっていたわが家の犬「Qoo」もその年の末に亡くしたのだった。

僕は妻にも聞いた。

「お母さん(妻)は(人工呼吸器)どうする? 決めているか?」

これも即答だった。

「自然でいいと思う、それが人間だから」

僕は妻の経験からも、そう答えることがすごく納得がいったし、自分のことも改めて聞いておいてよかったと思った。

そして息子に、こう告げた。

「お父さんとお母さんは、今の話のように、もしコロナウイルスに感染しても、あるいは他の病気や事故でも、呼吸ができなくなったからといって人工呼吸器につながることは希望しない。それを承知しておいてくれ。お姉ちゃんたちにも直接話すから」

息子は「わかりました」といった。

今回の新型コロナウイルスの患者に対する治療における人工呼吸器の問題については、別のファクターもある。それは嵐のようなヨーロッパ諸国の事情から伝えられた、人工呼吸器不足の姿である。

新型コロナウイルスによる肺炎で重症化する患者では、しばらく風邪様症状が続いたのち一気に呼吸困難がきて人工呼吸器を必要とするようになるといわれる。人工呼吸器の数がひっぱくした北イタリアでは65歳以上の患者に人工呼吸器を使わないようにする、など「命の選別」が行われたという。

もともと治療法がなく、当初その感染様式もわかりにくい点が多かった新型コロナウイルスの感染に対しては、治療やケアにたずさわる医療従事者に感染のリスクがあり、医療従事者たちの中でも「誰が患者の元に行った方が安全か?」という論議や悩み、葛藤もある。

「重症化しにくい若者の方が基礎疾患のある中高齢者よりよい」といっても死亡にいたる子どもも若者も少なからずいるし、「自分の子育ても終わって人生の重要イベントを終えた中高年者からむしろ現場に出たほうがいい。花も実もある若者に、あるいは子育て中の若年者に先に現場に立ってくれととても言えない」と悩む管理者もいる。

これは余談だが、私が勤務する牧丘病院では常勤医師が4人いて、「先に新型コロナウイルスにかかってもよい順番」を決めてある。人生の仕事を終わった順である。ほぼ年の順となっているが、僕がもちろん1番、最後は子育て中の母である「オザワ医師」である。

県内外の支援者から寄付されたマスクや消毒液=提供写真

県内外の支援者から寄付されたマスクや消毒液=提供写真人工呼吸器に話を戻すと、僕は自分に人工呼吸器をつけられてしまったら、その後に来るかもしれない僕より若い患者を蘇生させる機会を奪うかもしれない、とも考えている。だから前述した「結論B」を変更することはせず、人工呼吸器を遠慮することにした。

たとえ新型コロナウイルス感染症が再び人工呼吸器から離脱することが見込まれるリバーシブルな疾患であって、またもしかしたら治療法が発見されてくるかもしれないことから考えて「社会復帰のために人工呼吸器をつける」のがごく真っ当な医療の姿であるとしてもである。

そこで上記のように妻と息子に話し、方針を伝えられたのでホッとしたのであるが、やっぱり「原則A」のことは気にかかっていた。

新型コロナウイルスはさらに世界と日本を席巻している。このコロナ禍で県外出張や学会などがなくなっていることもあり、僕自身は緊張感のある毎日を送っているものの体の自由はききやすくなっている。

とある日、いつものように実家に父の様子を見にいったら、父は軽い腹痛を覚えるようになっていた。その痛みがもっと強くなって父から相談の電話があった。2019年10月に手術をしたステントが詰まりかけてきていることだと確信して、父の主治医である僕はオピオイド(麻薬性鎮痛薬)を開始した。

4月14日、再び父の様子を見にいった僕は、痛み対して薬が効いて安定していることを確認して安心した。そして、たまたま余裕があったので、長い間手にかけることができなかった仏壇を掃除することができた。いつもは慌ただしく生活エリアの掃除をするだけでなかなか仏壇に手を出せなかったのである。

古屋聡さんと父親。仏壇の掃除に実家に行ったとき撮影した=提供写真

古屋聡さんと父親。仏壇の掃除に実家に行ったとき撮影した=提供写真僕は思えば初めてそのほこりだらけになった仏壇をきれいにした。飾り物などを布で拭いていると、父がそばにきて色々な話をした。度々聞いてきた若いときの苦労や思いを話してきた。すでにノートにも色々書き残してあるといっていた。そこで僕も伝えるチャンスが来たと感じた。父は耳が著しく遠くはなったし、知的活動は衰えたものの、新型コロナウイルスのニュースなどはある程度わかっている。

僕 「お父さん、今日はお父さんが行くところ(仏壇)を掃除できてよかったよ、あとはお墓だな」

父 「お前(僕のこと)は半年前にがんができたときに余命は半年くらいだといったけど、俺はずいぶん元気だから当分(死なずに)大丈夫だよな?」(笑みをもらしながら)

僕 「いや、もう痛みが出てきているからまずいと思う。もうすぐダメになるよ」

父 「そうかなあ? 結構元気だぞ。まだ1年やなんぼ大丈夫じゃねえか?」

僕 「いやちょっと無理だと思う。それはそうと、世間にコロナがはやっているよね。世界じゃ結構医療者がかかって亡くなっている人もいる。僕もやばいかもしれない。仏壇は掃除したけど、順番が変わる(僕が先)かもしれない」

父 「そんなこともねーら」(甲州弁)

僕 「いや、そんなこともあるかも。〇〇子(妻のこと)や子どもにも言ってある」

父 「それも困るら」

僕 「いや、仕方ないと思う。医者になっちまったからね」

父 「……」

実はここで初めて記述しておくが、僕は高校3年のとき、教員志望で教育学部への進学予定だったが、父がある日、僕に医学部をすごく勧めてきたため志望を転換したのであった。僕にとって、たったいま、医師をしていることは自分にとってたいへん満足のいくものになっているが、「父に進路をねじ曲げられた」感はずっともっていて、若いころは父との確執があった。

いずれ僕は、父にも「原則A」を違えてしまう可能性を伝えることができたのだ。

これから起きるかもしれないことを想定し、牧丘病院ではオンライン診療の許可も得た=提供写真

これから起きるかもしれないことを想定し、牧丘病院ではオンライン診療の許可も得た=提供写真認知症になった母は、僕の話を理解するのはもちろん困難と思うが、施設にこのままおいてもらって、それほど遠くないどこかで、アイスも食べられなくなって、その時がくると思う。

ここは姉に頼んでいける。

妻とは上記の通りで、わが家の3人の子どものうち、上の2人は職についているし、片方は結婚もしている。末息子は20歳になるし、大学卒業まではなんとか金も続く気がするし、これで「結論B」に落ち着けるようになった。

父は痛みをコントロールできたものの熱が出るようになった。顔も少し黄色くなった。

また父と話した。

「半年前にステントを入れてもらって、それからなんともなく元気に過ごせてきたのだけれど、それが詰まってきて限界になっている」

「つまり寿命だと思う」

「しかしその時の病院の主治医の先生によるとステントの中にもう1本ステントを通せる可能性があるという」

「もう1回だけ、これで本当に最後と思うけど、チャレンジしてみるか?」

そうしたら父は、ステントインステント(メタリックステントの中にもう1本ステントを通す)の可能性にかけて、チャレンジすることにした。

これが結末を先送りできる本当のラストチャンスで、それがうまくいってもダメでも、この後は真の終末期を送ることになる。

自宅で送るか、たとえば当院(僕が勤務する病院)で送るかは、父の意思による。

「家に帰らないで病院で診てもらうのが楽だなあ」と父がいう場合には、実は施設にいる母も呼んでこようかなあと思う。そういうタイプの入院も、母の嚥下リハビリのためといえば可能なのが当院であるからだ。

父を送れれば、あるいは直接送れなくても、送る態勢が整えば、僕の心はさらに楽になる。自分の身を自分だけで処することができるときがきたのだ。

カンファレンスで集まった人たちの距離をとるため、外から窓越しに参加する古屋聡さん=提供写真

カンファレンスで集まった人たちの距離をとるため、外から窓越しに参加する古屋聡さん=提供写真思えば20歳代、国際保健など海外の現場で働いてみたいとも思ったが、自治医大卒業生という借金を負っている立場だったこともあるし、間違って海外で事故などがあって両親より先に逝ってしまうことがあってはまずいので、考えないようにした経緯がある。

東日本大震災後、山梨の職を辞めて東北に移ろうかと思ったが、やはり両親の介護の問題が妻にのしかかってきたらまずいと考えそれもやめた。

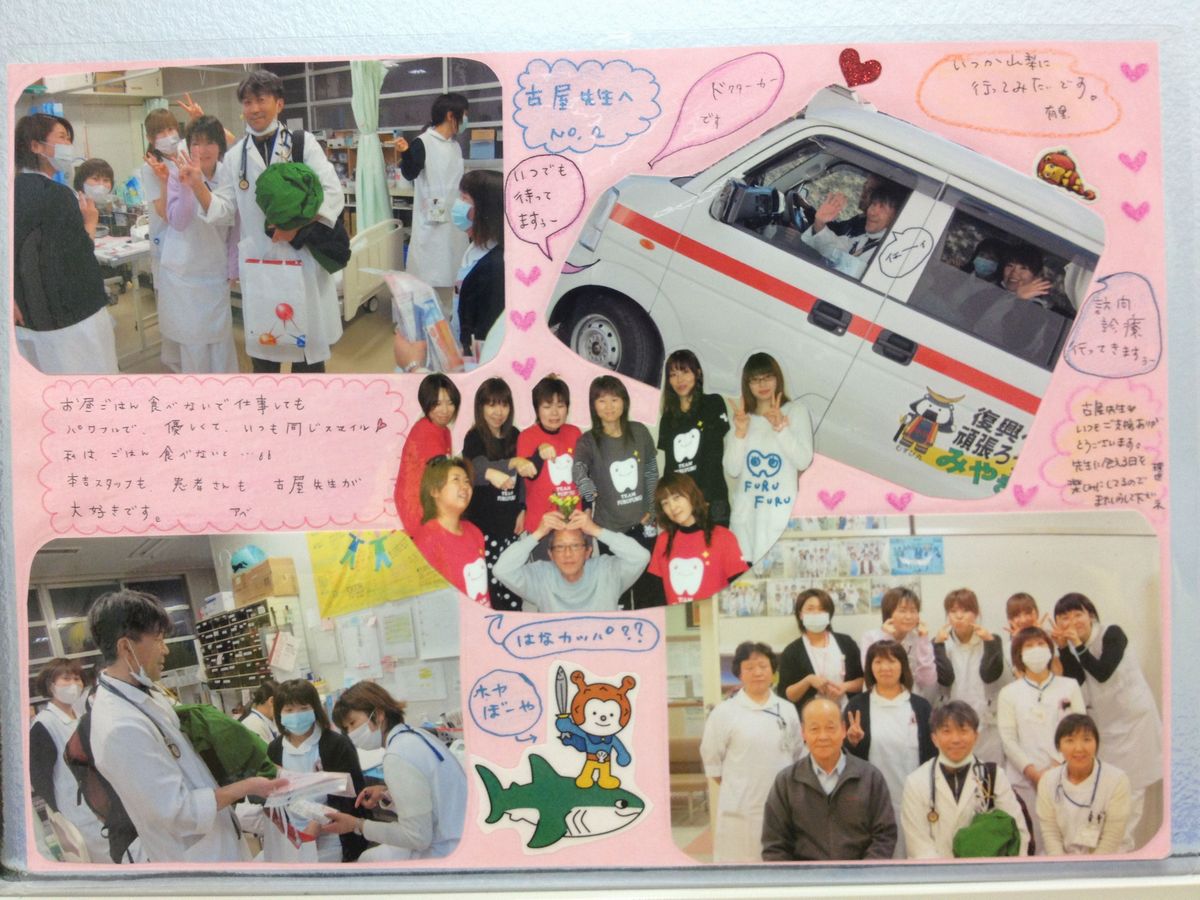

東日本大震災で長年活動を続ける古屋さんら「ふるふる隊」の様子

東日本大震災で長年活動を続ける古屋さんら「ふるふる隊」の様子そしていまは、かなり安心して今の仕事をできるようになった。方針さえ決めれば人は自由になる。

「人生会議」という言葉は好きではないが、この行程は本人も家族も自由にすると思う。

コロナ禍が「人生の選択」をせきたてているのではない。

いつ何時でも「人生の選択」について近親者と話していくことが自分の生き方を決めることにつながるのだと思う。

山梨市立牧丘病院 医師

1962年、山梨県生まれ。自治医科大学を卒業後、山梨県立中央病院で初期研修を経て、牧丘町立(当時)牧丘病院に勤務。その後、塩山市立(当時)塩山診療所を経て、2006年から山梨市立牧丘病院に勤務。08~17年は院長。東日本大震災から台風15号19号災害まで被災地の医療をサポートする災害医療にも仲間の医療関係者とともに力を注ぎ、通称「ふるふる隊」のリーダーとして知られる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください