コロナ時代を生き抜く、アーティスト的生き方

2020年05月02日

新型コロナウイルスは、私たちの生存活動の全てにおいて負の連鎖を及ぼしている。アートシーンもその中の一つだ。アートは私たちの精神を豊かにするために必要不可欠な存在であるが、そのアートに触れる機会を根底から奪おうとしている。

美術回路とは

アートパワーを取り入れたビジネス創造を支援するプロジェクトチーム。 先進的企業の事例研究や定量調査を通じて、 アートをビジネスに導入する理論と実践法を体系化した『アート・イン・ビジネス −ビジネスに効くアートの力–』(有斐閣)を刊行中。

美術館における展覧会は、人が密集するという理由で延期され、「地域アート」と呼ばれる地域活性化を目的としたアートイベントの開催も見直されるだろう。これまで自治体による芸術文化支援活動の多くが、こうした「地域アート」に集中していたために、今後はどのような支援活動が必要なのか再考されていくだろうが、経済活動への支援が優先され、芸術文化への支援活動の優先順位が低下する危険性がある。

「新型コロナウイルスによる芸術文化活動への影響に関するアンケート結果」(4月15日、ケイスリー株式会社)によると、回答者(3357人)のうち8割以上が活動停止に伴う収入減の不安を抱えていることがわかる。その多くが組織に所属しないフリーランスで、短期的には生活のための早急な金銭面での支援を、中長期的には芸術活動再開のためのサポートを求めている。

また、アートマーケットも沈静化している。サザビーズやクリスティーズといった有名オークション会社のセール開催や、アートフェア東京、バーゼルなどの代表的なアートフェアも大部分が延期や中止、もしくはオンライン上での開催となり、大幅な取扱高のダウンが予想される。さらに株式と同様に、金融資産としてのアート相場も先行きが不透明にあるといえる。

このように甚大なダメージを受けているアートシーンだが、目の前の危機を乗り越えようとする新しい取り組みも始まっている。こうした取り組みはコロナ危機以前にも存在したものもあるが、今後広まっていきそうな兆しも見られる。

一つ目は「アート体験のリモート化」である。企画されていた展覧会を動画やキュレーターによる解説などで伝えようという動きである。また企画展に限らず、美術館の代表的なコレクションを館長自らが解説しようとする動画も出現している。

確かに実物を体験する感動を得ることは難しいが、今後はVR(バーチャルリアリティー)などの技術を活用したりすることで、リアル以上の鑑賞体験を追求する動きが活性化するだろう。またこれまでの展覧会は来場客数をKPI(重要業績評価指標)においていたが、リモート企画へのアクセス数も有力なKPIになる。これまで展覧会に忙しくて来訪することができなかった新しい顧客層を生み出す可能性が出てくる。

しかし、新しいアート体験コンテンツを創造するには、これまで以上に費用がかかるため、共通の仕組みを開発し、それを美術館同士で活用するという動きも出るだろう。また入館料だけではない新しいマネタイズの仕組みを作ることも必要になってくる。

「アート体験のリモート化」の事象は、以下の3カテゴリーで分類できる。

A 作家や学芸員との、ダイレクト・アクセス

B 自宅で展覧会

C オンラインでの鑑賞と購入

A 作家や学芸員との、ダイレクト・アクセス

今まで作家や学芸員の考えを知る機会は限られていたが、オンライン配信を通じて、彼らの思考に直接触れられる機会が増えている。森美術館では3月5日、インスタライブを活用し、元館長の南條史生氏が「未来と芸術展」を解説した。

生配信へのコメントには「美術館に行けないので、ありがたい」「難しかったから、解説が聞けて嬉しい」など、たくさんの好意的なコメントが寄せられた。アーカイブは4月27日現在、4.7万回再生されている。

またRhizomatiks主催のオンラインイベント「Staying TOKYO」では4月24日、キュレーターの長谷川祐子氏と作家のオラファー・エリアソンがアートを取り巻く現在の状況について対話した。

現代アートは、作品が引き起こす会話を味わうのが醍醐味だ。オンライン配信の活用により、私たちは作家たちの思考にダイレクトにアクセスできるようになっている。今後は、彼らの配信が増え、観客との距離がどんどん近づいていくのではないか。

B 自宅で展覧会

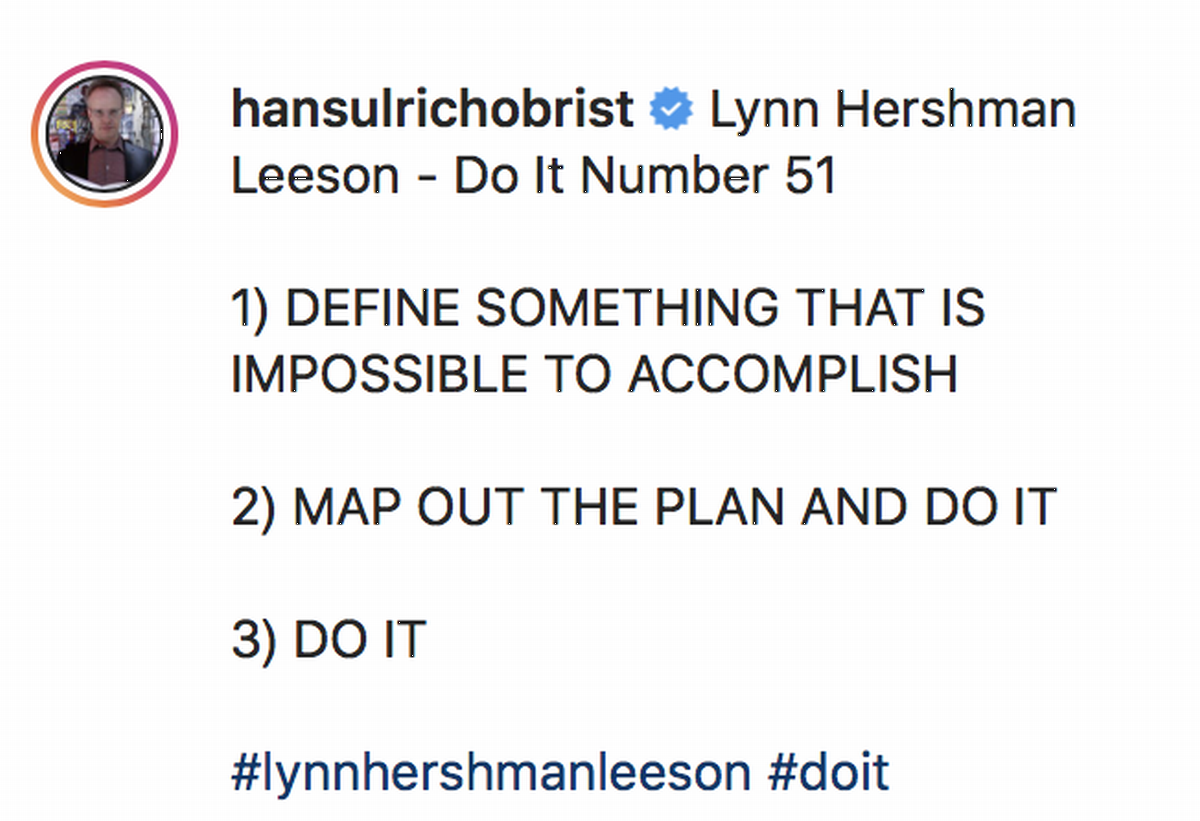

世界トップキュレーターのハンス・ウルリッヒ・オブリスト氏は現在、インスタグラムで「#doit」(やってみよ)というハッシュタグのもと、様々なアート作品を紹介している。一連の作品は「インストラクション・アート」の一種で、作家からあなたへの「指示」が書かれている。見た人が各自、それを実行するという参加型の作品だ。

様々な作家のインストラクション・アートがインスタグラムに投稿されている

様々な作家のインストラクション・アートがインスタグラムに投稿されている

たとえばこの投稿では「実現不可能な何かを考え、実行プランを練り、やってみよ」というリン・ハーシュマンの指示を紹介している。

ハッシュタグにもなっている“do it”は、オブリスト、クリスチャン・ボルタンスキー、ベルトラン・ラヴィエの会話から1993年に生まれたアートプロジェクト。作家たちの指示書をもとに、美術館スタッフが自身の解釈で展示をつくりあげるため、一つとして同じ展示にはならない。世界中で展開されてきたが、今度は私たちの家がその舞台となった。

このほかに世界中の名画のイメージを持つGoogle Arts & Cultureのアプリは、家の中での名画鑑賞を可能にする。

アプリのArt Projector機能を使えば、自室に作品を展示できる=著者のスマートフォンより

アプリのArt Projector機能を使えば、自室に作品を展示できる=著者のスマートフォンよりアプリを使うとスマホの画面上に作品が現れ、まるで自分の部屋の壁に名画が飾られているようだ。さらにこのアプリでは、下記で紹介するように美術館内を見て回ることもできる。

C オンラインでの鑑賞と購入

Google Arts & Cultureアプリでは、オルセー美術館やグッゲンハイム美術館をはじめとした世界中の美術館内をストリートビューで見ることができる。観客動線からとらえた360度の写真を通じて、名画を好きなだけ鑑賞することが可能だ。

また、イギリスのHastings Contemporaryでは「ロボットツアー」を行なっている。カメラを搭載したロボットがギャラリー内を動き、解説がリモートで聞ける。

このほか国内ではアートフェア東京が、実イベントは中止になったものの、5月9日までオンライン上で作品を見て買うことができるAFT Art Huntingを実施している。

二つ目の変化として「新しい応援スタイルの出現」がある。自治体による文化支援や企業によるメセナ活動はもちろんアートシーンを支える重要な支援策であるが、そうした間接的かつ公共的な支援策というより、新しい発想による直接的な応援策が期待される。

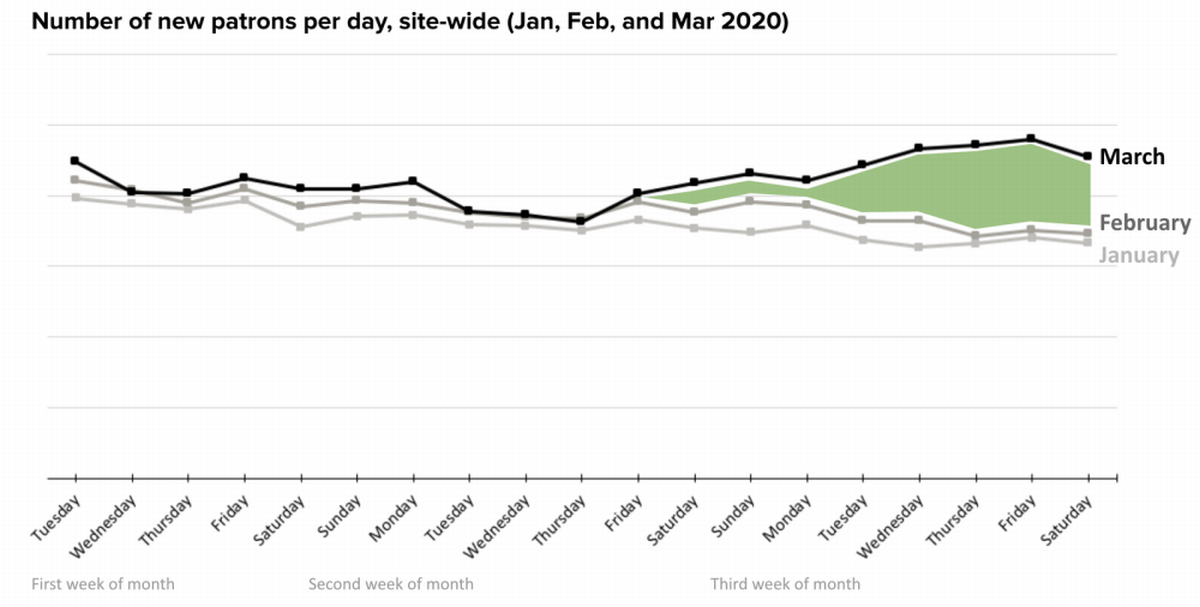

アメリカやヨーロッパでは、クリエイターが有料ファンクラブを簡単につくれる「パトレオン」の利用が伸びている。ここでは作家を応援したい人が「パトロン」となって毎月、一定金額を支援するかわりに、作家はパトロンだけが見られる作品、動画、ポッドキャストなどを提供する。たとえるとクリエイターによるオンラインサロンのようなものだ。

このアメリカのスタートアップには、180以上の国で数十万人ものアーティストが登録。公式サイトによると3月以降、パトロン(金銭支援者)が急増しているという。

3月から新規の応援者が急増している=パトレオンの公式ブログ

3月から新規の応援者が急増している=パトレオンの公式ブログ

発表場がなくなり困っている作家が多い一方で、「アーティストを応援したい」という応援欲も伸びているのではないか。パトレオンはその受け皿になっているといえよう。

アーティストと鑑賞者をダイレクトに結びつけるサービスとして、日本では「ArtSticker」(アートスティッカー)がある。アーティストに気軽な値段で支援を送りながら、作品の感想が残せるアプリだ。

今までは作家を応援したいと思っても、作品を購入するまではふみきれない、という人がいた。

ArtStickerなら、お気に入りの作品に対して数百円からサポートができる。そしてサポートした人だけが、作家に感想を直接伝えることができる。

ArtSticker では4月13日から国内外の写真家による「STAY HOME展~写真家が自室で見ているものたち~」が始まった。在宅下にあっても作家は作品発表ができ、私たちは鑑賞、そして応援することができる。

現在、「アート体験のリモート化」によって、私たちは作品を手軽に見ることができるようになった。一方で、作家たちの収益につながる仕組みも必要だ。パトレオンやArtStickerのようなプラットフォームは、作家と観客をダイレクトにつなぐという新しい応援スタイルを提示してくれる。

アーティストへの応援法は、今後どうなるのか? ヒントを与えてくれるのは、作家の「クリストとジャンヌ=クロード」だ。彼らはドイツの国会議事堂を布で包んだり、パリの橋「ポン・ヌフ」を布で覆うなど、大規模なアートプロジェクトを「自費で」行なってきた。何億円もの資金をどう集めたのか? 彼らはプロジェクトの完成予想図を描いて売ったり、議員や地権者などの関係者と何度もディスカッションを重ねて理解者を増やすことで、作品をつくりあげていった。

今後のアーティストと応援者の関係も「クリスト型」になるのではないか。アーティスト自身がメディアになり、実現したいプロジェクト・作品について語り、共感者を集めていく。今後、作家と観客との距離は、さらに近づいていくだろう。

三つ目は「アート市場のデジタル・トランスフォーメーション」である。現在、オフラインのセールの大部分は開催が中止もしくは延期されているが、いくつかの比較的低価格帯のセールについてはオンラインで開催されている。結果を見ると、落札率も高く、オンラインセールに対するニーズの高さが感じられる。競売人の掛け声が飛び交う密室空間における高揚感がハンマープライスを競り上げる大きな要因であるため、リアルの高揚感をオンラインにどう取り込んでいくかが大きな課題であるが、今後はどんどんオークションのオンライン化が進むだろう。

それと同時に、世界のオークションにおける落札価格のオープン化と、ブロックチェーン技術を活用した信用制度の構築などが進むことで、新しいアートコレクター層を創造し、アート市場は新しい発展を目指していくだろう。

このようなアートプラットフォームの変化は、様々な人々のアートへの接点を多様化し、アートに対する新しい関わり方が生まれるだろう。

「アート体験のリモート化」によって、これまで時間的あるいは地理的といった物理的な理由で美術館やギャラリーに行けなかった人たちが、自分の興味と都合に合わせて、容易にアートに触れられるようになる。

また、アーティストへの支援は、これまで自治体や大企業が行うものであり、自分とは関係ないと思っていた人たちが、自らが共鳴し応援したいと思うアーティストに対して、個人ベースあるいはプロジェクトベースで経済的あるいは技術的な資産を提供することでアーティストの創作活動を応援することが可能となる。

さらにアート市場のデジタル・トランスフォーメーションが進むことで、お気に入りのアート作品を、ギャラリーやオークションあるいはアートフェアといった様々なチャネルから購入し、審美眼を養いながら、自分だけの小宇宙ともいえるマイコレクションを築くことができる。

こうしたアートへの接点の多様化は、これまでとは違った新しいアート層の出現を予言させる。

では、そうしたアートへのアクセスの多様化は、私たちに一体何をもたらしてくれるのだろうか? 私たちはまさに「withコロナ」と言われるように、コロナとはしばらくの間、向かい合って生きていなければならない。コロナは私たちの生命を脅かすと同時に、経済、文化、働き方、政治的対立、人権、社会システム、グローバル資本主義など、これまで私たちがこれまで属していた世界の様々な歪みを露呈させている。

仮に私たちがコロナ危機から解放されたとしても、決してコロナ以前の世界に戻ることはないだろう。そこには、全く違う価値観を持った「コロナ後の世界」があると思われる。そうした世界を、「ニュー・ノーマル」という呼び方が生まれているが、私たちにとっての「新しい普通」あるいは「新しい日常」とは、どんな日常だろうか? 私たちはこれまでに見たことのないヴィジョンを描いていく必要に迫られている。

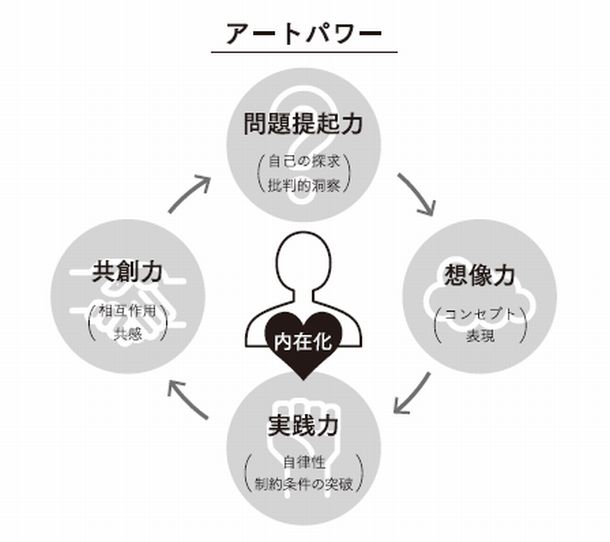

アーティストたちは、常に社会に対する違和感を察知しながら従来の価値観やモノの見方に縛られずに、自らの強い意思によって表現活動を行なっている。アーティストが作品を作り続けていく活力の源泉として、下図のような四つのアートパワー「問題提起力」「想像力」「実践力」「共創力」を挙げられる。

出典:「アート・イン・ビジネス–ビジネスに効くアートの力–」(2019 有斐閣)=「美術回路」提供

出典:「アート・イン・ビジネス–ビジネスに効くアートの力–」(2019 有斐閣)=「美術回路」提供この図が示すように、アーティストは、自己の探求と、自身を取り巻く環境に対する批評的洞察の二つの問題提起力を起点に、想像力を駆り立て、これまで見たこともなかったヴィジョンを描いていく。批判や孤独と闘いながら、様々な制約条件を乗り越えて創作活動を実践していく。そして同時代の人々だけでなく、様々な人々との対話と共感を通じて、作品は後世へと受け継がれていく。

昨今、「アート・シンキング」と呼ばれるアートの思考法を取り入れようとする機運が高まっているが、「withコロナ」時代を生き抜き、これまで見なかった「after コロナ」時代を迎えるには、アーティストの「思考法」だけでなく、アーティストの「生き方」そのものからインスパイアされることが多いのではないか?

前述した多様な接点によって、私たち一人一人がアートと深く関わっていくことで、私たちの中にアートが内在化し、まるでアーティストのように社会に問いかけ、自らのフィールドでの活動を通じて新しいヴィジョンを描いていくことできれば、世界はもう少しより良いものになるに違いない。コロナ時代こそ、アートが欠かせないのだ。

若林宏保(わかばやし ひろやす)

電通 クリエーティブ・ディレクター

2009年より「プレイス・ブランディング」をテーマに、全国各地において地域活性化プロジェクトを推進。近年、現代アート美術館の広報支援活動など、アートをテーマにした作業も手がける。主な著書に、『地域ブランド・マネジメント』2009年 有斐閣(共著)、『プレイス・ブランディング』2018年 有斐閣(共著)、『アート・イン・ビジネス』2019年 有斐閣(共著)がある。経営学修士。

東 成樹 (ひがし なるき)

電通 プランナー

アート・イン・オフィスの実施や芸術祭の広報・ツアー造成のほか、美術展のキュレーション・コピーライティングを担当。またミュンスターやドクメンタをはじめ、アート関係者に取材して編集・ライティングを行う。著書に『アート・イン・ビジネス』2019年 有斐閣(共著)がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください