重要なのは看護師の数、清掃を担った外科医たち、これが続けば年間100億円の減収…

2020年05月20日

我が国における新型コロナウイルス感染症との1回目の戦いもようやく収束しつつあり、緊急事態宣言対応も多くの自治体で終了します。メディアでは出口戦略の議論が盛んとなり、経済活動と社会生活の回復が焦点となっています。

しかし、一方では自粛解除により三密状態が再発し、パンデミックの第2波が発生することも危惧されています。また、ワクチンの登場までは慢性的に患者が発生するともいわれています。

長期戦になっても医療の最後の砦である大学病院が提供できる役割は少なくありません。私たちの大学病院での4月以後の経験に基づき、慢性期に向かっての対策を提案します。

病院前に設置された検体採取テント

病院前に設置された検体採取テント東京医科歯科大学の医学部附属病院は753床を有しています。普段は合併症を抱えたがん患者の治療、心臓血管・脳神経外科手術や、難病と救急患者に対して高度で先進的な医療を提供しています。こうした診療のほとんどは感染症そのものとは無縁です。

今回の新型コロナウイルス感染症に関しても、年初のころは他人事でした。

しかし、学外理事である英国ロンドンの大学教授からの情報から学長が事の重大性にいち早く気づき、1月28日には大学全体の対策本部が設置されました。

ダイヤモンド・プリンセス号で新型コロナウイルス感染症が発覚したのが2月1日、横浜港に到着したのが2月3日でのすので、私たちはかなり早い段階から準備を始めたことになります。

大学全体の対策本部を設置するとともに附属病院での対応を検討する会議を開始しました。院内の対策会議は2月18日以来GW中も土日を除き毎朝8時からミーティングを行っています。

ダイヤモンド・プリンセス号の患者搬送や船内診察にも職員を派遣

ダイヤモンド・プリンセス号の患者搬送や船内診察にも職員を派遣多くの大学病院は高度な手術、診療を担っており、本院も我が国有数の救命救急センターがあって、都内の三次救急の要の一つです。

一方、感染症に関しては5年ほど前に、緩和ケアのための病床に転換するため結核病床の指定を返上していました。実際、全国で80余りある大学病院本院のうち感染症の専門病床を有する第二種感染症指定医療機関はわずか16のみです。

東京でも感染症指定を受けている大学病院は13大学中3か所です。

感染症患者は国立病院機構や都立病院などの公立病院に集められるような仕組みになっていました。つまり、東京都内では大学病院は高度先進医療、公立病院は感染症医療という住み分けがあったことになります。

そのため、東京都が3月に都内の大学病院の病院長を都庁に集めて、新型コロナウイルス感染症患者の入院要請を始めた際には、ほとんどの大学病院は後ろ向きでした。

情報を集約し共有することでチームワークづくりの要となっている新型コロナウイルス対策室

情報を集約し共有することでチームワークづくりの要となっている新型コロナウイルス対策室新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザと比較すると伝播力は同等のようですが、致死率の高さの点が特徴のように感じられます。

従来からインフルエンザの流行期には院内感染が広がり入院治療に影響がでることがありましたが、新型コロナウイルス感染症では高齢者やがん患者、手術後の患者など免疫力が低下している場合には短期間に生命に危険が及ぶことがあります。そのため、院内感染は絶対に防止する必要があり、同じ病棟でのコロナ患者と非コロナ患者の混在は回避しなければなりません。

その点で、重症のがん患者や難病患者を多く抱える大学病院が、新型コロナウイルス感染症患者を引き受けに後ろ向きだったのは当然です。大学病院に本来期待される医療が提供できなくなるからです。

しかしながら、都内では3月末頃から人工呼吸器を要する重症患者が急増しました。死亡例の報道が続き、大学病院でなければ診ることのできない患者も多く発生していると判断して、本院も4月になってコロナ患者受け入れに舵を切りました。

新型コロナウイルス感染症の典型的病像は重篤な肺炎ですが、根治的治療ができる薬剤が目下のところないため、治療の中心は患者の呼吸状態を管理して自然回復まで待つことになります。

肺炎が軽度のうちは酸素吸入だけですが、 重くなると人工呼吸器の使用が必要になり、さらに悪化すると人工心肺(ECMO)を装着します。この人工心肺装置は血液をいったん体外に出して、器械で酸素を血液に取り入れ、再び体内に戻す治療です。

ECMOを使った治療に習熟した心臓血管外科医の存在が頼もしい

ECMOを使った治療に習熟した心臓血管外科医の存在が頼もしい

しかし、その管理は簡単ではなく、心臓血管外科医や集中治療医など特別な経験を積んだ医師しか扱えません。新型コロナウイルス感染症による死亡者の中にはECMOであれば助けられた患者がいたかもしれませんが、普段から心臓血管外科手術などでECMOに慣れていなければそもそも使えなかったはずです。

大学病院が新型コロナウイルス感染症の重症患者を引き受ける意義はここにあります。実際、本院では最大4台のECMOを同時に装着し、全員を生還させることができました。

もちろん、すべての患者さんがECMOで救命できるわけではありませんが、強力な治療法であることは確かです。そのため、軽症から中等症の患者は一般病院、重症患者は大学病院というのが、医療体制として理想的です。

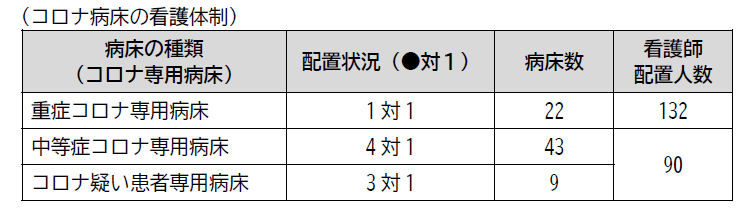

とはいっても、重症患者を大学病院で診療するためには、経験豊富な医師、機器を実際に操作する臨床工学技士に加えて、集中治療に従事できる看護師が多く必要となります。重症呼吸不全の患者は急に状態が変化することが知られており、頻回なチェックと機器の管理が必要です。

そのため、看護師数は、通常の集中治療室(ICU)での2:1看護体制(患者2人に対して1人の看護師が担当)では不十分で、新型コロナウイルス感染症患者では倍以上の看護師を要します。人工呼吸器を要しない中等症患者でも通常の7:1看護体制(患者7人に対し看護師1人)ではなく、コロナ肺炎では4:1が必要でした。

つまり、コロナ患者を引き受けると、従来の病床数に割り当てられた看護師数では全く不足するということです。病院全体の看護師数が同じならば、使う病床数を大幅に減らす必要があります。

様々な現場で活躍する看護師たち

様々な現場で活躍する看護師たち

本院では綿密な計画のもと、段階的に一般病棟とコロナ病棟での看護師配置を変化させました。5月1日時点で院内ICUと救急ICU(計26床)を重症患者用22床に転換し、中等症用として3病棟を用意し、80人以上の患者受け入れ態勢を整えました。

一方、そこへ投入する看護師を確保するために、精神科を含め3つの病棟(計129床)を閉鎖しました。同時に、予定手術も4月中旬ですべて休止しています。

結果的に常時650人以上いた入院患者数はもっとも少ないときで200人余りとなっています。逆に言えば、こうした病床制限によって、重症患者に人的資源を振り向けることができるのも、大学病院ならではのしくみといえます。

抗原検査や抗体検査などいくつかの検査種類がありますが、新型コロナウイルス感染症をもっとも精度高く、迅速に診断することができるのは、やはりウイルスの核酸の有無を検査するPCR法です。

PCR検査の数に関する議論がメディアを賑わしています。検査数をもっと増やせというのが一般的な論調です。数が伸びなかったのは入り口の検査を受ける要件が厳しすぎたといわれていますが、検体採取よりも、そのあとの検査実施体制が十分に整っていなかったことも大きいと考えています。

PCR検査には一定の知識・経験と技術が不可欠で、人数と検査機器があればすぐに数が増えるわけではありません。また、特殊な感染防御装置が備わった検査環境も必須です。

本院ではこれまでPCR検査はすべて院内で行ってきました。もちろん、従来からの院内検査部には人数も機器も明らかに不足していました。しかし、大学にはPCR法そのものに習熟した研究者がたくさんいます。そこで、基礎医学の研究室をコロナ対応とし、機器を準備するとともに、研究者のなかからボランティアを募って新型コロナウイルス感染症用の訓練を受けてもらったからです。結果的に、現在は1日100~200件程度の検査が可能になっています。

院内感染を防ぐには、新型コロナウイルス感染症以外の入院患者にも全員PCR検査を受けもらうことが理想です。院内で検査を行えば、即日結果は判明します。また、同時にコロナ治療に従事している医療者にも定期的なPCR検査を実施します。新しく入院する患者と医療従事者のPCR検査をこれまで600件以上行い、陽性結果はなく、幸い院内感染も起きていません。

新型コロナ感染症患者に対する診療を継続的に行うには、院内の医療従事者がコロナウイルスに感染しないことが重要です。

院内感染を防御するためのPPEや定期的PCR検査と並んで重要視したのは、環境整備です。従来委託していた清掃業者からは重症患者が入院しているICUの清掃を拒否されました。そこで、バックヤードと称して、手術がなくなった外科系の医師に裏方業務を依頼しました。

患者搬送や清掃ですが、とくに清掃業務は医師として心理的な抵抗があったのは想像に難くありません。しかし、手術場で清潔不潔の違いを徹底的に叩き込まれている外科系医師の参加は、実際の清掃業務に大いに役立つとともに、ほかの医療職にも好影響を与えてくれました。

手の空いている外科医師、歯科医師、研修医らがバックヤードチームとして清掃や患者搬送、電話対応を担当

手の空いている外科医師、歯科医師、研修医らがバックヤードチームとして清掃や患者搬送、電話対応を担当また、非常に大きなストレスがかかる医師、看護職、技師などに対して、入院患者がいなくなった精神科医師にメンタルサポートをお願いしました。すでに1000件を超える医療職への面談を行い、ストレス対処へのアドバイスをしてもらっています。

大学病院の経営に関していうと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れにより、医業収入は大幅に減少します。医学部附属病院の救急・手術休止と歯学部附属病院における外来休止で、大学全体の収入は平時の60%程度に落ち込みます。1年続けば、100億の減収です。

また、PCR検査の機器や試薬、陰圧装置や空調をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策で講じた設備費も数億円に上ります。

4月中旬にコロナ肺炎患者の診療報酬は通常の2倍に設定されました。しかし、これでは機会損失分の補填として不十分です。救急や手術を休止して、病棟を空けた分が賄い切れていません。

新型コロナウイルス感染症の重症肺炎患者に直接接して喀痰介助を行った看護職や体を密着させてリハビリテーションを行った理学療法士、ECMOの管理を毎日行っていた臨床工学技士、レッドゾーンに入ってポータブルのレントゲン写真を撮影した放射線技師などには、相応の危険手当を用意しました。

つまり、医業収入は通常の4割減となる一方で、設備投資や人件費などは上振れするので、トータルすれば大幅赤字が必至です。それが新型コロナウイルス感染症に本腰を入れて対応した結果です。

これまで新型コロナウイルス感染症に正面から対峙した東京都内にある大学病院の現状を紹介してきました。その経験を通じてわかってきたことは、従来から高度急性期医療を担ってきた大学病院は、この感染症蔓延下でもやはり医療の最後の砦になるということです。

新型コロナウイルス感染症は糖尿病や肺疾患などの合併症があると重症化しやすいことがわかっています。重症化した患者さんに対して適確な治療を施せるのは大学病院です。

地域医療構想に基づいて、各都道府県で医療体制の整備が進んでいます。それをうまく動かすためには、それぞれの医療機関の機能分担が必要になります。

しかし、新型コロナウイルス感染症に対する都内の医療体制は、初めのころは必ずしもうまく運用できておらず、疑い患者のたらいまわしも問題になりました。また、いくつかの医療機関でクラスターが発生しましたが、私たちの大学病院でもそうした病院の患者や看護師を陽性患者として受け入れました。こうしたことが可能になるのは、しっかりとした感染防御を実践してきた大学病院だからこそです。

新型コロナウイルスに対する根治薬やワクチンができない限り、今後1~2年はパンデミックが再来するか、または少数の患者発生がくすぶり続けることが予想されています。

本院では、それに備えてCOVID-19肺炎疑い紹介外来を設置しました。従来の病院とは別の場所に外来設備を設け、そこで問診とPCR検査を行い、必要であればレントゲン、肺CTを1日で行うワンストップ診療を行います。肺炎が見つかればすぐに入院できます。重症化した時に入院できる重症病棟も新型コロナウイルス感染症用に一般のICUとは別に整備します。

COVID-19肺炎疑い紹介外来の入り口

COVID-19肺炎疑い紹介外来の入り口 COVID-19肺炎疑い紹介外来の内部の陰圧室

COVID-19肺炎疑い紹介外来の内部の陰圧室こうした柔軟な対応を、緊急性をもって行えるのは大学病院だからです。

しかしながら、それには経費が掛かります。本院のような国立大学の附属病院であっても、病院向けの政府からの運営費交付金は平成25年度からゼロです。

医学生や研修医を多く抱える大学病院にも経営の独立性が求められてきたということですが、医療の最後の砦としての役割を持つ大学病院の充実は社会インフラとして重要です。資本を注入し機能を拡充することで、さまざまな災厄に備えることの必要性が今回再認識されたはずです。少なくとも、今回の新型コロナウイルス感染症の第2波に間に合うように今から準備を始めるべきです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください