給付金「申請の手引き」から浮かぶその実態とは

2020年05月31日

文部科学省は「学生支援緊急給付金」を創設すると発表した。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学生の格差が顕在化しているからである。しかし、給付金の対象とされている学生は、全体の1割強に過ぎないという。また、留学生に対してのみ成績基準が設けられている。文科省が発表した「申請の手引き」からは、対象者を極力絞り込むための「水際作戦」が徹底されている印象を受ける。一体、なぜここまで「出し渋り」をするのだろうか。

本稿では、全国大学生活協同組合連合会が2019年度、学生に行ったアンケートの結果(注1)をもとにしながら、今回の制度の問題点を検証していきたい。

筆者は、所属している慶應義塾大学で申請が開始された5月29日、早速この申請を行った。

慶應大の場合、申請は原則「LINE」によって行う必要がある。やむを得ず「LINE」による申請ができない場合に限って、レターパックによる手続きが可能だが、申請内容の確認に時間がかかる場合がある旨が告知されており、基本的には「LINE」の利用が推奨されている。

申請を行うサイトの案内には、赤字で「必ず以下の手続方法(動画)を確認してください」とあったので、まず「YouTube」の動画(注2)を視聴した。今回の支給制度の概要や、「LINE」による申請方法について、女性タレントが解説する動画である。

LINEによる学生支援緊急給付金の申請方法を案内する動画の一場面

LINEによる学生支援緊急給付金の申請方法を案内する動画の一場面筆者が使用しているスマートフォンは1万円台で購入できる格安端末であり、重要な書類申請等は極力PCで作成・送信するようにしている。しかし、PC版の「LINE」で案内の手順通りに進めようとしても「PCの方は下記QRコードをスマートフォンで読み取ってください」という表示が出てしまい、PCでの申請は出来なかった。そうであるならば、最初からその旨を告知してほしいと感じた。

動画では、「学生証」、「預貯金通帳の写し」、「アルバイト先からの給与明細」等の書類を、「ファイルを選択」ボタンを押したのち、「写真を撮る」ように案内している。しかし、筆者がスマートフォンで同様の手順を踏んでも、「すでにスマートフォンにある画像を選択」することしか出来なかった(申請後再び確認したが、「ファイルを選択」ボタンを押したのち、「写真を撮る」ボタンは出てこなかった)。そこで、PCからスキャナーで取り込んだ書類等をスマートフォンに転送しようとしたところ、フリーズしてしまい、それまでに入力したデータが全て無効になった。

動画で使用されているスマートフォンは、比較的最新型のiPhoneであった。しかし、格安のAndroid端末しか所持していない場合、申請が同様の手順では行えない可能性があるということではないだろうか。そうした注意喚起を動画や文章で告知したり、せめてPCでも申請を可能にしたりすることができなかったのか、疑問を感じずにはいられなかった。

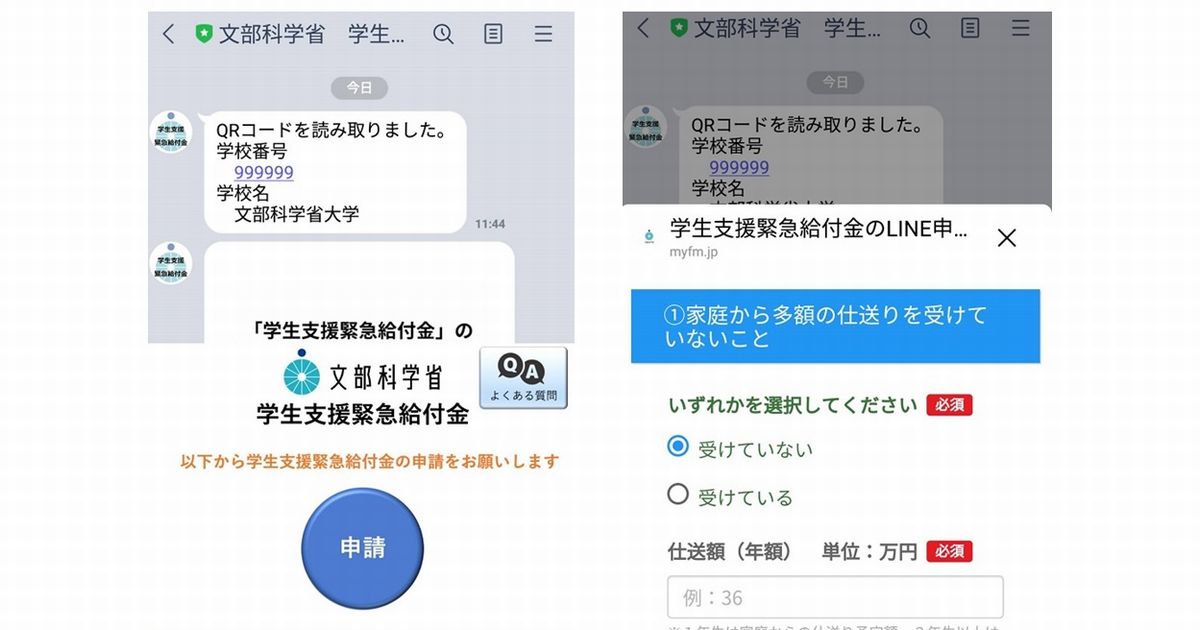

「学生支援緊急給付金」の申請画面(LINEのプレスリリースより)

「学生支援緊急給付金」の申請画面(LINEのプレスリリースより)さて、申請方法に戸惑った給付金制度であるが、本当に問題なのはその申請方法ではなく文科省が設定した「要件」である。

以下が、今回の給付に際し、文科省が設定した条件である。

(1)家庭からの仕送り額が年間150万円未満(授業料を含む)である

(2)原則として自宅外で生活している

(3)生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

(4)家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

(5)新型コロナの影響でアルバイト収入が大幅に減少している(前月比で50%以上減少)

(6)既存の支援制度を利用している(留学生を除く)

(注3)

そもそも「(授業料を含めて)年間150万円」の仕送りという「線引き」は適切なのだろうか。

ここでは、(「原則」としてではあるが)支給対象条件である「下宿生」に絞って議論をしたい。仕送りの平均金額は、月に約7万3千円すなわち年額87万円ほどである。しかし、この統計では、そもそもこの仕送り額に学費は含まれていない。2018年度の私立大学における初年度学生納付金(授業料+入学料+施設設備費)の平均は134万円、入学金を差し引いたとしても109万円ほどという計算になる。仮に、学生ではなく保証人が学費を負担しているとするならば、平均的な学生の「仕送り額(授業料を含む)」は「年間200万円」程になるだろう。

では、その平均的な仕送り額で暮らす学生は、満足に勉強するだけの経済的余裕があるのだろうか。食費、住居費などの生活費以外で、勉学に充てていると想定される「書籍費」「勉学費」はそれぞれ、月1860円、月1900円である。果たして月4000円以下で、教科書を購入したり、学位論文を執筆するのに必要な資料を収集したりすることができるのだろうか。

筆者は、現在学位論文の執筆を行っている。論文執筆に必要な資料は、主に高価な学術書や全集等であり、1冊あたり数万円するものもある。そして、週に1回ゼミで講読する書物も1冊5千円程度のものが殆どである。もちろん、新聞や雑誌等の購入費も勘案しなければならない。政治学を研究する立場にとって書籍等の資料は大変重要なものであるから、筆者の場合下宿先の4つの本棚はすでに満杯であるが、決してこれだけで「足りる」わけではないのである。

さらに図書館が閉鎖されている現状に鑑みても、月4000円以下で勉学が可能だとは、到底思えない。

「家庭からの追加的支援が期待できない」という条件を満たさないと、受給の対象にならないという規定も、看過できない。これは、生活保護申請者に対し扶養義務を徹底させ、申請の受理そのものを拒否する、いわゆる「水際作戦」を想起させる

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください