登校が再開されても、第二波第三波に備えて今すぐに準備すべきだ

2020年06月05日

コロナウイルスの感染拡大により日本で「休校」が始まって3カ月。4月中旬から、私立の学校や一部の公立ではオンラインで授業やホームルームを試みる動きがあるが、多くの公立小中学校は教科書と課題プリントを配るのみ。子どもたちは放って置きっぱなしの「教育放棄」、もしくはそれに近い状態が長く続いた。中国や韓国、欧米ではいち早く、オンライン等で教育が継続されたのに、日本では教育不在状態がなぜこれほど長く続いたのか。

私の専門は社会学であり教育学ではないが、フランスをフィールドに研究するものとして、また東京都内で小中学生3人の子を育てる親として、この間の日本の学校の対応を他国との比較から検証したい。

日本で長期間、教育が停滞した理由の一つは、文部科学省の対応の不十分さにある。学校「臨時休業」が首相の一存で突発的に始まったとはいえ、文科省が各教育委員会あてに出した2月末の通達には、教育を継続するという指示はなかった。教育に関しては「可能な限り家庭学習を適切に課するよう配慮すること」、授業時間を下回っても「進級・進学に不利益がないよう配慮すること」という指示のみである。年度末で教科の学習はほぼ終わっていたこともあり、多くの学校が応急処置的な課題を出しただけだったのではないだろうか。

文科省が使う「臨時休業」「家庭学習」や、マスコミが用いる「休校」という言葉にも一因がある。子供も大人も、そして教員さえも、学校は長い「休み」に入ったと受け止め、登校しなくても教育は続けるという考えが欠如していた。「家庭学習」とは復習の課題を出すことだと受けとめ、5月末時点で、まだ新学年の教科書の学習に入っていない学校もある。公立学校の多くは月に1回程度、課題のプリントを渡すのみで、長い学校では3カ月に至る、教育の空白期間が生まれた。

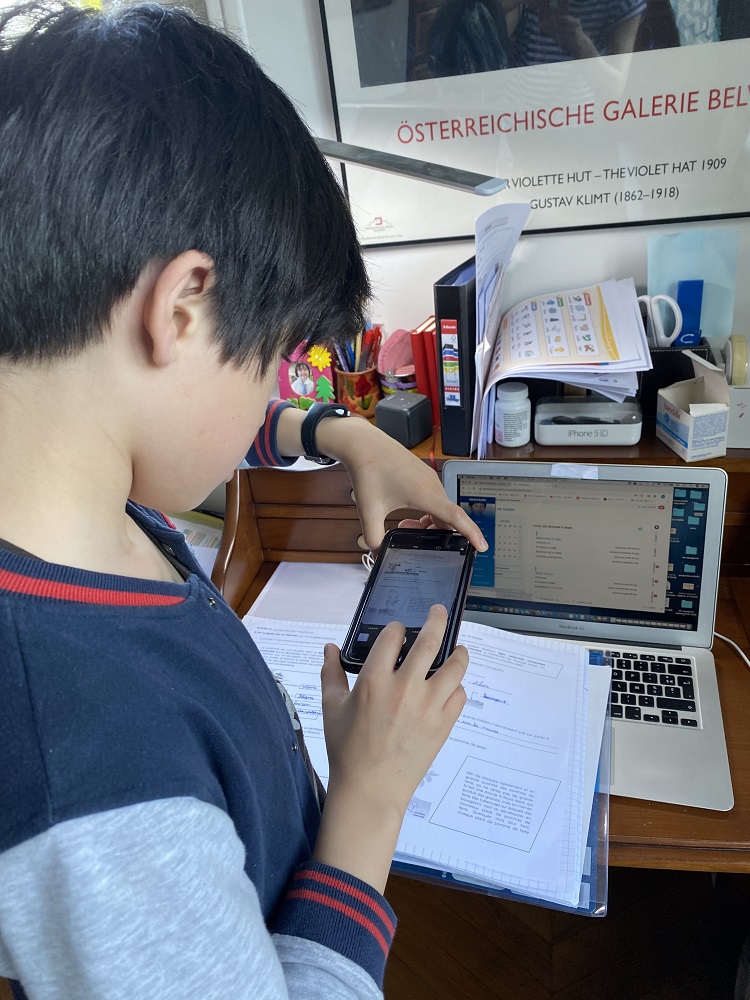

やり終えた課題をスマートフォンで写真に撮り、担任の教師にメール添付で送るフランスの中学1年生の男の子(日本の小学6年生に相当)=パリ郊外で

やり終えた課題をスマートフォンで写真に撮り、担任の教師にメール添付で送るフランスの中学1年生の男の子(日本の小学6年生に相当)=パリ郊外で韓国では新学期の開始を1カ月余り遅らせ、それまでの間、教育省と公共放送FBSが協力し、学年や科目ごとに、選ばれた教員がテレビを通じて授業を放送した。チャット機能で子供の質問を受け、その場で答える双方向性も確保した。こうした準備期間を経て、4月9日の新学期には、すべてオンラインで授業が始まった(注2)。

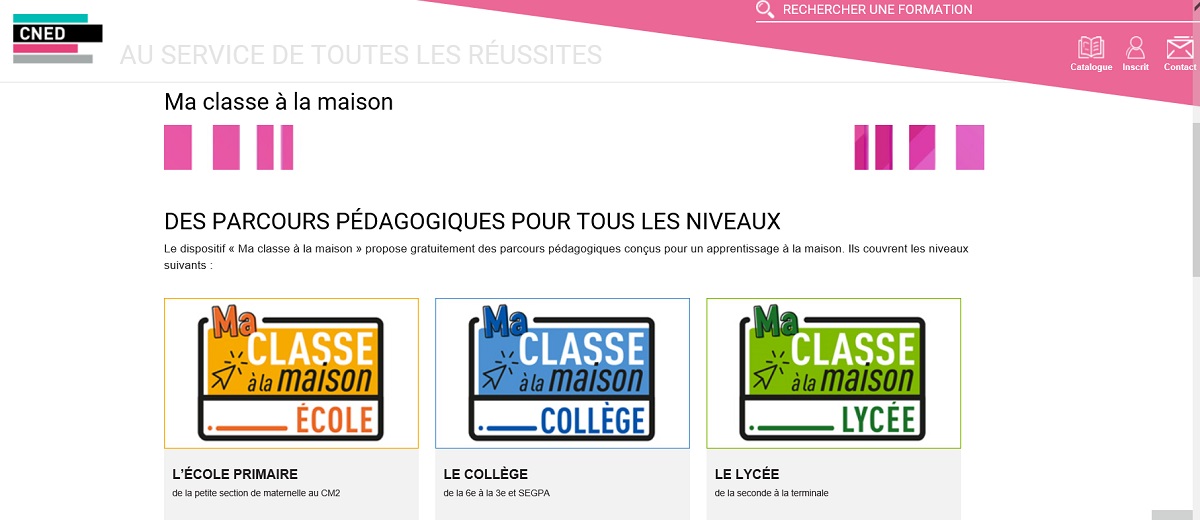

フランスの公式オンライン教育「おうち授業」のポータルサイト。小中学校別に並んだ欄をクリックし、学校からもらったID、パスワードを入れてアクセスする

フランスの公式オンライン教育「おうち授業」のポータルサイト。小中学校別に並んだ欄をクリックし、学校からもらったID、パスワードを入れてアクセスする

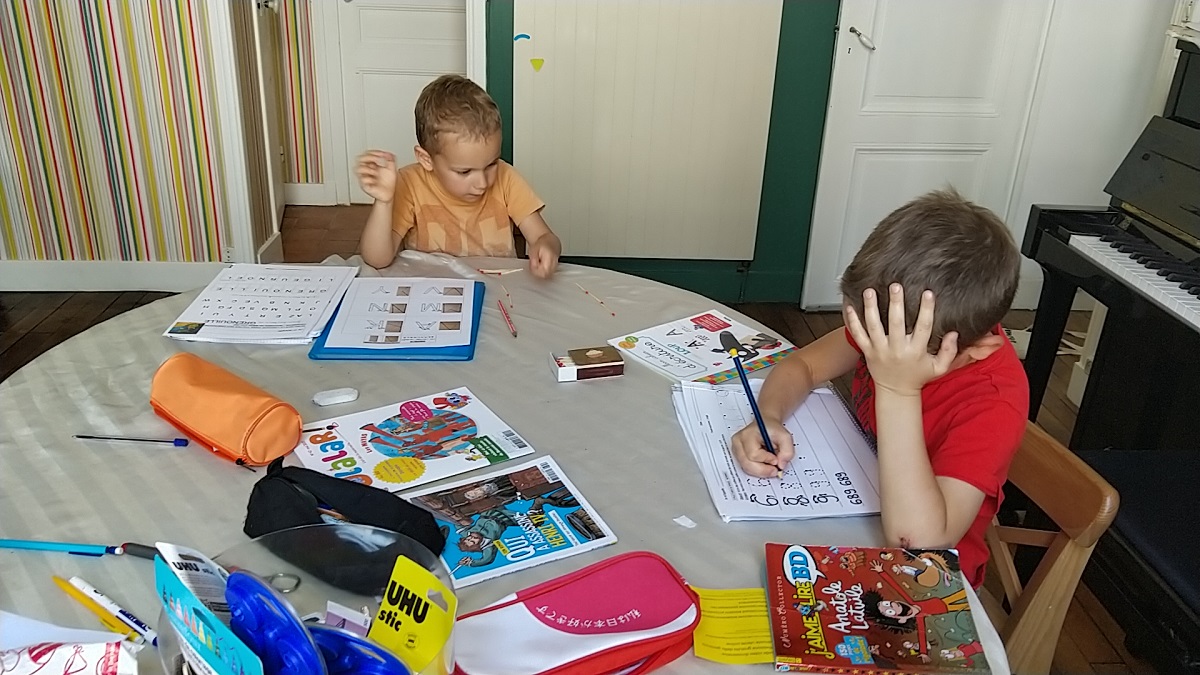

幼稚園の閉鎖中、先生が出した課題に自宅で取り組む年長と年中の男の子たち。フランスでは幼稚園からアルファベと10までの数字の概念を学ぶ。早期教育を重視するマクロン大統領の下、幼稚園は2019年に義務教育化された=フランスの地方都市トゥールで

幼稚園の閉鎖中、先生が出した課題に自宅で取り組む年長と年中の男の子たち。フランスでは幼稚園からアルファベと10までの数字の概念を学ぶ。早期教育を重視するマクロン大統領の下、幼稚園は2019年に義務教育化された=フランスの地方都市トゥールで 日本にも、中国や韓国、欧米のオンライン授業の様子はこの間、報道で伝わってはいたが、遠隔授業で教科書の学習を進めようという動きは、教育関係者全体に極めて鈍かった。文科省が用意した「子供の学び応援サイト」はしばらくの間、NHKの教育番組や教育産業が作った既存コンテンツへのリンクを貼っただけの「寄せ集め」で、教科書に沿って学習を進められるようなものではなかった。

(注1)Business insider誌ネット版、2020年3月9日記事

(注2)NHK News Web,「学校を失った子供たち “教育の危機”に世界はどう対応?」, 2020年4月28日

それでも、4月17日改訂の文科省「臨時休業ガイドライン」では、「子供が感染拡大の役割をほとんど果たしていないと考えられる」という専門家の知見を示し、感染者が出ていない地域や、感染経路がはっきりしており学校との接点が少ない場合、「臨時休業を実施する必要性は低い」とまで明記

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください