withコロナの時代、これまでの学校のままではもう持続可能ではない

2020年06月27日

学校に子どもたちが戻ってきました。登校時正門で子どもたちを迎えていると、全員がマスクをして挨拶を交わします。様々な色のマスク、カラフルな手作りのマスクも多くなってきました。学校の新しい日常です。

中には、浮かない顔の子もいます。声をかけると、「学校に来たくないの。疲れるから」と弱弱しく答えてくれました。学校が再開して楽しく元気に登校している子もいますが、体力も落ち、生活リズムも戻らない子もいて、そろそろ疲れが見え始めている子もいるようです。

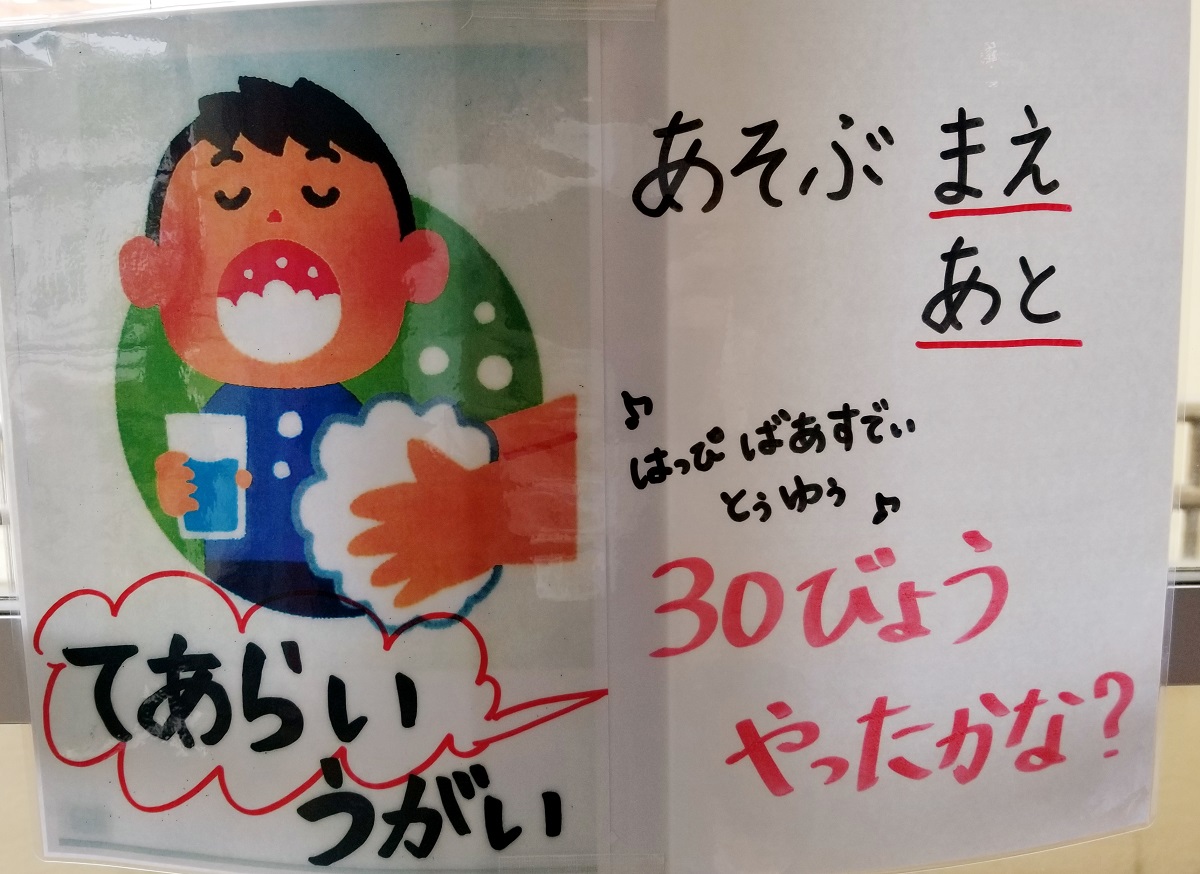

新しい学校の生活。手洗いをよくするようになりました

新しい学校の生活。手洗いをよくするようになりました 中学校では、子ども達の心の闇や荒れが顕在化してきたという声も聞きます。そして、その状況に対応している教職員の疲弊。コロナ前の負担や長時間労働とは違った重さを感じているようです。

教職員も、それぞれが家庭人として、とりわけ学齢期の子どもの親は、この状況に向き合っていることが思いのほか大きなストレスになっているようです。また、新採用教員は、異例の状況下で本人の心理的な負担だけでなく、新採用教員指導担当がコロナ以前に戻そうとする価値観の持ち主であったりすると、さらに大きなストレスを抱えているようです。子ども達の様子を丁寧に見ていくとともに、保護者や教職員もケアする必要があります。

各地で段階的に学校が再開しました。4月、5月と休校が続いた地域もあって、再開後は学習の遅れを取り戻そうと全速力で走り出したところが多いようです。そして、2020年度の残された10カ月、子どもの心に寄り添うこともせずに、子どもを置き去りにした計画を立てて、乗り切ろうとしています。今、本当に取り戻さなければならないことはなんでしょうか?

結論を言います。取り戻さなければならないのは、「子どもの楽しみ」です。

特に小学校1年生は、ランドセルを背負って登校することを夢にまで見ていたことでしょう。子どもだけでなく、親や家族、親戚までも心待ちにしていたのではないでしょうか。子ども自身も、学校への期待に胸を膨らませて、どんな場所なのか、どんなことをするのか、どんな人がいるのか(4月には、私を園長先生と呼ぶ子も多いです(笑))、学校でやる勉強というのはどうするのか、新しい友達ができるだろうか、毎日学校にちゃんと行って帰ってこられるだろうか…と、子どもながらに考えていたことでしょう。そんな子どもの楽しみを取り戻さなければ先には進めないのです。

授業は、それからです。学校においてもラポールが築かれていなければ、授業がスムーズに行えないことは教員であればだれでも分かっています。子どもが安心して過ごせて、学校が楽しいと思え、先生や友達と話ができる状態にすることなし、授業は成り立ちません。

密集する教室。分散登校が終わって全員登校が始まりました

密集する教室。分散登校が終わって全員登校が始まりましたそれは、小学校1年生に限った話ではなく、2年生以上でも、中学生でも、高校生でも、大学生でも、保育園でも、幼稚園でも…描いていた場所や学び、目標などは、新たな希望として楽しみだったのです。また、その子ども達に関わる教職員も、保護者も地域の方々にとっても楽しみだったのです。その楽しみを奪ったわけですから、まず、取り返さなければならないのではないでしょうか。

それが、具体的にどんなことなのかは、当事者に聞かなければ分かりません。当事者が子どもであれば、大人が勝手に想像して決めつけたり、計画を立てて従わせたりしてはなりません。子どもからきちんと意見を聞いたり、様子を丁寧に見たりして、一緒に考えていくことです。コロナ禍による緊急事態は大人にも予測困難であり、何が正しいのか分からないのですから、子どもと大人がコミュニケーションをとりながら、一緒に解決策を考えていくというあり方に変えていかなければなりません。

それにもかかわらず、大人が一方的に決めたことで、子どもの楽しみを取り戻すことなく、大人のために我慢させられてきた子ども達を、もっと苦しめようとしています。その先駆けとして、学校再開後、全国の学校の教職員が悲鳴を上げ始めました。文部科学省や各自治体の教育委員会は、好事例ばかりを取り上げて拡げていこうとするだけでなく、学校現場の実態をしっかり見て、かけ離れたことを言わないようにしないと、本当に大変なことになります。

学習指導要領にしても授業時数にしても、増え続ける仕事にしても、大幅に削減する方針を出さなければ、多くの教職員が倒れ、辞めていくのではないかと心配しています。新たに教職を目指している人のためにもビルド&ビルドの働き方を止めて、ゆとりをもって働ける状況をつくっていかなければなりません。

学校再開からわずか2週間。どうしてそんなに焦っているのでしょうか。授業の遅れを取り戻さなければならないという強迫、学びの保障を優先しなければならないという煽り、学校現場を、そして当事者である子どもを置き去りにした圧力が、学校現場をまた壊そうとしているようで心配です。文部科学省も教育委員会も学校現場もスクラップ&ビルドでなければ学校の新しい生活をつくっていくことはできません。学校現場の声に耳を傾け、まず、今学校で起こっていることを知って、考えて、動いてください。このままでは、子どもは益々やる気をなくし、委縮してしまいます。

学校現場からの声、声、声…全国から寄せられている声を紹介します。

「自分の勤務校は、夏休みが2週間短縮です。8月7日が1学期の終業式、8日から夏休みです。今も一日7時間授業を実施し、その7時間目を確保するために、朝の読書カット、昼休みも10分短縮、1コマの授業も50分を45分にして……。生徒も教員も完全に疲弊しています。今本当に大切なことは、子どもたちが『学校って楽しい』『授業・勉強が楽しい』『先生が大好き』と思えるようにしてあげること

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください