想像の範囲が自分とその周囲にしか届かない視野の狭さ

2020年07月06日

感染者が減ったという感じはあまりしないが、コロナ禍第一波は半ば「強制終了」という形で、日常生活が徐々に戻ってきている。だが、私は、この間けっこう忙しかった。まず、自分の会社の業務をなるべくリモートワークにするのと、国や都からの給付金をもらうための事務、知り合いの感染者のサポートなど走り回っていた。「家で踊ろう!」なんて言葉もあったが、踊っている暇はほとんどなかったのである。

リモートワーク化はかなり進み、通常やっている個別指導はほぼzoomかskypeになった。講演もzoomで問題なく行えたし、この間は何と句会までzoom開催した。いつもは、飲み屋でワイン片手にわいわい行うのだが、各自が自宅で飲み物を用意しつつ、PCの前で発言する。リラックスしすぎたのか、メンバーの中には途中でスリープモードに入った人までいた。

発言の配慮も問題ない。若者達の間では、発言者以外はマイクをミュートモードにする、というzoomマナーが出来つつあるらしい。講演でも、そのようにしていたのだが、俳句は「座の文学」なので、そんなこととでは、活発な議論にならない。だからミュートはしない。雑音も入ったが、それもご愛嬌。進行役がうまく仕切ってくれた。ただ、二時間を過ぎるあたりから、集中力が途切れそうになったが、これは長時間の対面でも同じことだ。

そういえば、メディア史の教えるところでは、電話の発明時も最初に想定された用途は「授業」「情報」「放送」などの比較的「まじめな」ものだったが、「おしゃべり」など娯楽的な用途になってから、急速に広がったという。同じ法則が働くとしたなら、会議アプリを使ったリモート化も定着したのかもしれない。句会のメンバーは比較的高齢だが、適当な手助けさえあれば、十分使いこなせる。

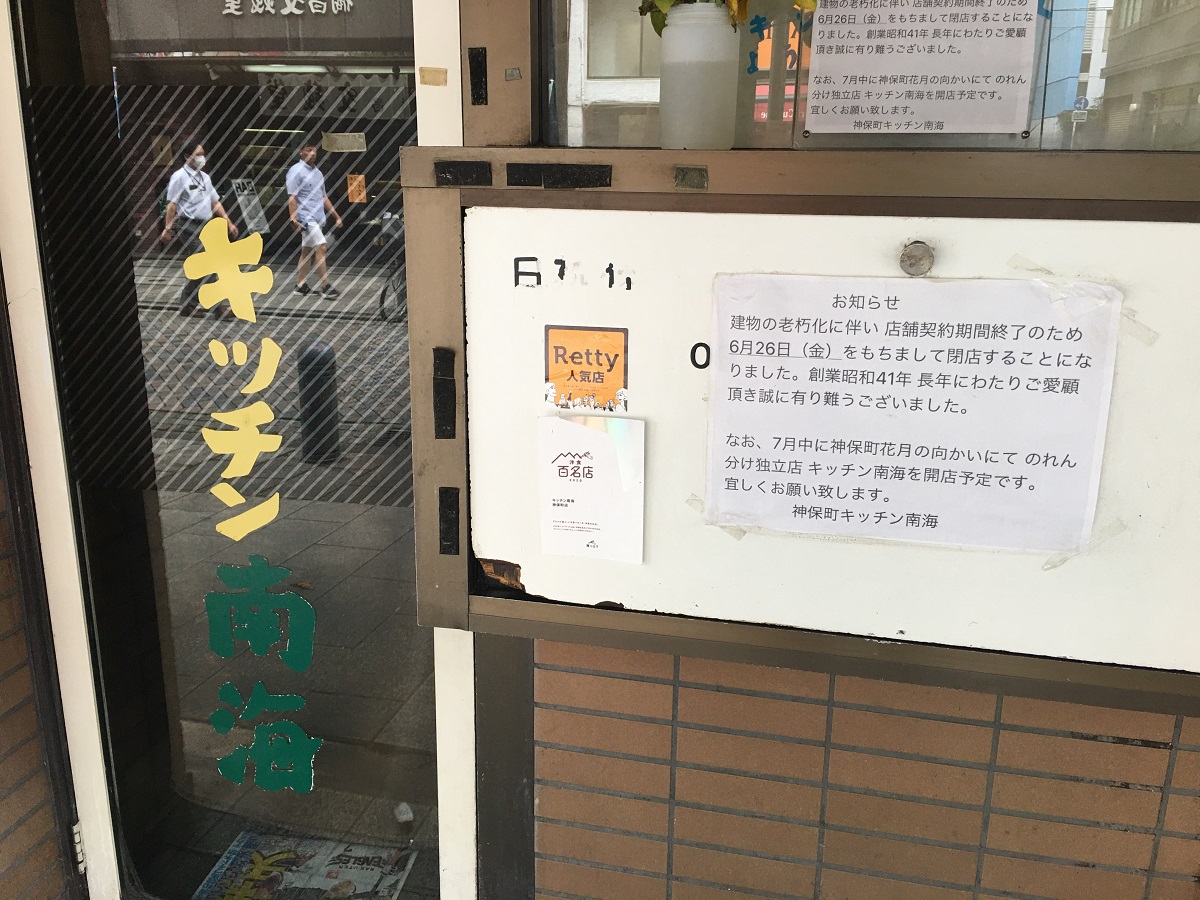

閉店した神保町の老舗レストラン

閉店した神保町の老舗レストラン逆に、コロナ禍の飲食店などへのインパクトは凄まじかった。私の事務所は神田神保町にあるのだが、数十年も営業していた老舗がいくつも閉店した。もちろん学生街なので、老舗と言ってもミシュランに掲載されるような「名店」ではないが、それでもなくなると街がすっかり様変わりする。

さらに問題なのは、オンライン会議が普及してくると、実際に集まる場所への需要がなくなることだ。私の会社でも、会議室・セミナー室を知り合いの団体に又貸していたのだが、ほとんどがzoom開催に切り替えたので、今年は「場所貸し」の利益が発生しない。「家賃補助」という施策もあるらしいが、そもそも場所への需要がなくなったら、「家賃補助」されても一時的だろう。以前から少子化などで、家賃の長期低落傾向は言われていたので、これをきっかけにして一気に下落が進むはずだ。不動産屋に聞くと、オフィスに集まって作業する必要が減ったので、大きな事務所からより小さな事務所に借り換えをするところも出てきているとか。これからさらに影響が大きくなるに違いない。

政府や地方自治体も、こういう事態を心配してか「持続化給付金」とか「感染防止協力金」とか「定額給付金」とか、矢継ぎ早に救済策を提出している。私も申請して、すでに一部は入って来た。ただ、「定額給付金」は別として、これらの申請を出すのも、けっしてやさしいことではない

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください