警鐘相次ぐ「マスクとスポーツ」

2020年07月07日

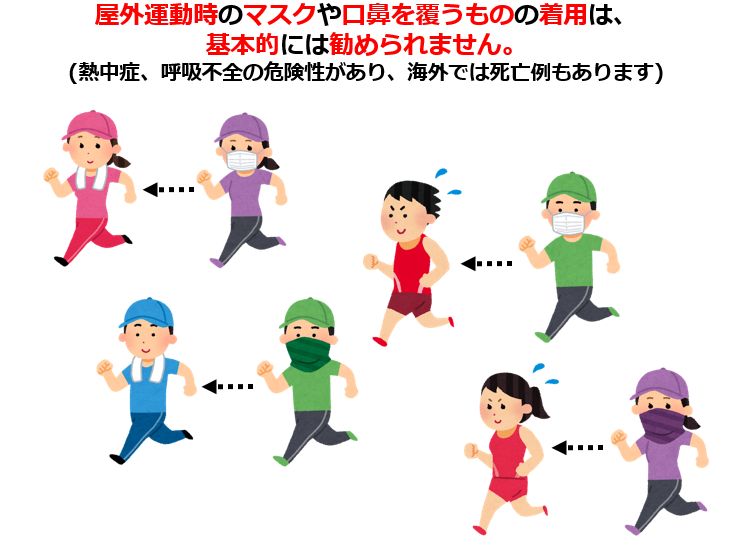

2020年6月16日、世界保健機関(WHO)は、運動時にはマスク着用をすべきではないと提言した。また、6月15日には日本感染症学会と日本環境感染学会の一般市民向けの合同提言の中で、「ジョギングする場合にはマスクは必ずしも必要ではありません」と述べている。さらには、本原稿執筆時点で発表準備中の、筆者も関わる日本臨床スポーツ医学会と日本臨床運動療法学会の共同声明の中にも、「屋外運動時のマスクや口鼻を覆うものの着用は、基本的には推奨しない(図1)」との内容が含まれている。すなわち、運動時(特に屋外)のマスクなどの着用に対し、医療・医学会より警鐘を鳴らす動きが相次いでいる。

図1(石井教授提供)

図1(石井教授提供)なぜ、このような事態が生じたのか?屋外での運動(特にジョギング・ランニング)に対して、人々に広がった誤解を時系列的に解説していく。

屋外は感染リスクが低いのにジョギングを控える?

筆者はいち早く研究の動向を知り得るために、アメリカの新聞をWEB購読している。新型コロナウイルス(新型コロナ)が米国でも感染拡大し始めた3月、フィットネスジムでクラスターが発生してジムが閉鎖され、多くの人々が屋外でのランニングを中心とした運動に移行していることが現地の新聞で報道されていた。ソーシャルディスタンスが保たれていれば安全に実施でき、低所得層など社会的弱者にも公平に提供できる「パンデミックに最適なスポーツ」としてジョギングが紹介されていた。

新型コロナは飛沫(ひまつ)感染と接触感染により感染し、空気感染の可能性は極めて低い。ただし、気流もわずかな密閉空間で、湿度が高い条件ではエアロゾル(非常に小さい粒子)感染の可能性がある。

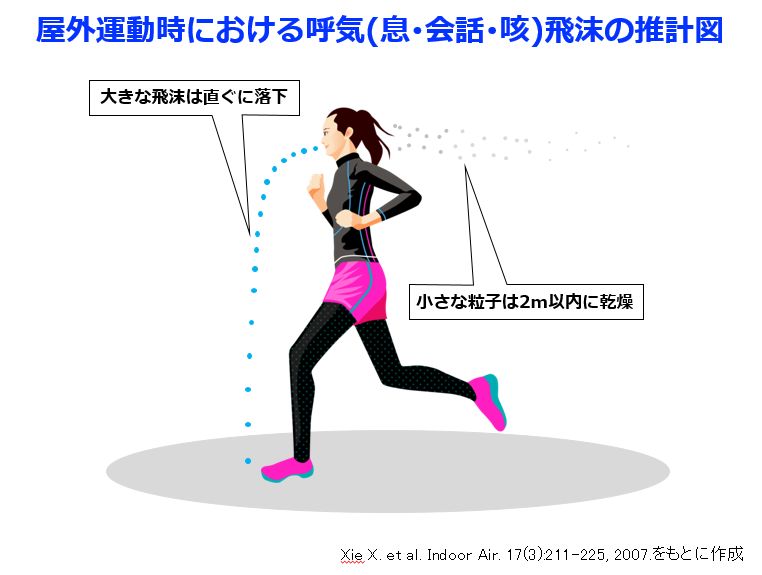

通常の呼吸による飛沫は、極めて短時間に乾燥する。咳(せき)相当であっても2メートル前後に落下あるいは乾燥し、感染性が失われる。屋外では気流の影響によりウイルスは薄まり、乾燥も促されることから、感染リスクがさらに低下するとの情報は多数見受けられた(台湾は室内1.5メートル、屋外1メートルのソーシャルディスタンスとしている)。したがって、屋外でも2メートルのソーシャルディスタンスで飛沫感染リスクより守れるものと判断される(図2)。

図2(石井教授提供)

図2(石井教授提供)日本では3月下旬に外出自粛要請が出されたが、東京都の担当者が、「とにかく家にいることが基本です」と答え、ジョギングなど屋外での運動を「控えてほしいこと」と述べているニュースを筆者は目にした。「パンデミックに最適なスポーツ」が、別な解釈でアナウンスされるなど、コロナ禍での屋外での運動に対する誤解は早期に生じていた。

実際には日本においても、屋外でのジョギングは不要不急の外出に含まれておらず、厚生労働省の新型コロナ感染症対策専門家会議もジョギングを感染のリスクが低い活動と示していた。しかしながら、日本ではコロナ禍での運動方法についての説明がなされていなかったので、筆者は東北大学の永富良一教授、近畿大学の谷本道哉准教授とともに作成した動画の中で、屋外での運動を担当した。YouTube上(https://www.youtube.com/watch?v=npyAofi_xT4)で4月初旬に配信すると共に、その動画はNHKニュースでも取り上げられた。

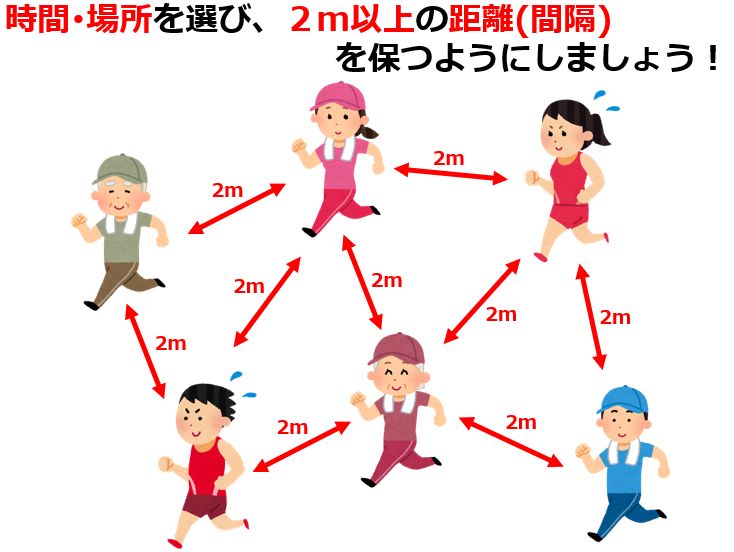

・人が集まらない時間・場所でする

・他人とは1.8〜2m以上の距離を保つ

図3(石井教授提供)

図3(石井教授提供)・できるだけ1人で実施する

図4(石井教授提供)

図4(石井教授提供)このような内容であり、コロナ禍での運動方法に困っていた方々を中心に歓迎された。

一方で、「人々が外出自粛をしている時に、屋外での運動を促すとは何事か!」「息がかかっただけで感染するのに頭がおかしいんじゃないか!」など、攻撃的なコメントをテレビ局や掲載されたSNSによこす人もいた。(実際には、エアロゾル感染の可能性を指摘した研究者ですら、屋外ではウイルスは速やかに感染性が失われるため、パニックになるようなことではないと述べている)。

東京大学ほかの研究グループが1月から6月初旬までにツイッターに投稿された新型コロナ関連の約2億件の投稿内容を分析したところ、この時期は「厭」(えん)や「怖」(ふ)といった負の感情が非常に高い状態が続いていたことが報告されている。目に見えないウイルスの存在に対する恐れから、不寛容な世の中になってきていることを痛感した出来事であった。

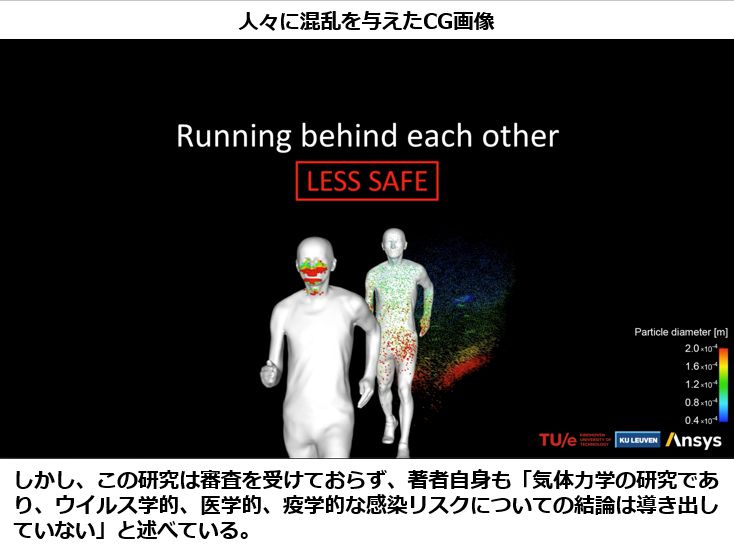

上記動画を撮影した同じ日、ベルギー・オランダの研究者がコンピューターシミュレーションにより実施したというコンピューターグラフィック(CG)画像が、SNSを中心にインターネットを通じて世界中に拡散された。その画像は、あたかもランニングをしている前方の人物の飛沫が、後方の人物に流れるような図や動画であった(図5)。

図5(石井教授提供)

図5(石井教授提供)

蒸気機関車の吐き出す煙を定点観察すれば理解できるが、機関車は前方に移動するものの、煙自体は吐き出されたその場で留まって拡散しているのであり、後ろに流れているわけではない。このシミュレーション画像も、前方のランナーが吐き出した飛沫の中に、後方のランナーが移動してくるというのが本来であるのに、その動画はランナーが飛沫をまき散らしているかのように思わせるものであった。また、その距離はウォーキングで5メートル、ランニングで10メートル、サイクリングでは20メートルにも及ぶと記されていた。

海外では、すぐにこの研究の問題点が指摘された。重要と思われる部分を以下に要約する。

①研究は査読(審査)経て公開されるものであるのに、著者らはその過程を踏まずネット上に学術論文ではない形で公開した。

②方法や結果の記載が不十分であり、実施したコンピューターシミュレーションがどのように導き出されたかが不明である。しかし、自分たちの発見については詳述している。

③研究グループにウイルス学研究者、疫学研究者などの医学研究者を含んでおらず、著者自身が、「気体力学の研究であり、ウイルス学的、医学的、疫学的な感染リスクについての結論は導き出していない」と述べている。

この研究に対し、疫学者のハーバード大学のウィリアム・ハナージ准教授は、「この情報はウイルスのように拡散し有害であり、私の血を沸騰させる」と怒りをあらわにしている。

筆者は、この研究は人々に疑心暗鬼を生じさせ、不要ないさかいを生んでしまうと危惧する旨を自身のフェイスブックに4月15日に投稿しているが、同様の思いをシドニー大学のエマニュエル・スタマタキス教授も抱いており、インターネット上の学術情報サイトに以下のようなコメントを残している。

「この研究に社会へのアドバイスや行動変容をさせる根拠はない。不確かなシミュレーションで、ライフスタイルへのアドバイスをするのは無責任だ。このアドバイスに従うと一部の都市では運動がほぼ不可能となり、人々の外出を妨げてしまうことは間違いない。また、この情報を信じる人が出てくる危険性がある。それは、他人に対し『配慮が無い!』と思ってしまうことを生み、人々の間に対立と摩擦を生じさせる」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください