ALPS処理は有効なのか、発表データは正しいのか、様々な疑念が生じやすい「水」

2020年07月08日

原子力災害から福島の復興において、最大の難関は、福島第一原子力発電所の廃炉にある。

2017年7月には、3号機の格納容器内部の映像が公開され、燃料デブリ(溶融核燃料)の一部とみられる塊が確認された。廃炉の最終工程が燃料取り出しだとすると、直近の課題は増え続ける「汚染水」をどのように処理するかという問題である。

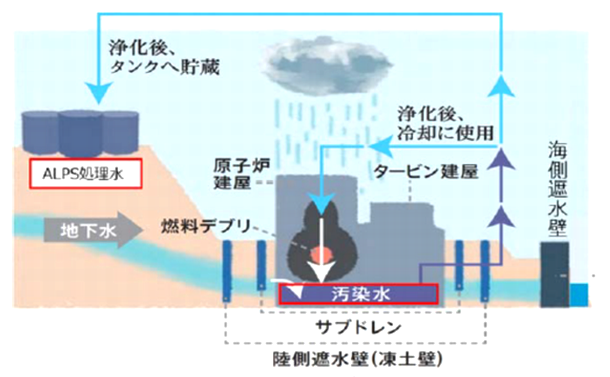

一般に「汚染水」と呼ばれているものは、性質の異なる2種類の水を指す。

一つは原子炉に流入する前に井戸(サブドレン)でくみ上げられた地下水である。これは放射性物質に触れる前の水であり、検査により基準値以下であれば現在でも海洋放出されている。

もう一つは原子炉の冷却に使われた後の水であり、これは汚染物質に直接触れるため高濃度に汚染されてしまう。

汚染水発生のメカニズムとALPS処理水*(出典:多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書(2020/2/10)p.10より)

汚染水発生のメカニズムとALPS処理水*(出典:多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書(2020/2/10)p.10より)この冷却で汚染された水は、ALPSという装置でセシウムやストロンチウムなどの核種を除去する処理をしたうえでタンクに貯蔵されている。しかし、この処理の過程では、水と構造が似ているトリチウムという核種は除去できない。

原発建屋に入る前にくみ上げられた地下水も、原子炉冷却で核物質に触れ汚染された後に除去処理された水も、一般に「汚染水」として認識されることがあるが、注意が必要である。処理された水もトリチウムが残存する以上は「汚染水」と呼ぶべきだという主張もあるが、筆者が委員として参加した経産省資源エネルギー庁の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」では、処理前のものを「汚染水」、処理後のものを「ALPS処理水」または「トリチウム水」と定義している。

現在、東京電力福島第一原発の廃炉過程において、この処理水を貯めるタンクが増え続けている。

このような状況に対し、「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」は最終報告書を公表した(2020年2月10日)。これによると、処理水の量は、2019年10月31日時点で合計約117万m³となっており、トリチウムの量、濃度はそれぞれ、約856兆ベクレル(Bq)、平均約73万Bq/Lとなっている。

ALPS処理水等を保管するタンクは、2020年末までに約137万m³までの増設を行う計画であるが、東京電力の説明では2022年夏頃にはタンクが満杯になる見通しであり、現行計画以上のタンク増設の余地は限定的であるとされている。

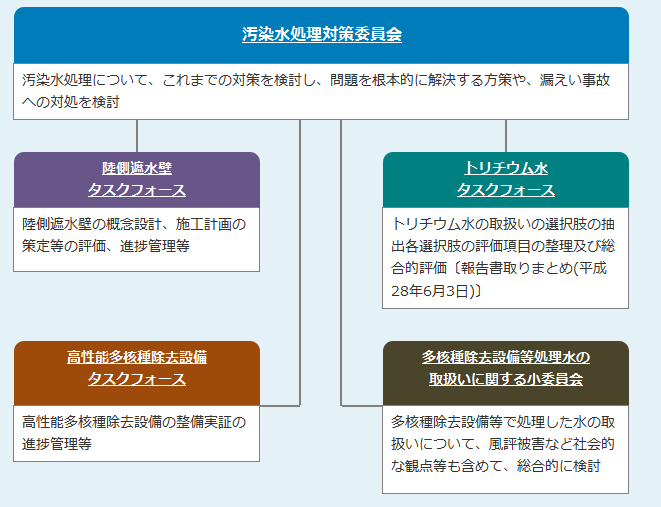

小委員会に先立って処分方法を検討した経産省の作業部会「トリチウム水タスクフォース」(2013年12月-2016年6月)では、地層注入、水素放出、地下埋設、水蒸気放出、海洋放出の5つの処分方法が検討され、その後に設置された「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」(2016年11月-2020年2月)において、それぞれの方法について処分を行った場合の社会的影響(風評被害や経済的損失など)を検討してきた。(経済産業省「福島第一原子力発電所における汚染水対策」参照)

出典:経済産業省「福島第一原子力発電所における汚染水対策」

出典:経済産業省「福島第一原子力発電所における汚染水対策」小委員会の結論は「地層注入、水素放出、地下埋設については、規制的、技術的、時間的な観点から現実的な選択肢としては課題が多く、技術的には、実績のある水蒸気放出及び海洋放出が現実的な選択肢である」というものである。

ただし、次のような留意点を指摘している。

社会的な影響は心理的な消費行動等によるところが大きいことから、社会的な影響の観点で処分方法の優劣を比較することは難しいと考えられる。しかしながら、特段の対策を行わない場合には、これまでの説明・公聴会や海外の反応をみれば、海洋放出について、社会的影響は特に大きくなると考えられ、また、同じく環境に放出する水蒸気放出を選択した場合にも相応の懸念が生じると予測されるため、社会的影響は生じると考えられる。

つまり、海洋放出と水蒸気放出は、社会的影響は大きいものの、現実的な対応として「5つの処分方法」の中から選択肢を選ぶとしたら、日本国内やスリーマイルで過去実績のある2つの処分方法を選択せざるを得ない、という結論であったと私は考えている。

トリチウム水タスクフォースが処分方法を検討した2013年当時、増加する汚染水と貯蔵するタンクの増設が追い付かず、緊急を要していた。米国で実績のあるモルタル固化を含む陸上保管には事故後除染された敷地が少ないという問題があり、タンクの大型化は当時完成したタンクを船で搬入し設置する方法をとっていたため、検討できない状況であったと考えられる。そのため処分方法にはこれらが含まれず、タスクフォースは地層注入、水素放出、地下埋設、水蒸気放出、海洋放出という5つの方法に評価対象を絞った。

その後、凍土壁、遮水壁やくみ上げ井戸による原子炉内への地下水の流入が抑えられたため、当初の緊急性は薄れていった。2016年から始まった小委員会内では、陸上保管の継続と敷地の確保(拡張)、タンクの増設、タンクの大型化、トリチウム分離技術の検討なども行われることとなったが、先ほどの用語を繰り返すと、「規制的、技術的、時間的な観点から現実的な選択肢としては課題が多」いという説明であった。

また、そもそも小委員会の目的がトリチウム水タスクフォースで定めた5つの処分方法がなされた場合の社会的影響を比較分析することであり、タスクフォースの結論を超えて新たな方法を探ることではないということであった。

限定された5つの処分方法から現実的な解を決めるとすれば、日本国内で過去実績がある海洋放出が最も技術的なリスクも少なく費用的にも最小になるという結論は、委員会の初回から想定できた。

海洋に放出するとなれば、海は世界と繋がっており、諸外国の反応や漁業、観光など様々な産業への影響も考えると社会的な影響は最も大きい。委員会の主目的とは異なるものの、陸上保管も含む他の方法も検討対象としたことは、委員長や事務局の誠意だったと思う。しかし結論は、トリチウム水タスクフォースの定めた5つの処分方法から2つを選ぶということになったのである。

水蒸気放出は、アメリカのスリーマイル島原発事故(1979年)の廃炉の際に、処分量は異なるが、事故炉で放射性物質を含む水蒸気の放出が行われた前例があることや、通常炉でも、放出管理の基準値の設定はないものの、換気を行う際に管理された形で、放射性物質を含んだ水蒸気の放出を行っていることを挙げている。

注意点としては、①液体放射性廃棄物の処分を目的とし、液体の状態から気体の状態に蒸発させ、水蒸気放出を行った例は国内にはないこと、②水蒸気放出では、ALPS処理水に含まれるいくつかの核種は放出されず乾固して残ることが予想され、環境に放出する核種を減らせるが、残渣(ざんさ)が放射性廃棄物となり残ること、を指摘している。

一方、海洋放出は、「通常運転中」の国内外の原子力施設において、トリチウムを含む液体放射性廃棄物が冷却用の海水等により希釈され、海洋等へ放出されており、これまでの通常炉で行われてきているという実績や放出設備の取扱いの容易さ、モニタリングのあり方も含めて、水蒸気放出に比べると、確実に実施できると報告書には記載されている。

注意点としては、排水量とトリチウム放出量の量的な関係は、福島第一原発の事故前と同等にはならないと指摘している。つまり、今回の放出量は、前述した現在貯蔵されているタンク内のトリチウムの量、約856兆ベクレル(Bq)から考えると事故前よりも相当大きくなる。事故前の福島第一原発のトリチウムの排出量は年間2.2兆ベクレルであったことから、856兆ベクレルという総量を処分するには同じ総量だと389年かかることになってしまうのである。

これら2つの処分方法をとった場合の、風評被害対策の方向性について、報告書では、「水蒸気放出及び海洋放出のいずれも基準を満たした形で安全に実施可能であるが、ALPS処理水を処分した場合に全ての人々の不安が払しょくされていない状況下では、ALPS処理水の処分により、現在も続いている既存の風評への影響が上乗せされると考えられる。このため、処分を行う際には、福島県及び近隣県の産業が、安心して事業を継続することができるよう、風評被害を生じさせないという決意の下に、徹底的に風評被害への対策を講じるべきである」としている。

具体的な対策については、処分方法、処分時期、処分期間が定まった後、予算等と相談の上で政府が責任を持って決定するというものであるため、現段階で「新たな」対策を提示することはしていない。

現行の風評対策の延長や追加的措置は想定できるが、実際に処分された場合、その前の国民的議論の広がりや方向性、諸外国の反応によっては、対策の内容は大きく変わる可能性もある。この点も現地の関係者や自治体の大きな不安点となっているのではないかと思われる。

トリチウム水に関する報告書が説明された福島県漁連の組合長会議。国が5案を説明し、県漁連は反発した=2016年5月31日、いわき市中央台

トリチウム水に関する報告書が説明された福島県漁連の組合長会議。国が5案を説明し、県漁連は反発した=2016年5月31日、いわき市中央台 2020年2月の報告を受け、現在、経済産業省による「多核種除去設備等処理水の取扱いに係る関係者の御意見を伺う場」が開催されている。2020年4月6日に第1回、4月13日に第2回、5月11日に第3回、6月30日に第4回と現在4回開催され、農林水産業、自治体、商工観光、食品流通の代表者から、事前に説明を行ったうえで意見を聞いている状況である。

また、この間、6月29日時点で福島県内59市町村議会のうち19市町村議会が3月、6月の定例会で処分方針に関する意見書や決議を可決するなど、地元の動きも盛んになってきている。賛成や明確な意思表示がないものもあるが、多くは反対や懸念、更なる対策の検討などを付言するものである。

内容は大きく4点を含んでいる。①水蒸気・海洋放出への反対意見、②2つの処分方法の見直し、③処分した際の政府の対策への懸念と風評対策の実効性への不安、④処分時期・方法を決定する過程における合意形成のあり方に関するものである。

①②は、今回の報告書にある海洋放出、水蒸気放出という処分方法そのものへの反対意見の表明である。現行行われているタンクによる処理水の保管に関して、敷地を増設、あるいは新たに確保して継続すべきというものである。

③は処分した際の具体的な補償や風評対策の内容が示されていないこと、その規模や実効性が担保されていないと感じていることの表れだと思われる。現状の風評対策でも、一部の農産物では、いまだに価格が戻っていない。また、風評被害を超えて市場評価自体が低下し、業務用途への転換や取引順位の低下、ブランド価値の低下が固定化しているものもある。消費者庁の風評調査結果をみても、減少しつつあるものの福島への忌避感を示す人が一定程度存在し続けている中で、更なる負荷に対処することは避けたいと考えるのは当然である。

④は意見を聞く場の開催が、コロナ禍で実施されていることに起因する。トリチウム水の処理に関する情報や処分方法に対する賛否が分かれている理由、それぞれの置かれた立場など、国民的議論に繋がりづらい状況にあることから、処分を決定する国・東電と現地・関係者・国民の間で合意が形成されたと感じることが難しいのではという意見である。

JR福島駅前の会場前で海洋放出反対を訴える市民団体のメンバーら=2020年4月6日、福島市太田町

JR福島駅前の会場前で海洋放出反対を訴える市民団体のメンバーら=2020年4月6日、福島市太田町実施主体としては新型コロナウイルスの広がりを想定していなかったため、苦労されている状況であるとは思うが、4、5月に行われた意見聴取に関して、現にメディア等での扱いも小さく、トリチウム水に関する、あるいは処分方法に関する基本的な理解すら進んでいないのではないか。

国民にトリチウム水処理に関する情報が共有されていない中で、あたかもタイムリミット(小委員会の報告では期限を定めていない)が来たかのように処分方法や時期が決定されてしまうのではないかという不安があるのではないか。

一部で議論を尽くしたとしても、何らかの決定がなされた際に「知らない間に勝手に決まってしまった」「私はこんなこと聞いていない」、あるいは決定後に「私は反対だった(賛成だった)」と感じる人々が大勢出てきてしまうことは、合意形成とは程遠い状況になってしまう。

もう一つは、意見を聞く場はあくまで組織代表者の意見が中心であり、次世代の子ども達や若い世代、後継世代の意見などが、現状ではなかなか反映されにくい状況にある。2020年7月15日までパブリックコメントを募集しているが、その前提となる今回の小委員会の報告内容自体を国民にわかりやすく説明することが困難な状況にある。

第1は、今回処分を検討されているものが、通常炉と異なり事故炉から排出された汚染水を処理したトリチウム水であるという問題である。

細野豪志氏

細野豪志氏たしかに、通常運転をしている原子炉からトリチウム水は排出されており、世界を見ると日本と比べ膨大な排出量の国も存在する。それ自体を問題視する意見もあるが、これまでも排出していたのだから、今回も同じことをするだけという考え方はあり得るだろう。

ただし、今回の処分の問題は、世界中で注目された福島第一原発の廃炉の過程で排出された汚染水をALPSで処理し、トリチウム以外の核種を取り除いたうえで放出するという2重3重に説明を要する「水」である。そのため、核燃料に触れた汚染水自体を放出するのではないか、ALPS処理で本当に他の核種を取り除けているのか、発表されたデータ自体に誤りがあるではないか等、様々な疑念が生じやすい「水」なのである。

トリチウム自体の科学的性質や国際基準の説明、処理方法自体の解説を丁寧に行い、国民的な理解が醸成されることが処分方法(あるいは貯蔵)を考える上での前提となるといえる。だが、これが出来ていないのである。

第2は、これに関連して現在タンクに溜まっているALPS処理水の2次処理の問題である。実は、現在のタンクにはALPS処理後であるが、トリチウム以外の核種が取り除けていない状態の「処理水」が保管されている。小委員会報告書には下記の注が付されている。

ALPSはトリチウム以外の62種類の放射性物質を告示濃度未満まで浄化する能力を有しているが、処理を開始した当初は、敷地境界における追加の被ばく線量を下げることを重視したことなどにより、タンクに保管されているALPS処理水*の約7割には、トリチウム以外の放射性物質が環境中へ放出する際の基準(告示濃度限度比総和1未満)を超えて含まれている。ALPS小委員会では、こうした十分に処理されていない水について、環境中に放出される場合には、希釈を行う前にトリチウム以外の放射性物質が告示濃度比総和1未満になるまで確実に浄化処理(2次処理)を行うことを前提に、ALPS処理水の取扱いについて検討を行った。したがって、本報告書の中のALPS処理水の表記については、特段の断りがない場合には、トリチウムを除き告示濃度比総和1未満のALPS処理水を「ALPS処理水」とし、十分処理されていない処理途中のALPS処理水を「ALPS処理水(告示比総和1以上)」とし、この二つ(ALPS処理水とALPS処理水(告示比総和1以上))を併せて指す場合は「ALPS処理水*」とすることとする。

報告書の当初案では、この「十分処理されていない処理途中のALPS処理水」を「ALPS処理水(告示比総和1以上)」ではなく「中途ALPS処理水」と表記していた。当然、処分の際には2次処理(再度十分な性能を有する状況のALPSを通す)を行い、トリチウム以外の核種は告示濃度比総和1 未満まで取り除くことになるわけだが、この過程を説明し、この処理を担当する東京電力の実効性の担保を多くの国民に「理解」して貰うことは、単純な話ではない。相当に「丁寧」な説明が必要になると思われる。

タンクが並ぶ東京電力福島第一原発=2017年2月

タンクが並ぶ東京電力福島第一原発=2017年2月第3は、トリチウム総量約856兆ベクレル(Bq)を放出するとなると、希釈して濃度を基準値以下に下げたとして、事故前の排出量以上の量を毎年放出し続けなければならない点である。

東京電力の試算によると、2025年に放出を開始した場合、年間22兆ベクレルずつだと2053年まで処分期間を要する。同様に、50兆ベクレルは2041年、100兆ベクレルだと2033年となる。廃炉までのロードマップが30-40年を想定しており、廃炉と共に放出を完了する場合でも、年間22兆ベクレルのトリチウムを毎年放出しなければならない(事故前の福島第一原発の年間放出量は2.2兆ベクレル)。事故前の10倍の量を30~40年流すということである。

つまり、例えば海洋放出をする場合、トリチウム水の処分は数十年に渡り継続するため、漁業者は1、2年の我慢では済まず、長期間にわたりこの問題に向き合わなければならない。風評問題を含む様々な課題に対処しなければならなくなるのである。

2020年2月25日のコモンカスベの出荷制限指示解除により、福島県海域における水産物の出荷制限指示は全て解除された。福島県漁業は本格操業に向けて動き出している最中であり、なぜいまなのかという声があがっている。

なかには、事故直後に出荷制限が続いていた間に処分をしてしまっていた方が、影響が小さかったのではないかという意見もある。そのくらい今回の処分に関するタイミングは現地を困惑させている。

その背景には過去の苦い思いがある。2017年7月に、東京電力の当時の新会長から、トリチウムが残存した処理水の海洋放出を決めたかのような発言があり、その後、謝罪・撤回をし、話題となった。

この時点で既に放出されていた井戸(サブドレン)の水は、くみ上げた地下水であり、放射性物質に触れる前の水である。当時発言のあったトリチウム水は、現在議論されている原子炉内部の冷却に使用されたいわゆる汚染水を処理したものであり、これまで海洋放出してきた地下水とは大きく異なる。

福島県漁連は、東京電力福島第一原発の汚染水低減策として、建屋周辺の井戸(サブドレン)などからくみ上げた地下水を浄化した上で海に放出する計画に関して、2015年度から容認してきた経緯がある。しかし、これは安定的に廃炉作業進めるためにやむなく県漁連が了承したものであったが、当時の海洋放出に関する報道に際して、福島県の漁業者の方に批判が殺到したという事実があった。

それは、海には境がなく、かつ公共のものであり、なぜ福島県の漁業者が勝手に承認をするのか、何の権限があるのかという海洋放出反対の方々の声であった。無作為であったにせよ、事故当事者の東電や政策決定者の国ではなく、被害地域である福島県の漁業者に海洋放出の責任が転嫁され、地元は翻弄されたのであった。

震災から9年が経過した福島県漁業は、本格操業に向けて努力している段階であり、「トリチウム水」の海洋放出には反対の意向を伝えている。現在議論されている海洋放出には国内外からの風評も含めた批判が予想される。

漁業者に海洋放出を容認するように説得する戦略では、漁業者が受け入れたから海洋放出したかのような印象操作がなされ、批判の矛先が地元に向かうことになる。地域の漁業者や、漁業関係者にとってもこの点は慎重にならざるを得ない。責任の主体は国と東電であることを改めて明確にしておく必要がある。

廃炉を進めることと復興を妨げることが同時に行われてはならない。被害地の人々に震災・原発事故から10年経過した以降も苦痛と忍耐を与え続けることを前提とした政策になってはいけない。

これを避けるためには全国民、近隣諸国も含め、多数が納得して処分方法を受け入れることが出来るか、その合意形成の準備がなされているかが重要となる。この点を見極めなければならない。それが成立しないとしたら、また多くの人々が困難を抱えて取り残されてしまう。

経済産業省のHPには、現状で公開しうる限りの情報が掲載されており、小委員会の議論も包み隠さず公開している。2018年の公聴会においても厳しい意見も含め受け止めていたと私は思う。

小委員会の報告書は制約のある中で、問題点も留意点も提示した。賛成・反対関係なく、多くの方々にトリチウム処理の現状ついて、まずは知っていただきたいと考えている。例えば、資源エネルギー庁が示す解説はこちらのリンクなどがある。

政府は7月15日まで一般から意見を募集している。窓口はこちら。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください