ポストコロナを生きる③ 忘れていた「死の恐怖」を思い出した私達

2020年07月15日

ポストコロナの生き方について、「コロナ前は戻るべき場所ではない。新たな社会を創るために」、「『孤立社会』日本を襲ったコロナ危機。個人の孤立化を進めないために」の2回、論じてきた。最終回の今回はコロナ後の社会で何が大切になるかを考えてみたい。

コロナ危機のなか、テレワークをはじめとする、ある意味「苦肉の策」として選び取った「手法」が「新しい生活様式」として定着しつつある。

私の場合も、忙しかった日々は過去となり、ここ数カ月は自宅にこもり、やれネット会議だ、ネット講演会だ、さらにネット取材だと「新しい生活様式」に半ば強制的に移行させられている。「アナログ」な私には正直、違和感が絶えない日々である。

ネット会議が終わる。「退出」というボタンを押す。目の前の人はいなくなり、私はそのまま椅子に残される。そして、すぐに次のネット会議が始まる。

極めて効率化された会議システムによって、従来のダラダラした会議は短時間で終わるようになった。それはそれで、よかったかもしれない。だが、私はそこにどうしても窮屈さを感じてしまう。

そこにあるのは「オン」と「オフ」だけ。両者のあわい、「無駄」というか「遊び」が無いからだ。それに、会議終了後の「オフ」もなくなってしまった。これまでは、2時間の会議の後、3時間飲んでいるということもしばしばたっだ。一見「どうでもよい」と思われる時間が、私には重要だったと、今さらながら気づく。

ネットで取材を受ける。PCに映しだされる私は胸から上だけだ。取材の途中「僕が今ズボンをはいていないのをご存知ないでしょう」と冗談を言う。たとえ、それが事実だとしても、何ら支障はない。見えないところはないのと同じだ。

これまで、具体的、肉体的に人と出会ってきた私にとって、こうしたコミュニケーションに慣れるには、相当時間がかかると思う。いや、「慣れない」ということではない。このコミュニケーションに対する「疑念」が払しょくされないのだ。はたして僕は、画面に映し出される人と出会っているのか――。その確信が持てないでいる。

and4me/shutterstock.com

and4me/shutterstock.comホームレス支援の現場は「臭い」に満ちていた。長らくお風呂に入れなかった人、「しかぶっている人」(北九州の方言でおもらしを言う)もいた。酒の臭い、汗の臭いが重なり合って「野宿臭」となる。

道を行くと「野宿臭」がする。「いる。近くにおられる」と勘づき、捜すと暗闇にたたずむ人を発見する。ブルーシートのテント小屋の中で亡くなった人の場合、しばらく発見されなかったので腐敗が進む。腐乱した身体からは凄まじい臭いが放たれる。一度それを嗅ぐと、数カ月、いや数年、臭いは記憶となって残り続ける。そうやって私は人と出会い、その出会いに対する「責任」を自らに課してきた。

そんな私にとって、「臭いが無い」ということが、どうも出会った気になれない原因だと思われる。その結果、「出会った責任」という、伴走型支援において最も重要な原則が薄れてしまうのではないか。それが心配でならない。

人、それも臭い付きの人と出会いたい。だが、それはコロナ状況下では許されない。それでもなお、「どうやって出会うか」を模索し続けなければならない。「濃厚接触は過去、これからはネット」とはいかない。

そう。私や抱樸は、おいそれとは「新しい生活様式」にはいけないのだ!

ここまで書いてきたように、人はお金や物だけでは立ち上がれない。ステイホームの時代でも、生きる意味を与えてくれるのは、他者との出会い、それも臭うような出会いなのだと私は思う。これは、古くからある普遍的本質ではないか。

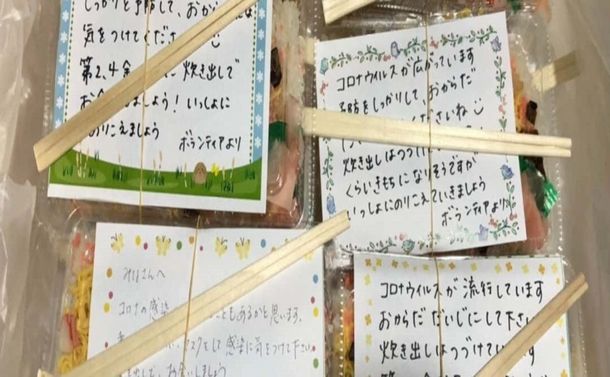

路上生活を強いられる人に、奥田さんらが毎週、配っている手作りのお弁当には、ひとつひとつ「コロナに気をつけてくださいね」と書かれた手紙が添えられている。

路上生活を強いられる人に、奥田さんらが毎週、配っている手作りのお弁当には、ひとつひとつ「コロナに気をつけてくださいね」と書かれた手紙が添えられている。新型コロナは、「不要不急の外出を控える」という「新しい社会道徳」も生み出した。高速道路や駅の掲示板には連日、この言葉が掲げられた。そして、私達はステイホームに専念した。「うつらない」以上に「うつさない」という他者性の重要さ故に、「いのちを守る」という少々大げさなスローガンも掲げられた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください