ニュース無料時代に有料デジタル版を成り立たせる戦略

2020年07月09日

Rawpixel.com/shutterstock

Rawpixel.com/shutterstock新型コロナウイルス対策のための政府の緊急事態宣言下、紙の新聞はみるみる薄くなった。通常30ページ台だった朝日新聞の朝刊は、24ページがあたりまえになり、20ページの日まであった。記者や印刷工場など新聞製作に関わる現場に在宅勤務の影響が及んだり、スポーツ試合などが中止になって記事ネタが減ったせいもあるが、おもには広告が減ったからであろう。

新聞とは広告メディアであるということを改めて思い知らされた。

高度成長下の1975年、日本の新聞業界は、広告の市場規模をテレビに抜かれて王座の地位を譲ったが、新聞広告はテレビと棲み分けて成長を続け、それに伴ってページ数も増えていった。当時の新聞記者が「自分たちは広告の裏に記事を書いている」と自嘲気味に語ったという逸話が残っている。独立の編集権のもと、ジャーナリズムを担っていると自負している記者から見れば、不快な冗談だったかもしれないが、案外本質を衝いていた。

「ニュースはウイルスと似た性格を持つ」と言ったら怒られるだろうか。

ウイルスは、単独では生きにくい。特に戦後、大量生産・大量販売の市場経済の発達と軌を一にして、ニュースは、新聞や民放テレビという広告メディアを宿主として生息してきた。例外として、国民の義務として視聴料を徴収できる公共放送NHKという宿主があった。国家の体制によっては、国営のメディアを宿主とする“窮屈な”ケースもある。

新聞社のつくるニュース(記事)の立場で考えると、紙面というフォーマットを持った紙の広告メディアが宿主だったのが、近年、新聞社自身のウェブサイトもあるものの、大半の記事をネットで無料で配信するニュースメディアが有力な宿主となりつつある。Yahoo!ニュースやスマートニュースはその代表例である。

スマホのニュースアプリのアイコン。新聞社など報道機関のデジタル版のほか、他媒体からの配信記事を集めるキュレーション型メディアが多い。ユーザーは大半の記事を無料で読める

スマホのニュースアプリのアイコン。新聞社など報道機関のデジタル版のほか、他媒体からの配信記事を集めるキュレーション型メディアが多い。ユーザーは大半の記事を無料で読めるニュースが広告メディア向きであるのは、常に新規性があり更新が頻繁で、アクセス数をかせげるからである。つまり、ニュースは、日々大量のアクセスを呼び込むネタである。それらのニュースメディアのニュースを、読者は主としてスマホで無料で見る。

では、人々はもはやニュースには金を払わないのだろうか。新聞は終わったのか。

そのことを考える前に、歴史を振り返ってみることとする。

タブレット端末で新聞のデジタル版を読む人(Hadrian/shutterstock)

タブレット端末で新聞のデジタル版を読む人(Hadrian/shutterstock) 新元号「令和」の決定を伝える新聞の号外の配布に殺到する人たち

新元号「令和」の決定を伝える新聞の号外の配布に殺到する人たち

新聞社の社史などの史料(筆者所蔵)

新聞社の社史などの史料(筆者所蔵)その源流は明治にある。1871年1月(旧暦明治3年12月)、日本での活版印刷による近代的な日刊新聞がはじめて発刊された。貿易にかかわる海外情報や物価情報を載せると宣言した横浜毎日新聞(今の毎日新聞とは無関係)である。

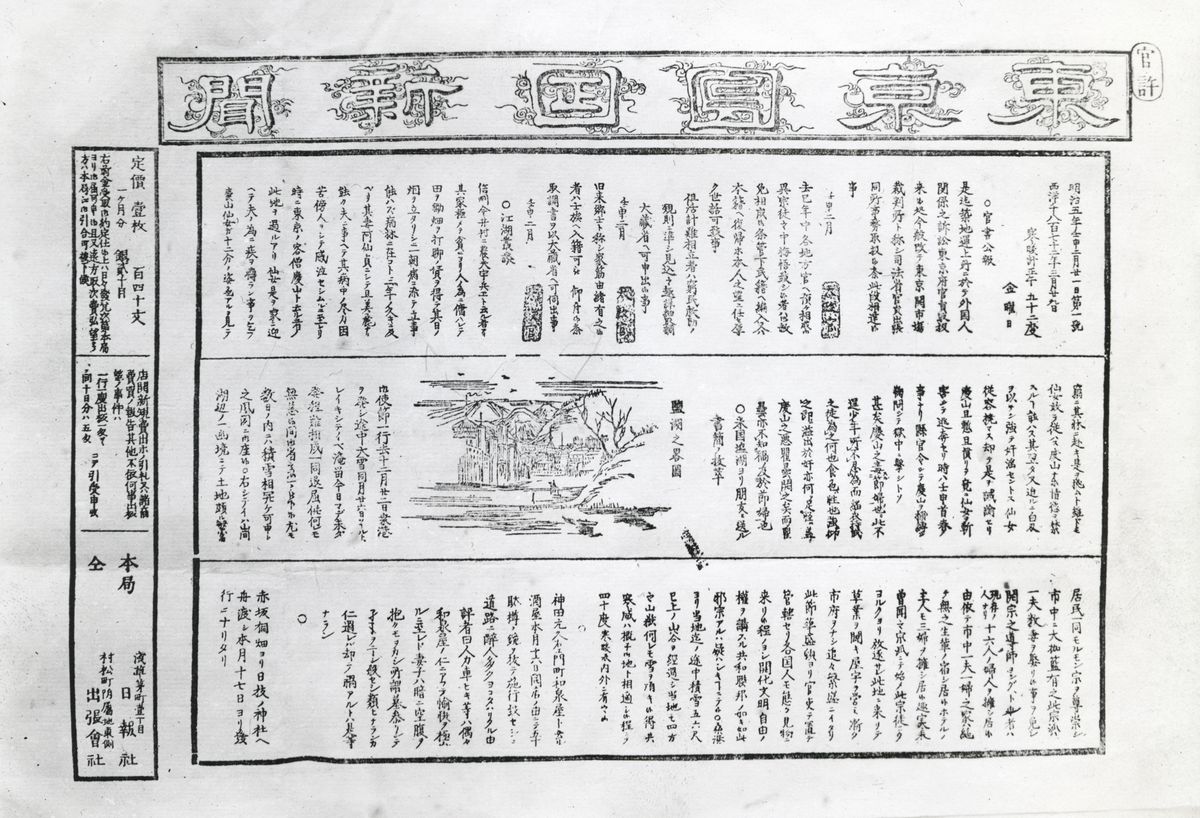

明治5年創刊の「東京日日新聞」の第1号。東京で最初に発行された日刊新聞で、 現在の毎日新聞 (東京) の前身にあたり、現存する日本最古の新聞だ

明治5年創刊の「東京日日新聞」の第1号。東京で最初に発行された日刊新聞で、 現在の毎日新聞 (東京) の前身にあたり、現存する日本最古の新聞だところが、明治中期以降になると、大新聞・小新聞を折衷した“抱き合わせ”型の新聞が成長するようになった。大新聞として出発した毎日、小新聞として始まった朝日が、二大紙として発行部数で他を引き離すようになったのである。戦後、読売がそれらに並び、やがて追い越していく。

朝毎読(ちょうまいよみ)三大紙を筆頭にした新聞は、市場経済の発展のもと、世界でも有数の普及率を達成し、強力な広告メディアとしての地位を築いた。実際、すでに発行部数の減少が続いている2013年の統計でも、世界のトップ10の中に日本の新聞が5紙(上位3位までと7位、10位)入っていた。このような、世界に冠たる新聞王国の実現という“できすぎた成功”が、皮肉なことに今日の新聞の苦境のもとになっている。

現代の新聞配達の風景

現代の新聞配達の風景 購読者に新聞を手渡す配達人

購読者に新聞を手渡す配達人長らく、新聞社のアウトプットの中心は、記事と広告を割り付けた「紙面」だった。それを各世帯(家庭)に販売店を通じて、宣伝チラシとともに届けていた。すなわち、折衷抱き合わせ新聞は、家庭内共同利用メディアとしての役割を担っていた。「一家に一紙」は一般的な慣習となった。

従来の宅配新聞は、メディア論に詳しい服部桂氏の言葉を借りれば、「家庭に安心を届けてきた」。多くの家庭では、必要な情報があるから新聞をとってきたわけではなく、新聞というものはとることになっているからとってきたのである。

家族それぞれの新聞との接触の濃淡はあっても、「最低限世の中の動きについていっている」という安心感が提供されてきたといえるのではないか。だが、もし家族のうちひとりも強い動機を持っていなければ、便利な個人メディアが登場したときには移ってしまうという、共同利用メディアの脆弱性が内包されていた。

現実には、インターネットの登場以前から、読者の新聞離れが進んでいたことも、明らかになっている。新聞を読んでいる個人(平日に15分以上読む人)は、1975年50%、1990年46%と、インターネット以前でもせいぜい半数だったのだ(NHKによる国民生活時間調査)。中には、「テレビ欄しか見ない」という人もいた。

このような実態にもかかわらず、一家に一紙の慣習は崩れず、部数は減少しなかったのである。いわば、知らぬ間にシロアリが食っていたようなものだ

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください