転換は“自動的にはやってこない”としても……

2020年07月31日

パンデミックとして猛威を振るう新型コロナウィルス感染症(COVID-19)拡大の影響で、今、学生の就職活動に何が起きているのか、そして今後、何が起きていくのかについて考えてみたい。

大きなテーマなので、当然、さまざまな視点や論点がありうる。ここでは、多種多様な論点をいたずらに“混線”させてしまわないため、いわば議論の整理のための補助線として、以下の点に留意しておきたい。

端的に言えば、現在の大学4年生(2021年卒)や3年生(2022年卒)の「就職活動」(就活に直接につながる「インターンシップ」を含む)に、いま何が起きているのかを探るといった<短期的視点>と、コロナ禍を経て、afterコロナの時代の学生たちの「教育から雇用へのトランジッション」には、今後、どのような変化が現れるのかを問うといった<中・長期点視点>とは、いったんは明確に切り分けて論じることが必要である。(ここでは、「就職」と「トランジッション」も、用語として意図的に使い分けているが、その点は3.で詳述する。)

もちろん、そうはいっても、いま現に起きている動きのなかに、中・長期的な未来への「芽」が息吹いているということは、十分にありうる。そうなのだが、しかし、コロナ禍という危機がいかに甚大なものであるとしても、私たちの「現在」は、過去からのさまざまな「経路依存」を引きずるかたちでしか存在しない。つまり、どんなに大きな危機に襲われたのだとしても、現在が、突然ゼロからスタートするということはない。

その意味で、2020年夏の私たちの現在には、確かに危機を触媒として「変化」を促そうとする力が強力に働いていると思われるが、同時に、危機を何とかやり過ごし、元に戻ろうとする力も存在し、作動している。両者は拮抗し、せめぎ合っているのである。

それゆえ、<短期的視点>で見れば、「変化を促す力」よりも、「元に戻る力」のほうが強く働くということも、実は十分にありうる。逆に、<短期的視点>では、「変化を促す力」のほうが圧倒的に強く見えたのに、<中・長期的視点>に立って振りかえってみると、実は「元に戻る力」の頑強さを思い知らされるといったことも、当然起こりうる。

現在の私たちは、コロナ禍に大きな衝撃を受け、精神的にも強く動揺させられている。そうであるがゆえに、ついつい現状のなかに、変化の「芽」を“過剰に”読み込んでしまいがちにもなるはずである。後から振りかえれば、それが、かなり“恣意的な”解釈であったことが判明することもありうるのである。要は、ここでの意図としては、<短期>と<中・長期>という複眼的な時間軸を設定することで、こうした点に対して十分に自覚的になることをねらいとしている。

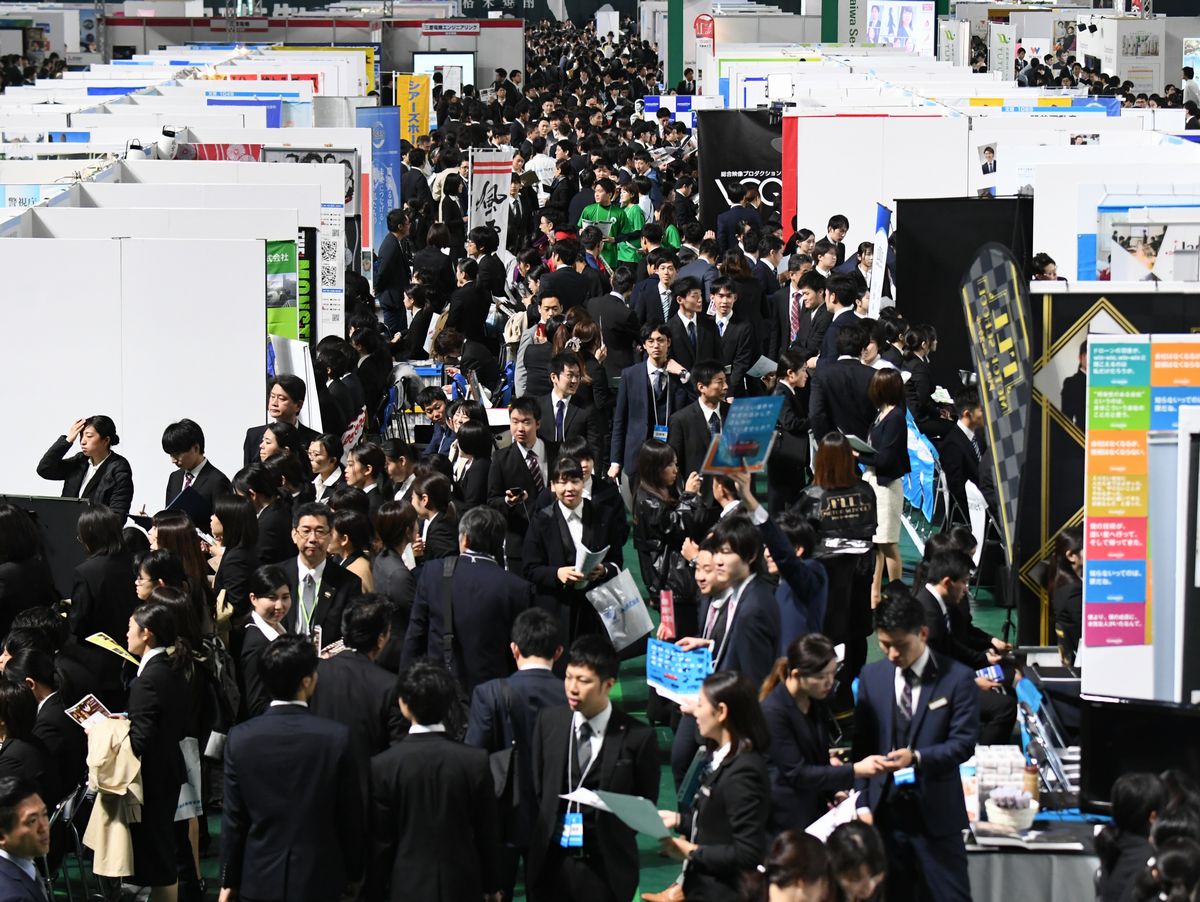

2019年の就活解禁日には、企業の話を聞こうと多くの学生が集まった=2019年3月1日福岡市中央区のヤフオクドーム

2019年の就活解禁日には、企業の話を聞こうと多くの学生が集まった=2019年3月1日福岡市中央区のヤフオクドームいま述べたことは、敷衍すれば、以下のことにもつながる。

現在、メディアにおいては、にわかに「withコロナ」や「afterコロナ」を語る言説が大流行である。その含意は、私たちの社会が、新型コロナと共存し、その終息を迎えられるためには、「新しい生活様式」や「新しい日常」「ニューノーマル」が求められる、つまりは、afterコロナの社会は、けっして元あった社会には戻らず、そこには新たな意識や行動、価値観が生まれ、根づいているはずだという想定なのであろう。

もちろん、言わんとすることは、理解できる。しかし、正直に言って、少々ナイーブすぎはしないか。試みに、東日本大震災が起きた直後の私たちの社会のありようを想起してみればよい。あの時(3.11後)、メディアを含めて誰もが、あれだけの災禍を経験したのだから、日本の社会はもう元には戻らない、新たな生活感覚や価値志向が根づいていくにちがいないと考えたのではなかったか。

では、10年後の今、社会はどうなったのか。日本社会の姿、私たちの日常や価値観は、根本のところで、震災以前といったいどこが変わったのだろうか。「風化」という言葉を安易には使いたくないが、しかし、震災以前の日常が、“ものの見事に”復活していたのではなかったか。

もちろん、社会全体としての支配的な構造は変わらなくとも、確実な「変化」が刻まれた痕跡は、私たちの社会の随所に点在しているだろう。震災を契機に、ライフスタイルを変え、生き方を変えたという個人も、けっして少なくなく存在している。そうした変化の「徴」をていねいに見つめ、掘り起こしていく必要はある。しかし、同時に、そうした作業に向きあう際に重要なのは、私たちが望ましいと思うような「変化」は、どんなに甚大な災禍を経て、どれだけの動揺を私たちが経験したとしても、けっして“自動的には”生まれてこないという、当たり前の事実の確認であろう。

前置きが長くなりすぎたので、さっそく本題に入りたい。

<短期的視点>で見た場合、コロナ禍に襲われた現在の学生たちの就職活動には、何が起きているのか。趨勢は、かなりの程度まで明らかになってきたので、以下に要点のみを列挙しておこう。

まずは、現在の大学4年生の就活について。

(1) この学年は、もともと経団連が、新卒採用のガイドライン設定から手を引いた学年である。引き続き、政府主導による「就活ルール」は存在しているものの、企業に対する“拘束力”は、率直に言って、緩みつつあった。そのため、この学年の学生たちの大学3年の(2019年の)夏および秋・冬のインターンシップは、企業側も例年以上に活発に実施しており、学生側の参加率や参加の頻度も、例年よりも高くなっていた。

(2) 結果として、大学4年の4月を迎えた時点での学生の内々定の保有率は、インターンシップを経験した者を中心に、企業側の「インターンシップ経由者向けの採用ルート」に沿って就活が行われた結果、昨年までよりもかなり高くなった。その時点では、学⽣側の「売り⼿市場」が続いており、コロナの影響もぎりぎり避けることができたからである。

(3) しかしながら、その後、コロナ禍が本格化し、緊急事態宣言も発出されるなかで、会社説明会などは軒並み中止になり、採用=就職活動は、大きく“停滞”していく。ただし、時間の経過とともに、企業は、会社説明会や面接をオンラインで実施しはじめ、緊急事態宣言の解除後には、全面的か併用かは別として、オンラインを駆使するかたちでの採用活動が、かなり盛んに実施されるようになっていった。

(4) ただし、採用活動が、一度は停滞したことの影響はやはり避けがたく、7月時点での学生の内々定の保有率は、昨年までよりも大きく低下した。今後は、これまでの“遅れ”を取り戻す格好で、内々定保有率は、徐々に上昇していくと想定される。しかし、一方で、業績の悪化から新卒採用の中止を発表した企業もあり、採用数を予定よりも抑制する企業が出てくることも見込まれる。内定率がどこまで回復するのかは、現時点では未知数であろう。「就職氷河期」が再来するかのような議論もないわけではないが、それも、現状では判断できない。リーマンショックの際も、新卒採用が大きく落ち込むのは、危機の最中というよりは、1、2年の時間差をおいた後であった。

パーティション越しに就職活動生に説明する企業の採用担当者ら=2020年7月14日、山形市平久保

パーティション越しに就職活動生に説明する企業の採用担当者ら=2020年7月14日、山形市平久保では、3年生のインターンシップの状況は、どうか。

(5) これまでの「新卒就職」の流れに沿って、企業側では、夏以降のインターンシップの準備が進められている。ただし、今年の特徴は、多くの企業がオンラインでのインターンシップの実施を予定している点にある。現時点では、少人数に限定しつつ、対面での実施を発表している企業もあるが、今後の感染状況の広がりしだいでは、オンラインに切り替える企業が出てくることも十分に想定される。

(6) もう一つの特徴としては、大学3年生のインターンシップへの参加意欲は、例年よりもかなり高まっている。なぜかと言えば、3年生は、先輩(4年生)たちの就活の経緯を間近に見るなかで、「インターンシップ経由での就活」がいかに有利であるかを理解し、実感したからであり、さらに、コロナ禍のなかで、今後は業績を悪化させた企業を中心として、企業側の採用意欲が大きく減退していくことを危惧しているからである。

こうした状況を、どう捉えればよいだろうか。はたしてコロナ禍において、就職活動は“激変”したのか。

確かに、会社説明会や面接等の方法は、一気にオンライン化した。学生側にとっての「売り手市場」には、明らかに陰りが見えはじめてきた。それはそれで、もちろん大きな変化であり、“変化”はあったと言える。しかし、より本質的なところでは、企業側も学生側も、「新卒就職」という仕組みと慣行を大前提として行動し、それを変えるのではなく、むしろ“しがみつこう”とした点において、実際には何の変化も起きてはいないとも見なせるのではないか。

企業側は、説明会や面接の手法の変更は強いられつつも、例年どおり、他社に遅れることなく、自社が欲しいと思う学生を予定どおりに採用すべく、奔走した。さらには、翌年に向けた採用活動のルーティーンからはずれないように、夏以降のインターンシップの実施を決めていった。オンライン面接だけで内々定を出すことに躊躇はなかったのか、オンラインで実施するインターンシップに何が期待できるのかといった点について、企業内でどれだけの議論が積まれたのかは、残念ながら外部にいる者には聞こえてこない。あくまで推測でしかないが、コロナ禍の混乱のなかで、各企業にとっては、そんな(本質的な)ことを議論している余裕などなかった、のではなかろうか。

他方で、学生側も、コロナ禍が強いた自粛生活のなかで内省を深め、働くことや就職についての自らの考え方や価値観を見つめ直して、就活に向かう姿勢を大きく変えたといった学生は、そう多くは生まれなかったのではないか。すでに半ばは就活に心身を突っ込んでいた4年生はもとより、3年生においてさえ、学生たちは、突然の状況の変化にたじろぎ、動揺したがゆえに、目の前にある「確かに見えるもの」(インターンシップ)にしがみつこうとしたのではないか。

こうした企業側、学生側の双方の動きを見ていて、筆者は、これだけの災禍にもかわらず、「新卒就職」という“ベルトコンベア”は、走りながらも部品を取り替え、見事に動き続けたのではないかという印象を強く持つようになった。企業側は、部品の交換を不器用にこなしながらも、ベルトコンベアだけは絶対に止めないように対応した。学生側もまた、このベルトコンベアに乗ることのみが、自らの卒業後を保障するものであるという、新卒就職の“教義”を頼りにしながら、状況に対応しようとしたのである。

以上のように見てくれば、現在のコロナ禍における「新卒就職」の実態は、就活の「新しい様式」や「ニューノーマル」の到来であるとは、にわかには言い難いだろう。

オンライン化への切り替えは、“鮮やかな”変化ではあった。しかし、それは、言ってしまえば、余儀なくされた変化であって、就活というステージに登場するプレーヤーたちの考え方や価値志向を、根本から揺さぶるようなものではなかった(少なくとも現時点では)。むしろ、就活シーンの全体で見れば、企業の行動も、学生の行動も、以前からの就活のかたちへの“しがみつき”を強めているようにさえ見える。

Zoomを使ってオンライン合同企業説明会に参加する学生=2020年4月25日、札幌市北区

Zoomを使ってオンライン合同企業説明会に参加する学生=2020年4月25日、札幌市北区では、現在のような「新卒就職」のかたちは、withコロナ、さらにはafterコロナの時代において、今後とも不変なのか。おそらく、そうではないだろう。

コロナ禍の今年の経験では、突如として新卒就職の「危機」が顕わになったがゆえに、結局は、どのプレーヤーも、これまでの制度や構造を守ろうとする「元に戻る力」を力強く作動させる方向で振る舞った。しかし、そうした今年の経験においても、微かにでも芽生えているはずの“変化”への兆候は存在するだろう。それは、<中・長期的視点>で見てみれば、ボディブローのようにじわじわと増殖し、全体として「変化を促す力」として作動して、新卒就職のかたちに構造的な変容を迫ることも十分に想定される事態であろう。

もちろん、「将来」に属する事柄について、根拠のない憶測を述べることは慎みたいが、以下の点については、じっくりと考えてみる価値があるのではないか。

第一に、コロナ禍が、それ以前には存在しなかった変化をゼロから生み出したりはしないのだとしても、コロナ以前から存在していた「変化」の兆しをいっそう際立って顕在化させ、「変化」に向けての当事者たちの動きを一挙に活性化させる、といったことは十分に起こりうることであろう。

新卒就職シーンに引き寄せて言えば、ここ数年、経団連トップが、ことあるごとに発信し続けてきた「新卒採用」の縮小、「通年採用」の拡大というシナリオは、コロナ禍の影響を受けることで、今後はそれなりの規模とスピードで現実のものとなっていく可能性が出てきたのではないか。

これまでは、経団連トップの掛け声の“勇ましさ”と、実際に新卒採用を行う各企業の採用現場のあいだには、やはりそれなりの“温度差”があった。もちろん、業界や企業ごとの事情によって異なるのは当然であるが、多くの場合、各企業にとっての「通年採用」は、一定の規模を超えない範囲内での“サブ・チャンネル”として位置づいてきた感がある。しかし、そのバランスは、今後は、通年採用の側へと大きく傾いていくことも考えられるのではないか。それは、グローバル化の動向も含め、もともと緩やかな趨勢としては、その方向に変化しつつあったうえに、コロナ禍の影響をくぐることで、景気の後退と各企業の業績の悪化が、新卒採用を続け、そのメリットを享受していくための「体力」を、各企業から奪っていく可能性が少なくないからである。この点は、「メンバーシップ型」の正社員を「ジョブ型」へと切り替えていこうとする近年の動向とも、基本的にタイアップするだろう。

一方で、社会的な不安定の最中、あるいは景気の後退局面などにおいては、学生側の意識は、これまでの経験則から見る限り、より「安定志向」になることが想定される。<短期的視点>で述べた、新卒就職の枠組みへの“しがみつき”は、これに当たる。現時点では、企業側も、これまでの新卒就職の枠組みを維持しようとしているので、問題は顕在化しないが、<中・長期的視点>で見て、企業側が新卒就職には必ずしもこだわらない方向へと大きく舵を切れば、学生側の意識や価値志向と企業側の動きのあいだには、明らかな齟齬が生じてくるだろう。

第二に、現在のコロナ禍のなかで、企業側も学生側も例外なく経験することになった「オンライン化」の影響が、実のところは「組織と個人の関係」を変える契機となり、長い目で見た場合には、学生の就職活動のあり方にも少なくない影響を及ぼしていくことが考えられる。

ここでいう組織と個人の関係とは、ここ数年における「働き方改革」のインパクトを受けたうえに、さらに、コロナ禍において在宅勤務やリモートワークの経験を積むことになった社員と会社との関係である。同じく、コロナ禍のなかで、フルパッケージでのオンライン授業やオンライン化された学生支援・サービスを経験することになった学生と大学との関係でもある。オンライン化は、当初は、強いられて活用されたものであったはずだが、時間の経過とともに、当事者たちの意識変容や行動変容を促す契機にもなっていくということである。

焦点化して言えば、「オンライン化」以後の個人の考え方や価値観は、とりわけ組織との距離やエンゲージメントに関して、「オンライン化」以前の個人とは異なってくるのではないか。オンラインで就労や教育に携わる期間が、例外的な一時期にとどまるのではなく、一定の範囲内で(つまり、オンラインと対面の併用も含めて)恒常的に続くことが想定されるのであれば、なおさらである。おそらく、働き方においても、学び方においても、集団的な枠組みを大前提としつつ、個人の自由を“制約”して(しかし、それが同時に、個人を“庇護”することにもなる“抱き合わせ”の関係で)機能する日本的なシステムは、しだいに個人の側からの支持を失っていくのではないか。逆に、個人の裁量と自律性を認める脱日本的なシステムが、高い評価を得るようになっていくのだろう。

こうした価値志向のシフトは、中・長期的なトレンドとして見れば、個人の側の働き方の選択、学生の場合には、端的に就職活動における会社選びの基準となっていくことも十分に想定される。もちろん、先に触れた「安定志向」のゆえに、学生のなかには日本的システムにしがみつく層も存在し続けるとすれば、ある種の「二極化」が進むことも想定される。また、企業の側でも、脱日本的システムへと積極的に舵を切る企業と、そうではない企業との「二極化」が進展することも想像されないわけではない。

ただ、少なくとも言えるのは、学生側、企業側双方の二極化が、マトリクス的に組み合わさっていくことは、「新卒就職」のチャンネルが、現在のような一元的なものから、多元的なものへと転換していくことを意味するということであろう。

以上、一点めには、企業側の意向や動きとして、新卒採用から通年採用への重点移動が促されるという意味で、就職活動の「多チャンネル化」がすすむ可能性について述べた。そして、二点めでは、学生サイドの意向や価値志向に沿って考えても、就職活動に、これまでとは異なるチャンネルが加わる可能性があることについて言及した。

共通点は、企業側、学生側双方の動きによって、噛み合ったり、一定の齟齬を生じさせたりしつつ、最終的に押し出されていくのは、就活の「多チャンネル化」のプロセスであるという点である。そして、最終的にはそれは、就職活動というものを、特殊日本的な「就活」という形態から、「教育から雇用へのトランジッション」のプロセスへと転換させていく可能性にもつながるだろう。

前者(就活)は、言うまでもなく、学生が在学中に“会社探し”の活動を行い、卒業と同時に働きはじめるものであり、後者(トランジッション)は、卒業前後の数年にわたる時間幅のなかで、学生たちは、長期の有給インターンシップのようなトライアルや、実際の就業、転職経験などを挟んで、最終的な落ち着き先となる“職探し”を行うというものである。

こうした転換が、afterコロナの時代になれば、“自動的にやってくる”わけではないことは、もちろん冒頭でも述べたとおりである。ただ、<短期的視点>で見れば、現在は、従来型の「就活」へのしがみつきが強められつつあるように見えつつ、しかし、<中・長期的視点>で見れば、現時点での変化の「芽」が、いずれは構造的な転換につながる可能性があることを看過するわけにはいかない。

筆者を含めて、学生を支援する立場にある大学関係者としても、崩れゆくのかもしれない“大樹”に学生といっしょにしがみつくことは避けたいと思いつつ、では何を、どうすればよいのか、難しい舵取りを求められる状況であることは間違いなかろう。

論座編集部からのご案内

コロナ禍のもと、険しくなる就活、変わる働き方。朝日新聞社の言論サイト「論座」筆者と若者が、現状とあるべき未来を論じるオンラインイベントを8月3日に催します。連合会長・神津里季生▽フリーライター・赤木智弘▽お笑いジャーナリスト・たかまつなな▽政治アイドル・町田彩夏▽日本若者協議会・古田亮太郎▽あさがくナビ編集長・木之本敬介のみなさんが出演します。

論座オンラインイベント「どうするコロナ時代のシューカツ・働き方」

論座オンラインイベント「どうするコロナ時代のシューカツ・働き方」有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください