2020年08月06日

戦争を経験した世代の高齢化が進む。家族からミクロな戦争記憶を繋いでいくための、残り時間は多くない。戦争体験を3世に引き継ぐ活動を過去2回の記事(『被爆3世を撮る(1)戦後75年の夏、広島で』『被爆3世を撮る(2)家族の戦争体験を「わがこと」に』)で報告してきた。最終回は、歴史教育が専門の今野日出晴・岩手大学教育学部教授に、家族内で戦争体験を継承することの難しさ、大切さについて語ってもらった。

今野日出晴・岩手大学教育学部教授。取材はZoom

今野日出晴・岩手大学教育学部教授。取材はZoom――戦後の平和教育おいて「家族内での戦争体験の継承」はどのような位置づけであり、どのような役割を果たしてきたのでしょうか。

「“家族内での”と限ると、回答はとても難しくなります。学校教育や、博物館・資料館を使う社会教育とも違う。家庭教育の範疇で考えると、戦争体験に全く関心のない家庭もあるし、深刻な体験を持つがゆえに沈黙している家庭もあります。どちらも、家庭で戦争体験が話題にならないのは同じですが、その意味は全く異なっています。ですから、“家庭内での”という問題設定がどれほど有効なのかについて、平和教育の方法論としては、これまで議論がなかったと思います」

「子どもが祖父母の体験を聞くという“場”が、自然にできるということは滅多にないでしょう。戦争体験を家族から聞いてきてください、と学校から課題が設定されれば、そういう“場”が立ち上がってくる。課題が設定されない場合は、外からはうかがい知れない。いずれにしても、家庭内での継承は、調査・検証の方法も見えません。それほど回答が難しい問題なのです」

家庭内での戦争の記憶をどう考えればいいのか。今野教授は、1960年代末のドイツが参考になるという。「68年世代」が起こした学生運動。戦争責任も問うた活動である。

「ドイツの青年たちは、自分の父母に戦争責任を問うたんです。なぜ、ナチスに協力したのか、と。家族の戦争責任を問う行為は、日本では極めて起こりにくいでしょうし、実際、それが大きな動きになることはありませんでした」

――家族内での戦争体験の継承。その現状をどう見ていますか。

「相対的に見れば、家族内で戦争が話題になることは、少なくなっているでしょう。戦争体験者の高齢化が一番の要因です。例えば、エージェント(戦争の話を聞かせてくれた相手)について、京都教育大の村上登司文教授は、東京と京都、広島、那覇の中学生2年生を対象に調査を実施したことがあります。どんな結果になったか。祖父母(曾祖父母)からの割合が、那覇は他地域で比べて高い。2016年時点で40%ぐらいでした」

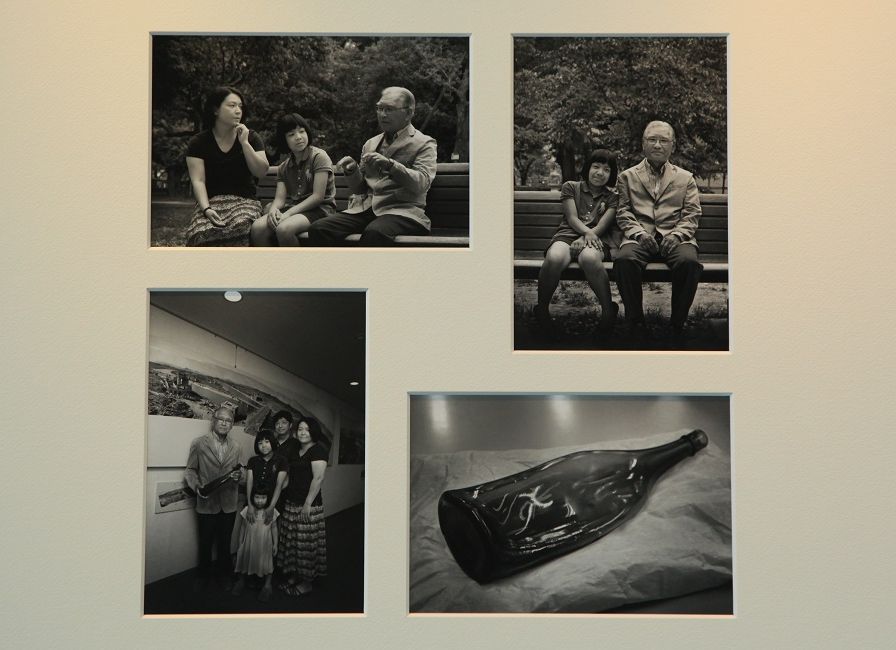

カメラマン堂畝紘子さんの写真。写真展「生きて、繋いで ―被爆三世の家族写真―」から。被爆者やその孫世代も収まっている

カメラマン堂畝紘子さんの写真。写真展「生きて、繋いで ―被爆三世の家族写真―」から。被爆者やその孫世代も収まっている沖縄でも家族から直接聞く割合は減ってきた。高校2年生を対象にした2020年のアンケートでは、沖縄戦について話してくれる家族や親族がいないと答えた生徒は52.2%に達した。半数超えは初めてだったという。広島の調査でも、「原爆が投下された時の様子を誰から聞いたか」という問いに対し、「家族」の割合は減少が著しい。調査開始の1968年には63.7%だったのに、2011年は31.4%にまで減った。

「ただし、割合が減っているとはいえ、家族間では、父や母、祖父母、曾祖父母というつながりの中で、体験を聞いた子や孫に当事者性が立ち上がることがある。それが今、体験の継承という問題では、とても大事な要素になっているんですね。逆に言うと、学校の平和教育が陳腐化・形骸化している現状があるわけです。子どもたちにとっての平和教育が『また同じ話を聞くのか』みたいになっている。気持ちの悪いものは見たくない、『自分とは関係ないもの』にしたいという気持ちが強くなっています」

「かつては教師自身が被爆者という切実さの中で、授業を組み立てていました。だから、切実さを、授業の中でも再現し得た。現在は状況が違います。だからこそ、家族が持っている戦争体験の意味は大きい。家族の話だから、人の心を動かす可能性も高いと言えるでしょう」

――戦争体験者を直接知る世代が今、考えるべきことは何でしょうか。

「家族内での戦争体験の継承には、問題もあります。戦争体験は個別的、主観的ですから、一般化しにくいという難点がまずあります。また、加害体験はあまり語られない。実際、『戦争は痛快だった』という体験者の声もあったはずですが、戦後は抑制されていた。いずれにしても、個人の体験が家庭で語られる時には、バイアスがあるでしょう。それが、家庭内の記憶の継承の限界性です」

大げさだったり、ある部分を糊塗したり。そうしたバイアスがあったとしても、家庭内の話である限り、史実と照らし合わせた検証はしにくい。

「今考えるべきことは、こうした限界がありながらも、家族内の記憶の継承には、やはり意義がある、ということでしょう。受け継ぐ世代に当事者性が立ち上がることがあるからです」

広島平和記念資料館で=2019年8月(撮影:高田昌幸)

広島平和記念資料館で=2019年8月(撮影:高田昌幸)「もう一つ、考えるべきことがあります。それはトラウマの問題。トラウマに感染しない限り、本当の体験は継承されないのではないか、と私は考えています。なぜ、平和教育が陳腐化するのかという議論にも関係します」

虐待などの過酷な体験で起こるトラウマ。その体験を聞いた人が、語られた過酷な話をも受け止めるがゆえに、自分もトラウマで苦しむことになる、というのが「トラウマの感染」だ。

「今はトラウマになってしまうのが嫌だという理由で、教育現場では、過酷な体験を見ない・見せない傾向がすごく強くなっている。人の心を揺り動かすようなもの、例えば、漫画『はだしのゲン』や、広島平和記念資料館の被爆人形がそうです。しかし、本当の継承とは、トラウマ感染を経て、自分でその危機をくぐり抜け、体験の意味付けをしていくことなんです。それが戦争体験継承の核心ではないかと思います」

「家族の中で体験を聞くと、トラウマ感染を乗り越えることができないかもしれません。他方、次世代に一定の情報伝達を繰り返すことが継承とイコールでもありません。では、どうやって戦争体験を継承していくのか。聞いた体験を自分で意味付けしていくことが重要なんです。つまり、主体性を抜きにして、この問題は考えられないのです」(おわり)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください