家族との別れ、送還リスクにさらされる生活。日本にも多くの「ファヒム」たちが……

2020年09月02日

8月14日に封切られた「ファヒム」は、バングラデシュの親子がフランスに難民として逃れ、様々な困難に直面する過程を描いた、実話に基づく映画だ。「母国に強制送還されれば、この子の命が危ない」。ファヒムの父親が何度か語るこの言葉が印象に残る。

ストーリーは以下の通りだ。

バングラデシュの8歳の少年ファヒムは、国内のチェス大会で優勝するなど頭角を現していたが、父親が反政府デモに参加したことから政府当局による迫害の危険を感じるようになり、父と共にフランスへ逃れる。しかし、難民申請は不認定となり、親子はホームレスに。生きるために路上で物を売っていた父親が警察に逮捕され、国外退去に向けての手続きが着々と進む中、ファヒムはチェスの全国大会に出場する――。

映画では、日本の状況ともつながる難民申請者が抱える困難が数多く出てくる。祖国での暴力、家族との別れ、フランスへの到着後あっという間に尽きるお金とホームレス生活、嘘をつく通訳に象徴される不公正な難民申請手続き……。

「常に堪え難い不安を抱え続けている」と監督が表現した、難民申請者の厳しい状況がリアルに描かれていた。

難民として認められなかったファヒム親子は難民申請者用のシェルターを退去し、路上生活を余儀なくされる。「不法滞在のムスリム」と言われながらもフランスに滞在し続けたのは、強制送還によりバングラデシュへ送り返されれば、親子は拘束され引き離され、とりわけファヒムの命が危険にさらされるからだ。

難民として保護を求めても認められず、命の危険がある故郷への送還の恐怖に直面する。フランスよりもさらに難民認定が厳しい日本でも、まさにこのような事態が起きている。

昨年のフランスでの難民認定は約3万人、日本はなんと44人だった。多くが難民として認められない厳しい状況のもと、彼らをさらに追い詰めかねない法改正が、現在進められている。本稿ではあまり知られていないその概要をお伝えしたい。

映画「ファヒム」の一場面

映画「ファヒム」の一場面「帰国したら命が危ない」と訴えたファヒムの父のように、難民にとっての送還はまさに生命の危機に直結しかねないものであり、絶対に避けるべきものである。だが、日本ではこの原則が守られているとは言いがたい。

――I'm a refugee (私は難民です)!

エチオピアで野党の党員として活動したことから逮捕・拘禁された女性は、日本に逃れて空港で難民申請したが、わずか数日後に母国に送還されそうになった。彼女は空港のカウンター前でこう泣き叫び、力の限り抵抗した。

これは映画の話ではない。日本で実際に起きたことだ。必死の訴えにより送還は免れたが、その後彼女は入国管理局の収容施設に1年近く収容されることとなる。収容施設は身柄を拘禁する施設であり、移動の自由はない。

迫害が待ち受ける場所へ送還してはならないという原則を「ノン・ルフールマン原則」という。これは難民保護の礎石であり、日本も加盟する難民条約に規定されていることにくわえ、国際慣習法上の規範ともなっている。

とはいえ日本では、前述のエチオピアの女性が経験したように、送還間際まで追い詰められた人は少なくない。実際に祖国へ送還された後、空港で拘束された人、行方が分からず連絡がとれなくなっている人もいると聞いている。難民認定は命に関わる手続きであり、迫害の待ち受ける祖国へ送還されてしまうことがないよう慎重に判断して進めていく必要があることを、まず改めて確認したい。

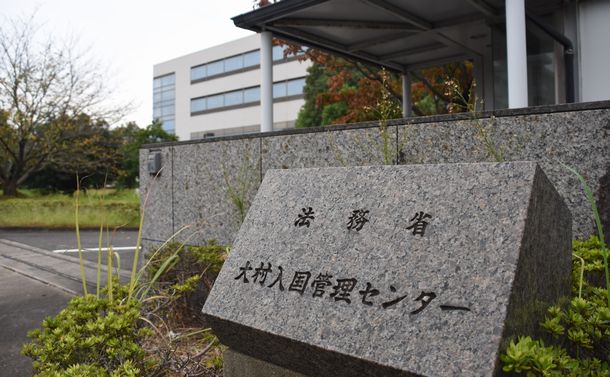

出入国在留管理庁の大村入国管理センター=2019年10月1日、長崎県大村市古賀島町

出入国在留管理庁の大村入国管理センター=2019年10月1日、長崎県大村市古賀島町また、収容に関しては、迫害されるおそれがある故郷には戻ることができないという難民の特性から、不法入国を罰してはならず、難民申請中に収容してはならない、という国際的な原則がある(難民条約やUNHCRのガイドライン)。難民は過去のトラウマを抱えていることが多く、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、長期の拘禁は不必要な苦痛をもたらし、不安や恐怖を掻き立てるとして、難民申請者、難民等の収容を廃止するように求めている。

にもかかわらず日本では、保護を求めた難民へ対しても、収容が恒常的に用いられてきた。なかでも入管庁による退去強制令書の発付後の収容には、期限の定めもない。2019年12月末時点で(難民申請者に限らず)、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください