2020年08月28日

新型コロナウイルスの感染が収束しない。グローバル化した世界で、この感染症が社会の価値観に与える影響は大きい。過去、様々な災禍が起き、世界や日本の歴史に影響を与えてきた。しかし、過去の災禍についての資料は十分ではない。古文書が豊富に残る日本でも、災禍についてのまとまった資料は多くない。

日本は西暦645年の大化以降、南北朝に分かれた時期も含めて、248の元号を持っている。明治政府が編纂した古事類苑には、改元理由がまとめられおり、災禍との関りも記述されている。そこで、古事類苑に記された改元理由について整理をしてみた。

StreetVJ / Shutterstock.com

StreetVJ / Shutterstock.com日本の元号は、1868年に出された「一世一元の詔」以降は、天皇が退位した時のみに改元されるようになったが、江戸以前には、代始改元に加え、祥瑞改元、災異改元、革年改元が行われていた。

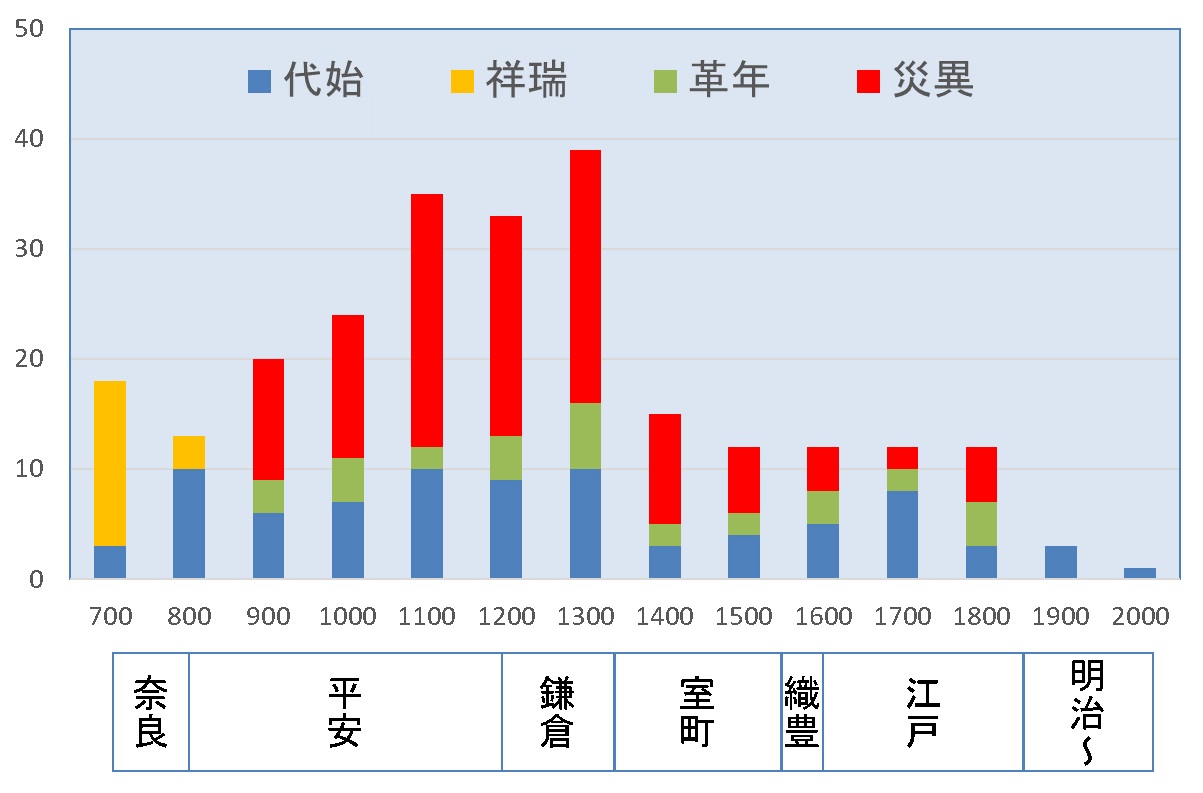

代始改元は天皇の交代によるもの、祥瑞改元は吉事を理由とするもの、災異改元は凶事の影響を断ち切るためのもの、革年改元とは、政治変革が起きやすいといわれる辛酉と甲子の年に行う革命改元と革令改元のことをいう。248の改元理由を4種類に分類すると図1のようになる(改元理由が明快でないもの、複数にわたるものもある)。ただし、初期の654年~686年は、政権の混乱のためか元号が定められていない。

図1 4つの改元理由

図1 4つの改元理由明治以降は代始改元だけなので改元回数は少ないが、平安後期から鎌倉時代にかけては2~3年に1度改元していた。

祥瑞改元は887年に改元した元慶まで18~19回行われ、それ以降はない。祥瑞改元による元号には、白雉、朱鳥、宝、亀、天、慶など、祥瑞の出来事に関係する縁起の良い漢字が用いられてる。大化の改新後、政権の力を誇示するために祥瑞を利用したとも思われる。

これに対し、革年改元は901年に改元した延喜以降、辛酉、甲子の年に行われてきた。基本的に60年に2度あり、967年間に渡って革年改元が続けられたので、32回を数える。代始改元は80回強あり、明治以降は代始改元だけになった。年代による差から、天皇の在位期間の変化が分かる。本稿で注目する災異改元は938年天慶地震によって改元した938年の天慶以降、120回程度あり、改元理由の約半数を占める。災異改元数の時代変化は他に比べ大きい。

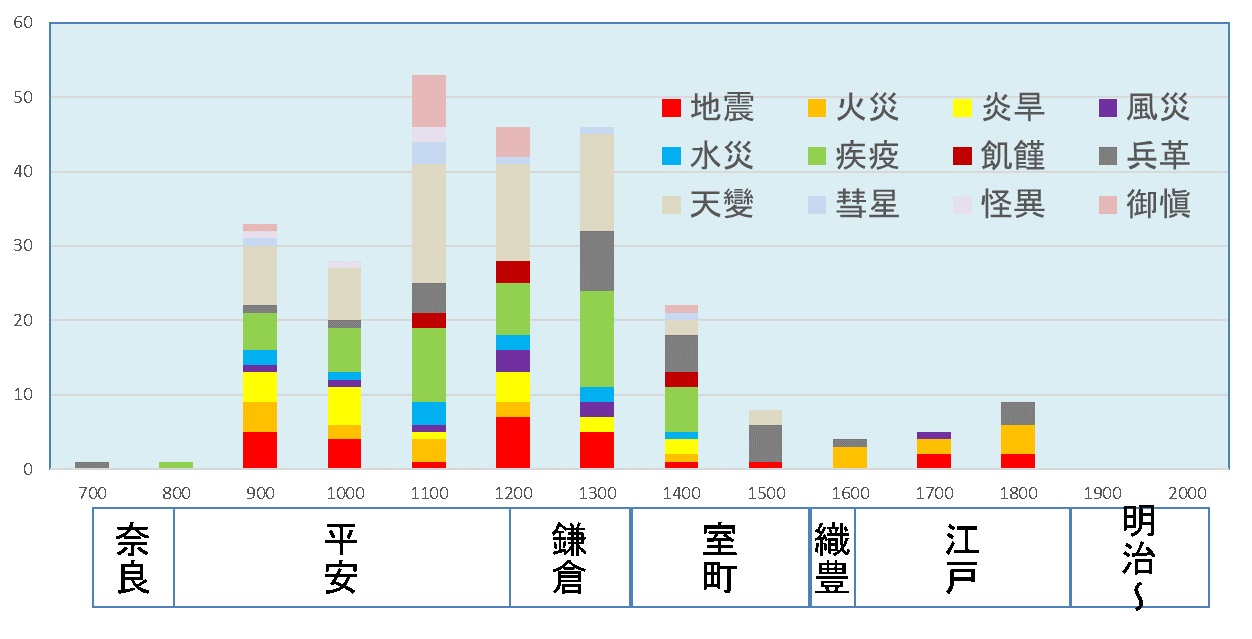

災異改元に関係した災禍には、地震、干ばつ、風水害、飢饉、大火、疫病、兵乱などがある。年代別に見た災禍の種類の変遷を図2に示す。改元には複数の災禍が原因することが多いので、合計数は、災異改元数よりも多い。

例えば、棒グラフの伸びが大きい1200年前後の世相を描いた鴨長明による随筆「方丈記」には、1177年の安元の大火、1180年の治承の辻風、1181年の養和の飢饉、1185年8月13日の文治地震等の様子が記されている。治承の辻風以外の災害の後には、災異改元が行われており、安元の大火の後には安元から治承、養和の飢饉の翌年には養和から寿永、文治地震の後には元暦から文治に改元している。

図2 災異改元

図2 災異改元図2を見ると、900年~1400年代にかけては、疫病が多い。とくに、1100年代から1300年代の改元理由を詳細に見ていくと、気候変動によって干ばつや冷害、風水害が発生し、それによって農作物が凶作になって飢饉が起き、そのことも原因して疫病が発生しているように見える。

例えば、飢饉による改元には、養和の飢饉に加え、1230~31年の寛喜の飢饉の翌年の寛喜から貞永、1258年正嘉の飢饉の翌年の正嘉から正元、1459~1461年の長禄・寛正の飢饉のときの長禄から寛正への改元などがあるが、それぞれ、風水害、疫病、干ばつも飢饉と共に改元理由に加えられている。

1300年代から1500年代と1800年代は、兵革による改元が多く、社会が安定していた平安前中期や江戸前中期は少ない。とくに1467年応仁の乱前後から1573年小谷城の戦いなどで改元した天正までの間は、改元理由のほとんどが戦乱によるものになっている。

例えば、1455~83年の享徳の乱の時には享徳から康正に、1467年応仁の乱のときには文正から応仁に改元している。その後、江戸になっても、1615年大坂夏の陣の後、天皇退位もあり文禄から元和に改元している。また、幕末には、1860年桜田門外の変の年の安政から万延や、1864年の禁門の変や蛤御門の変の翌年の元治から慶応への改元がある。

江戸時代は平和な社会だったためか、1600年代から1700年代には災異改元の数が激減している。江戸などの大都市に家屋が密集したためか、改元理由の多くは火災である。最も大きな火災は、1657年3月2日の明暦の大火で10万人を超える死者が出たが、翌年には明暦から万治に改元している。

また、江戸の三大大火の一つの1772年4月1日明和の大火の後には、天皇の退位も重なって、明和から安永に改元している。この年は明和9年だったこともあり、「明和九年」と「迷惑年」のごろ合わせもあったようである。その他にも、京都の内裏の火災や江戸城の火災などが原因の改元もある。

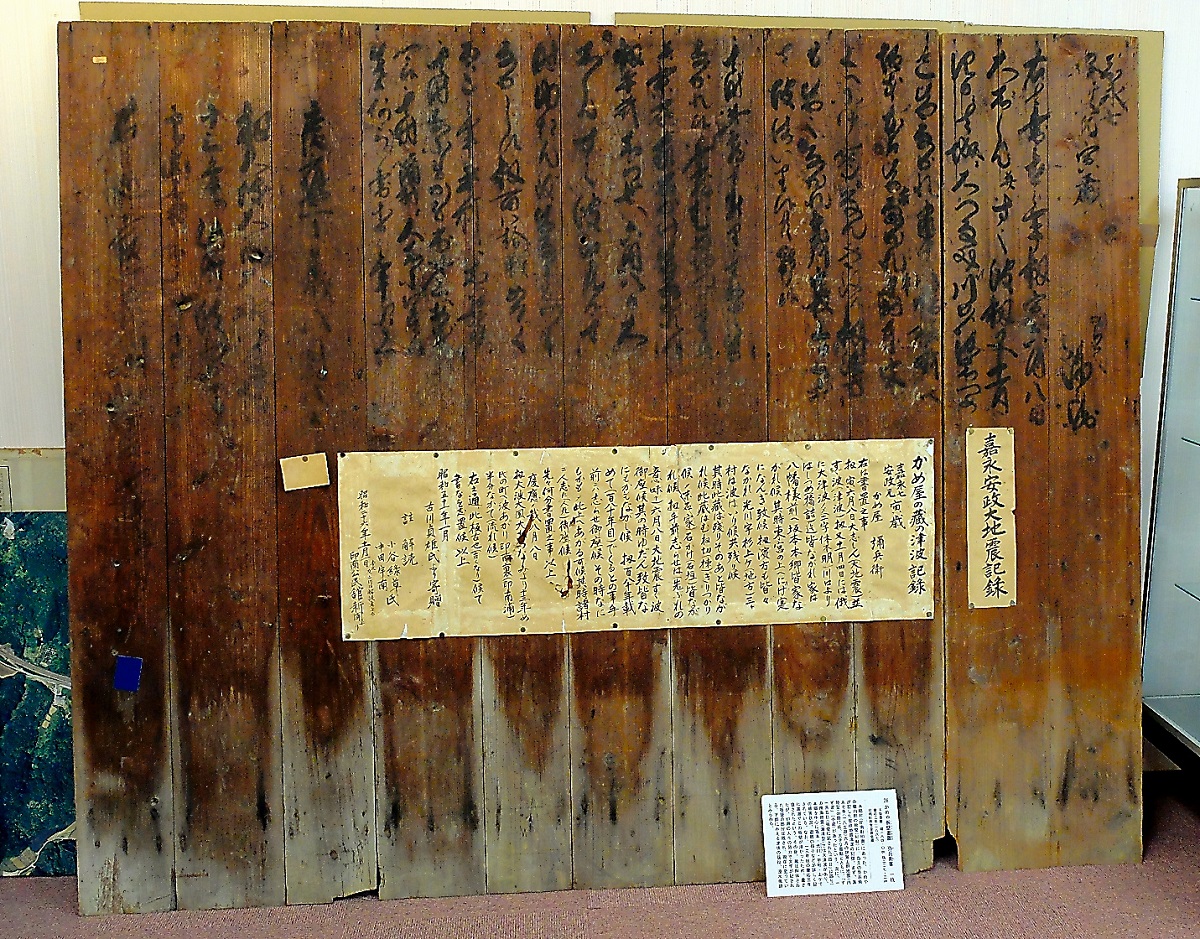

安政南海地震による津波で残った蔵の内壁を保存した「かめや板壁」。災害の記録や津波への備えが記されている=2018年9月3日、和歌山県印南町

安政南海地震による津波で残った蔵の内壁を保存した「かめや板壁」。災害の記録や津波への備えが記されている=2018年9月3日、和歌山県印南町

地震による改元も多い。例えば、南海トラフ地震との関わりがある改元には、1096年12月17日永長東海地震の翌年の嘉保から永長、1099年2月22日康和南海地震のときの承徳から康和、1361年8月3日正平・康安地震の翌年の北朝の元号の康安から貞治などがある。1854年(嘉永7年)には12月23日安政東海地震、24日安政南海地震があり、黒船来航による日米和親条約の締結(3月31日)も関わり嘉永から安政へ改元された。地震が起きたのは嘉永年間だが、2つの地震をきっかけに安政となったため、のち安政地震と呼ばれている。

また、関東地震に関係する改元には、1293年5月27日永仁関東地震のときの正応から永仁、1703年12月31日元禄地震の翌年の元禄から宝永がある。他にも、伏見城などが大きな被害を出した1596年9月5日慶長伏見地震の後には、文禄から慶長に改元している。

筆者は、地震工学を専門とし、改元や歴史とはあまり縁がなかったが、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、過去を学ぶ機会を得た。その中で、古事類苑を見つけ、改元理由を通して過去の災禍を見てみた。おかげで、過去の災禍が与えた社会への影響の大きさを感じることができたので、ここでも報告させていただいた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください