「炎天下中継」めぐりネット炎上~現場報道の意義に着目を

2020年08月27日

alejik/shutterstock.com

alejik/shutterstock.comフジテレビ系情報番組「直撃LIVE グッディ!」の炎天下でのレポートをめぐり、中継続行を促した安藤優子MC(メインキャスター)の対応が「パワハラ」だとして、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をはじめとするインターネット上で批判が殺到し、大炎上状態となった。バッシングの中には、「危険性を伴う炎天下でのレポートは不要」といった現場中継不要論まで相次いでいるが、報道や取材活動の意義に着目した指摘はほとんど見当たらない。人格攻撃をはじめとした一方的なバッシングは、メディアリテラシーの重要性を再認識させることにもつながっている。報道に携わった経験もふまえ、問題提起したい。

レポーター あとはですね。何だっけな。すみません。ちょっとですね、暑すぎて頭がボケっとしているんですね。ごめんなさい。(中継を)お返ししておきますね。

安藤優子MC えぇ。(中継を)返しちゃうの? 私、返されたのね。私、返されたのね。

レポーター (伝えたい内容を)準備していたんです。あと3つあるんですよ。

安藤MC もう一回、お返ししていいですか。

レポーター 返しちゃいますよね。そうですよね。

高橋克実MC ちょっと休憩したほうがいいんじゃないですか。

レポーター ちょっと暑くてですね……。対策としては日焼け止めをしております……。

8月19日に放送された「グッディ!」では、炎天下の最中の観光地の状況が中継された。女性のレポーター(ディレクター)は、渡月橋などがある京都市の嵐山エリアの観光客らが、日焼け止めを塗ったり、凍らせたキュウリをペットボトルに入れて持ち運んだりして対策していることを伝えた。その後、中継では上記のようなやり取りがあり、消化不良のまま打ち切られた。

レポーターが示した手元の温度計は40.1度だった。地元紙・京都新聞の20日付朝刊記事によると、京都市中京区では19日に最高気温38.3度を観測したとされる。京都市消防局に24日午後に問い合わせたところ、「今夏は10~20人程度が連日、熱中症で救急搬送されているが、死者は現在まで確認されていない」(総務課)という。

酷暑の夏。京都駅前のバス乗り場などには「京(みやこ)の駅ミスト」と名付けたドライ型ミスト装置が設置され、ヒートアイランド対策がとられていた=8月19日、筆者撮影

酷暑の夏。京都駅前のバス乗り場などには「京(みやこ)の駅ミスト」と名付けたドライ型ミスト装置が設置され、ヒートアイランド対策がとられていた=8月19日、筆者撮影筆者は偶然、中継が行われた19日午後2時過ぎ、夏休みを利用して京都市内を観光していた。なので、現地の酷暑ぶりは骨身に染みて分かっているつもりだ。湿気が多くジメっとしたむし暑さだった。ハンドタオルで額を拭っても、汗がすぐに噴き出てくる。同行した妻はグロッキーになった。歩き回るのは難しそうだったので、観光を中断して数時間休んだ。

清水寺周辺。世界遺産の名所でも観光客はまばらだった=8月18日、筆者撮影

清水寺周辺。世界遺産の名所でも観光客はまばらだった=8月18日、筆者撮影リスク管理は一般に「リスクと便益のトレードオフ」の関係にあるとされる。筆者の場合、観光地を巡る便益をあきらめることで、妻の体調回復を優先した。観光はあくまでも余暇の一環であり、しなくても困らないからである。

一方、今回の現場中継は、番組名が「直撃LIVE」と銘打っていることからも分かる通り、報道を目的としている。それを途中で打ち切るということは、レポーターの安全性を確保した一方で、酷暑地の京都がどのような状況かを視聴者に伝えきることをあきらめたことを意味している。

中継シーンをめぐっては、MCの高橋克実さんらが休むよう促したのに対し、同じくMCの安藤キャスターが笑いながら中継続行を促した。

「パワハラ」「鬼」「サイコパス」「人として失格」……。当該ニュースについてのコメント欄やSNS上では、安藤キャスターを厳しく批判するコメントで溢れ返った。

安藤キャスターの笑っていた対応は、適切ではないだろう。一方、中継続行の要請に関しては、報道現場に身を置いた感覚からすれば、一方的に断罪すべきものとは思えない。というのは、中継映像を見る限り、女性ディレクターは喋る内容を忘れてはいるものの、一定の受け答えをしていた。熱中症のリスクを避ける努力は必要だろうが、「死ぬかもしれない」などというほど極めて切迫した状況とは見受けられなかった。

レポーターにとって、中継は当日の最大の業務だったはずである。少なくとも片手間の仕事ではない。このような中継では事前にリハーサルするのが通例であるが、レポーターは事前の取材活動も含め、炎天下の中にずっといたのかもしれない。

ただ、リハーサルを早めに済ませて、事前に日陰で休むなど体調を整えてから本番に臨むこともできたのではないか。暑くてボーっとしがちであるならば、話す内容の要点をメモにしておくこともできたはずである。

問題は現場の態勢にあり、現場の様子を詳細に把握できないであろうスタジオの安藤キャスターに一切の責めを負わせるのは酷ではないだろうか。

8月は全国的に猛暑が続く。東京駅付近では、炎天下をマスク姿の人々が行きかうなか、「逃げ水」が見られた=8月7日

8月は全国的に猛暑が続く。東京駅付近では、炎天下をマスク姿の人々が行きかうなか、「逃げ水」が見られた=8月7日「グッディ!」の中継をめぐり、ツイッター上では「映像だけでも十分伝わる。レポーターが身の危険を冒してまで現地で取材する必要はない」「暑いのはわかっているから、こういう取材自体が不要」「酷暑のなか中継する必要がそもそもあるのか。時間潰しにやる必要はない」などと、現場レポートの自粛を求める声も相次いでいる。

現場レポートは本当に不要なのだろうか。画面で様子を映し出すだけの味気ない映像で、現場の状況が視聴者に十分に伝わるのだろうか。地震、津波や土砂崩れといった自然災害は映像だけでも一定の迫真性を持つが、酷暑の状況を伝える場合、表面的な光景は日常と変わらない。映像だけで状況を伝えるのは難しく、レポーターの肉声は必要不可欠ではないか。

Nicoleta Ionescu/shutterstock.com

Nicoleta Ionescu/shutterstock.com安藤キャスターは、自著『以上、現場からでした。』(マガジンハウス、2003年)で、「現場はすべてだ。現場に行かなくちゃ分からないものは空気だ。それこそが現場でしか嗅ぎ取ることのできない第一級の情報なのだと信じて疑わない。テレビは映像と肉声があってなんぼの世界なのだ」と記し、現場取材の意義を強調している。

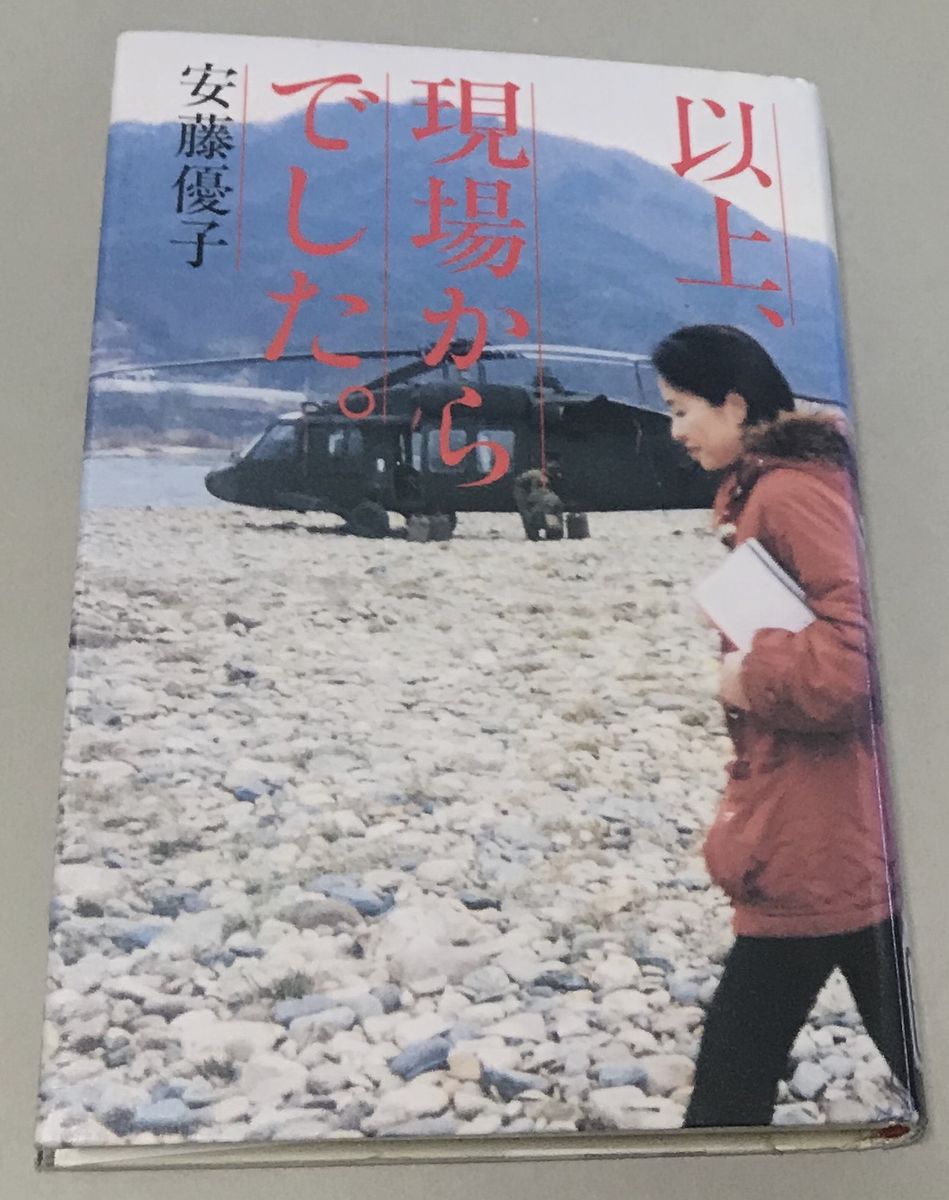

安藤優子氏の著書『以上、現場からでした。』=筆者撮影

安藤優子氏の著書『以上、現場からでした。』=筆者撮影さらに、レポーターという伝え手は「身代わり体験者」「着目点のガイド役」の役割を担うから必要であると力説し、「暑いならばどう暑いのか。汗がしたたり落ちて背中にシャツが張りつくほどなのか。映像の限界を補う以上に、受け手により確かな情報を送るために言葉がある」と指摘している。

安藤キャスターは1991年の湾岸戦争で、日本人ジャーナリストとして唯一、現場レポートを実施したことで名高い。同書では、ザイールの難民キャンプを取材したり、小泉純一郎総理大臣(当時)の初訪米に同行取材したり、クリントン米大統領(当時)と単独会見したりした過去の取材体験を綴っている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください