大人の偏見が子どもに影響、ネットでもいじめも憂慮

2020年09月11日

新型コロナウイルスについては毎日、感染者が何人、どこそこでクラスター発生、などと報じられている。多くの人にとって不安や恐怖、ストレスを感じる状況だが、特に感染者の少ない地方では、感染者差別が起きやすい。

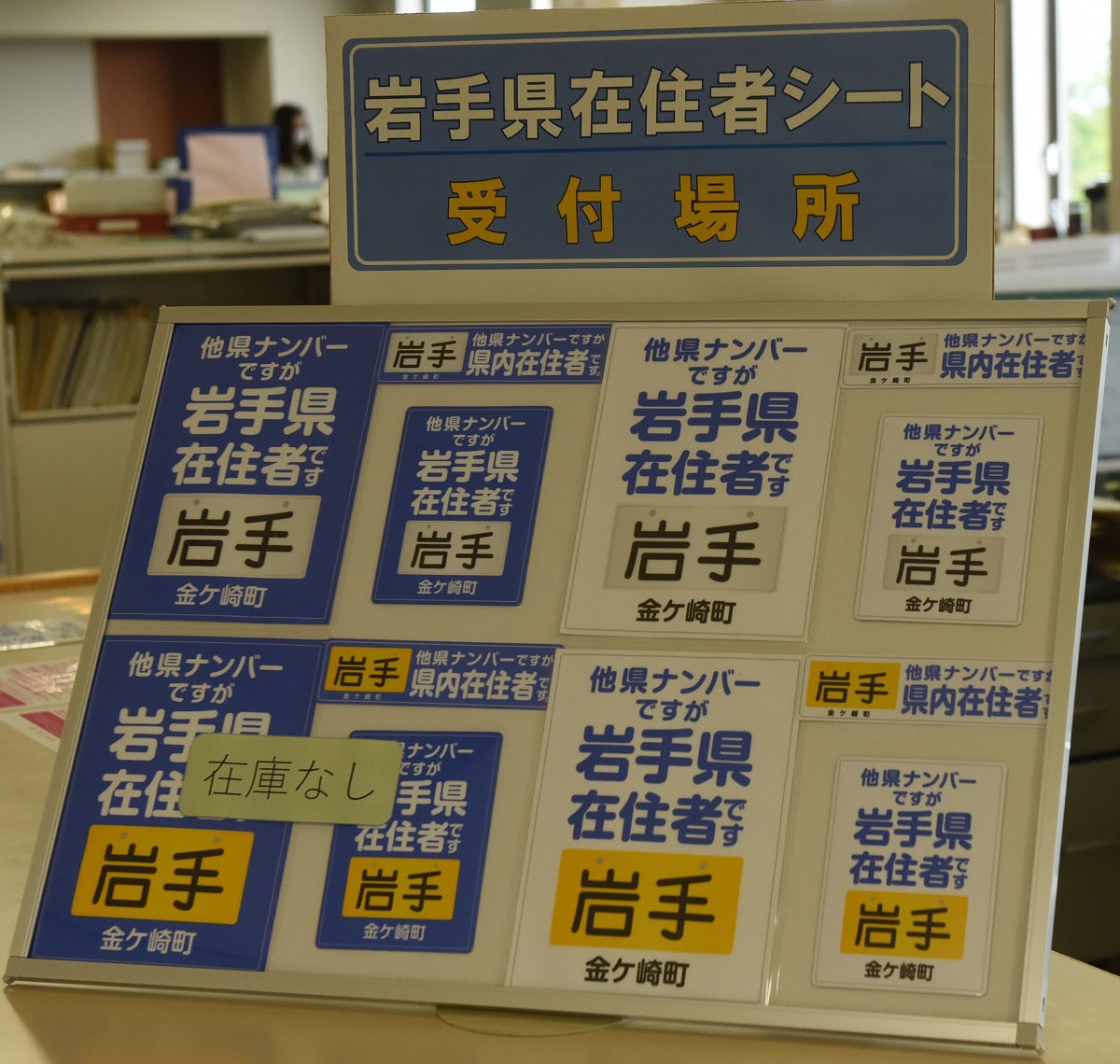

岩手県内で県外ナンバーの車への嫌がらせ対策で配られた「在住者」を示すステッカー=2020年6月

岩手県内で県外ナンバーの車への嫌がらせ対策で配られた「在住者」を示すステッカー=2020年6月

県外からの来店を断る岩手県内の飲食店のチラシ

県外からの来店を断る岩手県内の飲食店のチラシ感染が明らかになることで、周囲の人に攻撃されたり、ネット上で名前が拡散されたりすることを恐れて、きちんと検査を受けるのをやめてしまう人も既にいる。適切な治療や隔離がなされないのは、本人にも社会全体にもマイナスである。

海外のいくつかの新聞社やテレビ局のコロナ関係の記事を調べたが、感染者が近隣住民から嫌がらせを受けたという事例は、ほとんど報じられていない。3月下旬に慶応大学、大阪大学などの心理学者が日本、米国、英国、イタリアの4カ国の人にウェブで「新型コロナに感染するのは自業自得だと思うか」という調査をしたところ、日本では「そう思う」と答える人が突出して多いことが分かった。日本には他の3カ国よりも、病気にかかった人を責め、排除しようとする不寛容さがあると分かる結果だ。

個人攻撃は、感染者を特定し、公開し、責め立てようとするネット上の「感染者ストーキング」という形でも表れている。

岩手県で初の感染者が出た際、テレビがその人が関東の方へキャンプに行っていたなどと報じていたが、公共のメディアがこうした情報を流すべきではないと私は考える。

大事なのは、何が社会にとって必要な情報で、何が不要であるかをきちんと切り分けたうえで、エビデンスに基づいた正しい情報を多くの人が知ることだ。

感染者がどこの誰か詮索したところで、野次馬的な欲求が満たされるにすぎない。むしろ、もし自分の愛する家族が感染者となったが場合、自分はどう接するかを考え、他の感染者に対しても自分の家族同様に気遣う思いやりを持つべきだろう。

岡山県が実施している「ダメ!コロナ差別」啓発キャンペーンのチラシ

岡山県が実施している「ダメ!コロナ差別」啓発キャンペーンのチラシ家庭など周囲の環境によって、無意識のうちに植え込まれる偏見や差別感情のことを「アンコンシャス・バイアス(Unconscious bias、無意識の偏見)」という。コロナ禍の大人の態度が、青少年の心に「アンコンシャス・バイアス」を植え付けていないか危惧される。

子どもたちのいじめは、大人の言動が発端になることがよくある。

2011年の東日本大震災の後には、こんな事例があった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください