ネットの普及で「取材プロセスの見える化」が進み、政権とメディアの関係が露見した

2020年09月09日

安倍晋三首相の退陣表明に伴い、この間の政権とメディアの関係はどうだったかを問う声が出ている。多くは「メディアの敗北」という総括だ。

もちろん、そうである。ただし、こうした状況は今に始まったことではない。

政権との「忖度」「妥協」「すり寄り」や「敗北」は過去に幾度もあった。かつてとの違いは、インターネットの普及で「取材プロセスの見える化」が進み、市民も実感を持って政権とメディアの関係を感じ取れるようになった点かもしれない。

メディアと権力の「不都合な関係」は過去に幾度も実例がある。メディア史をひも解きつつ、多くの市民が忘れているかもしれないケースを挙げていこう。

よく知られているケースでは、正力松太郎氏(故人、1885〜1969年)と米国の関係がある。

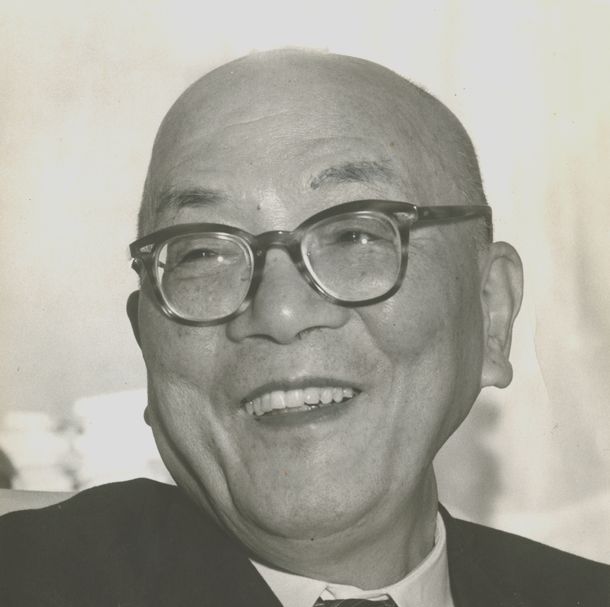

正力松太郎氏=1959年6月

正力松太郎氏=1959年6月早稲田大学社会学科学総合学術院の有馬哲夫教授らの調査・研究によると、GHQの占領時代、正力氏は米国中央情報局(CIA)の協力者となり、戦後の日本が形作られる時期に米国に有利な世論形成に関与したとされる。有馬教授は米公文書館の記録をひも解き、『原発・正力・CIA 機密文書で読む昭和裏面史』(新潮新書、2008年)などの著書でその詳細を披瀝している。

戦前の朝日新聞で筆政などを務め、社内きっての実力者だった緒方竹虎氏(故人、1888〜1956年)の場合も、正力氏と似ているのではないか。

緒方氏は満州事変の直後まで日中戦争における日本軍部の戦線拡大姿勢に反対する論陣を張っていたが、軍幹部の“説得”によって論調を変え、戦線拡大に理解を示すようになる。そして1944年には朝日新聞を去り、内閣情報局の初代総裁(国務大臣)に就任。検閲下にあった新聞各紙を政府側から“指導”する立場になった。敗戦後、緒方氏は衆院議員となって政界に本格進出し、吉田茂内閣で官房長官や副総理も務めた。

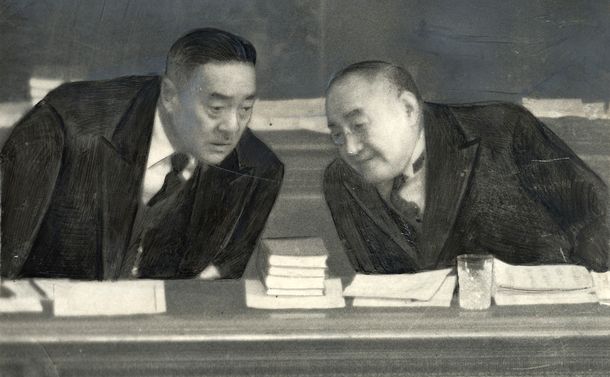

衆院本会議で吉田茂首相(右)と打ち合わせをする緒方竹虎副総理= 1954年1月28日

衆院本会議で吉田茂首相(右)と打ち合わせをする緒方竹虎副総理= 1954年1月28日有馬教授の調査によると、この緒方氏も敗戦後はCIAのエージェントとなり、米側には「POCAPON」のコードネームで呼ばれていた。逝去までの数年間は、米側の対日政策などに協力していたとされる。

新聞はもともと、政治的主張を軸とした論説紙として普及してきた明治時代からの歴史があり、敗戦までは今で言う「ジャーナリズム」的志向は乏しかった。新聞と政治の距離も現代では想像しにくいほど近かったはずである。

もちろん、軍部批判の論説を書き、最終的には軍部に屈した上層部の意向で社を追われた桐生悠々氏(信濃毎日新聞)や、軍部批判を貫き一歩も引かなかった菊竹六鼓氏(福岡日日新聞=現在の西日本新聞)のような実例もある。

しかし、正力氏や緒方氏らのケースを振り返ると、「メディア=新聞」であった時代の新聞社上層部は常に権力者と同じバスに乗り、いかに市民・大衆を置き去りにしていたのかが見える。戦前の新聞統合では、特高警察の幹部や内務省官僚だった知事が新聞社の合併に要する資金を斡旋するケースも珍しくなかった。忖度や密着どころの話ではない。

高度経済成長の時代になっても、「敗北」はたくさんあった。ただ、戦前と違って「権力監視」を本務とするジャーナリズム精神が日本でも少しずつ拡大し、曲がりなりにも新聞やテレビに定着しようとしていた時期でもある。勢い、「敗北」は権力とメディアとの間に生じた衝突の結果でもあった。

毎日新聞の記者で国際報道に長く従事した大森実氏(故人、1922〜2010年)は外信部長だった1964年、ベトナム内戦の取材チームを作り、自らも北ベトナムに足を踏み入れた。北ベトナムを旧ソ連や中国、南ベトナムを米国が支援するなど、冷戦の代理戦争が火を噴いていた頃である。米国が本格参戦し、「内戦」が本格的なベトナム戦争となる少し前のことだ。

取材は『泥と炎のインドシナ』と題して毎日新聞紙上で1965年1月から38回連載され、大きな反響を呼んだ。大森氏は西側の記者として初めて北ベトナムの首都・ハノイ入りに成功し、詳細な現地ルポも書いている。それまでのベトナム報道は主として米国など「西側」の当局情報に拠っており、現地の悲惨な実相が伝わっているとは言い難かった。一連の報道はその壁を突き破った国際調査報道でもあった。

この報道は米国の理不尽さを指弾する内容でもあったため、米国側は強く反発した。とくに、親日派として知られたライシャワー駐日大使は「記事は事実無根だ」と記者会見で強く抗議した。大森氏の自著『石に書く』『虫に書く』などによると、日米両政府からの圧力に抗しきれなかった毎日新聞側はその後、一連の報道内容を修正する記事を掲載する。社内の空気もガラリと変わり、大森氏らを退社に追い込んでいったという。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください