【9】お年寄りが活躍。人が人を呼ぶ新しい観光の姿

2020年09月23日

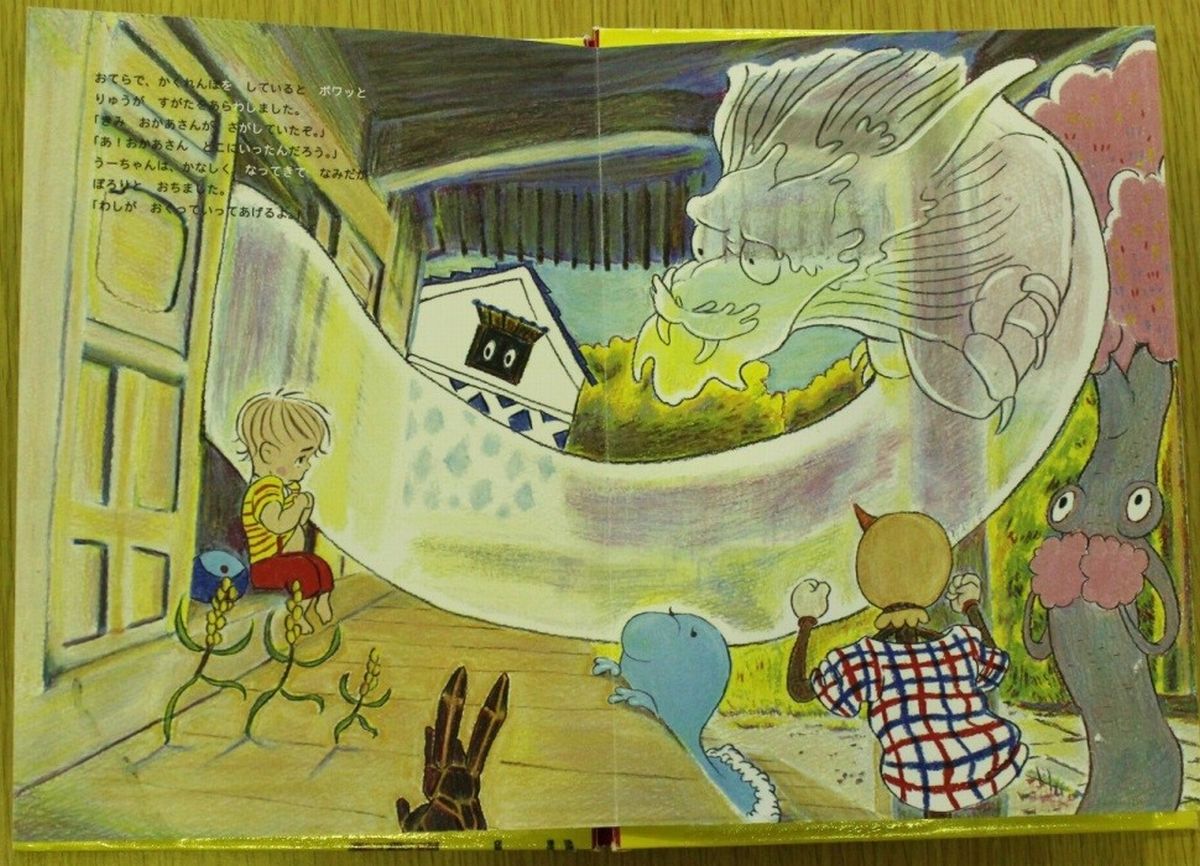

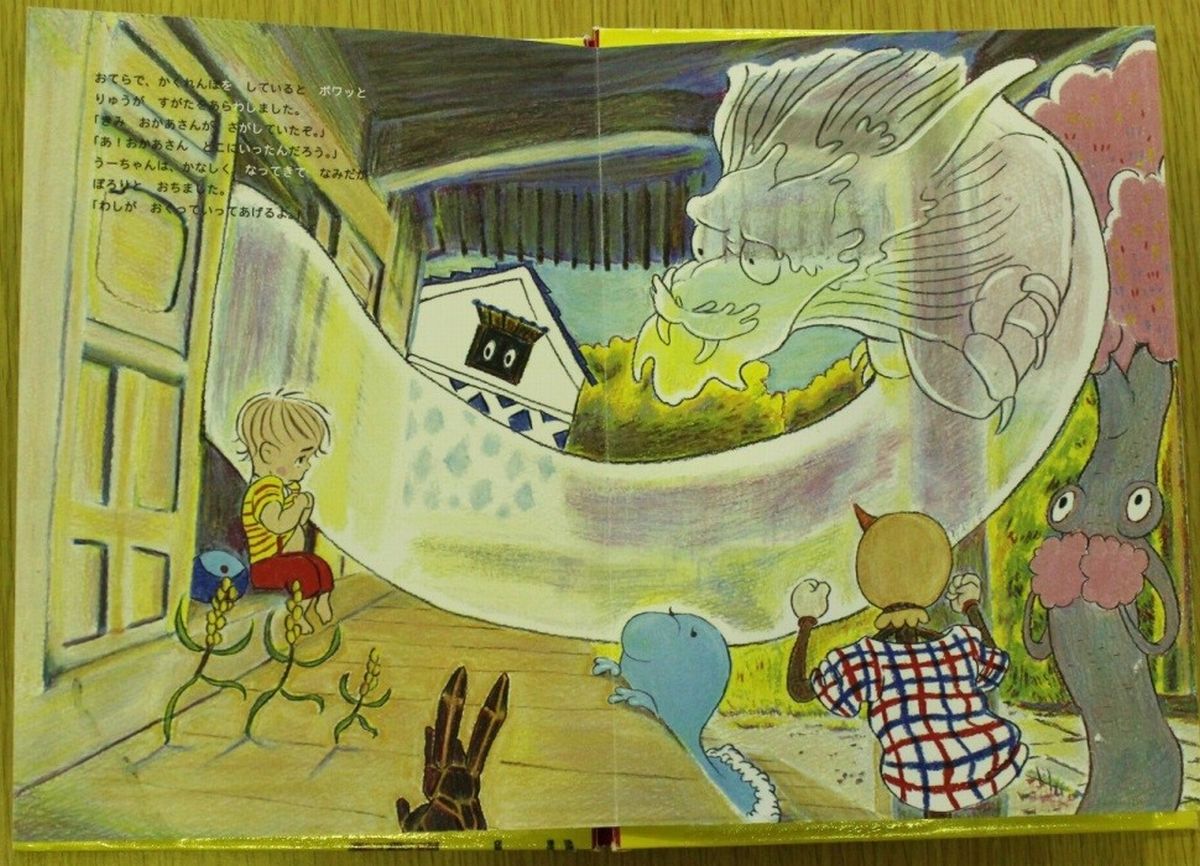

大村勇貴さんは大学生時代に松崎町をめぐり、この地を舞台にした絵本『うーちゃんのまつざき』を制作した。写真は龍が登場する場面

大村勇貴さんは大学生時代に松崎町をめぐり、この地を舞台にした絵本『うーちゃんのまつざき』を制作した。写真は龍が登場する場面少し前の話になるが、7月16日付の朝日新聞(夕刊)に、京都アニメーションの放火事件で犠牲になったアニメーター大村勇貴さんゆかりの静岡県松崎町が紹介されていた。大村さんは大学生時代、在籍する大学と同町との連携事業が縁で訪れ、この地を舞台にした絵本を制作し、町立図書館に寄贈したと伝えている。

伊豆半島の先端近くにある松崎町は、駿河湾を臨む半農半漁、そして観光の町である。狭い耕地を利用した棚田や、「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」を宣言した海辺の景勝、処々に湯けむりあげる温泉など、観光資源も変化に富む。最近では、年配者が運営する食事処が話題になり、多くの観光客が訪れる。人が人を呼ぶ、もうひとつの観光も見逃せない。

なまこ壁に囲まれた中瀬邸とときわ大橋(手前右側)=筆者撮影

なまこ壁に囲まれた中瀬邸とときわ大橋(手前右側)=筆者撮影町の中心に那賀川が流れ、「なまこ壁」と呼ばれる白と黒の対比が美しい独特の壁を持つ建物が続く。黒い平瓦を菱型に組んで目地に白い漆喰を盛り上げるように塗り、そのもっこりした形状が海の生き物のナマコに似ていることから、その名がある。

なまこ壁は、防火、防湿、防風などの効果があり、明治時代から造られたが年々、減少。現在も伊豆地方一帯で見られるが、特に松崎町に多く、町観光協会の話では現在も190棟ほどが残されているという。下田方面から那賀川沿いの桜並木を過ぎて町中に入ると、この壁が目に入り、松崎に来たという思いを強くする。

川に面して立つ「中瀬邸」(入館料100円)もそのひとつで、明治20(1887)年に建てられたかつての呉服問屋だ。土蔵と母屋がなまこ壁作りになっている。中瀬邸の前には、ときわ大橋がかかる。橋の両側の欄干にもなまこ壁が施され、さらに桜の絵などが漆喰で描かれている。

松崎の町は、なまこ壁と漆喰の里とでも呼びたいほどにその造形物に出合う。何故なのだろうか。

その答えは、橋を渡った先にある「伊豆の長八美術館」(同500円)や、淨感寺にある「長八記念館」(同500円)を訪れてわかった。どちらも長八がつくが、これは松崎出身の左官職、入江長八を指し、その作品が展示されている。

左官の技術を結集して造られた「伊豆の長八美術館」。入江長八の作品50点を展示=筆者撮影

左官の技術を結集して造られた「伊豆の長八美術館」。入江長八の作品50点を展示=筆者撮影元東京美術学校名誉教授の結城素明は、昭和13年に出版した『伊豆長八』(芸艸堂出版部)で、長八の作品を見た高村光雲が「伊豆の長八は、江戸の左官としては、前後に比類ない名人であった。(中略)その間取りといひ、鏝先の働きなどは巧みなもので、私は此所で如何にも長八が名人であることを知った……」と語ったと、記している。鏝絵芸術のいわば本家であるだけに、松崎の町中には漆喰を活用した作品が多いのだろう。

美術館は1984(昭和59)年に開館。建設には、日本左官業組合連合会が、長八の技術を伝承すべく漆喰を使った建物づくりに全面的に協力。設計は石山修武氏が担い、左官職人の粋と技が結集した建築作品として第10回吉田五十八賞を受賞している。館内には、『富嶽』や『静御前』など、西洋のフレスコ画にも劣らぬ繊細な彫りと情感豊かな色彩が施された約50点が展示されている。

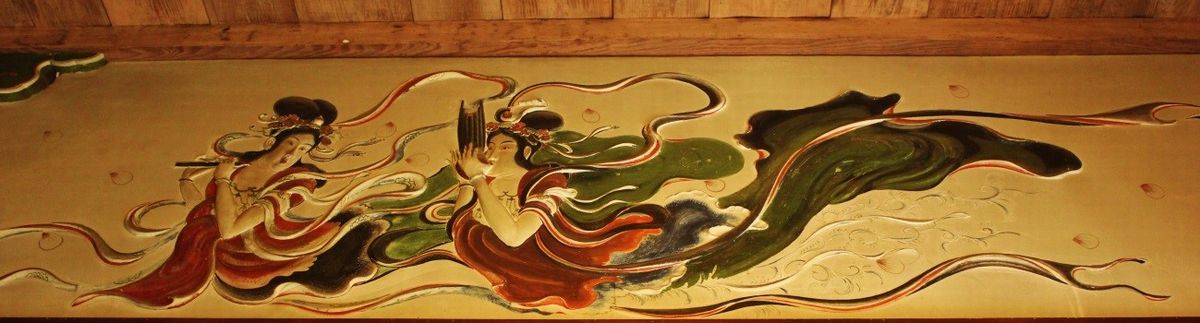

「長八記念館(淨感寺)」の欄間に描かれた『飛天の像』=筆者撮影

「長八記念館(淨感寺)」の欄間に描かれた『飛天の像』=筆者撮影 淨感寺本堂の天井に描かれた八方睨みの『雲龍』=筆者撮影

淨感寺本堂の天井に描かれた八方睨みの『雲龍』=筆者撮影

大村勇貴さんは大学生時代に松崎町をめぐり、この地を舞台にした絵本『うーちゃんのまつざき』を制作した。写真は龍が登場する場面

大村勇貴さんは大学生時代に松崎町をめぐり、この地を舞台にした絵本『うーちゃんのまつざき』を制作した。写真は龍が登場する場面冒頭で紹介した大村勇貴さんが制作した絵本『うーちゃんのまつざき』には、主人公うーちゃんを助ける白い龍が登場する。同館の本多正弘館長(63)は「天井の龍の絵が強く印象に残っていたのかも知れませんね」と推測する

近くには、「なまこ壁通り」と名付けられた小道があり、母家から隣接する蔵までなまこ壁で囲まれた豪壮な家が立つ。1958(昭和33)年に文化勲章を受章した薬学者・近藤平三郎博士の生家(非公開)で、平瓦の黒色はやや退色しているものの、1階から2階まで一面を包むなまこ壁は目を引きつける迫力と美しさがある。その先には1910(明治43)年に建てられた呉服商の伊豆文邸もあり、現在は無料の休憩所に活用されている。

母家も蔵もなまこ壁で囲んだ近藤平三郎博士の生家=筆者撮影

母家も蔵もなまこ壁で囲んだ近藤平三郎博士の生家=筆者撮影松崎の中心部から海沿いの国道136号を南下。道沿い4キロに渡って21体の彫刻が飾られた「富士見彫刻ライン」を行くと、小さな岬を越えるごとに小さな集落が点在する。中心部から車で約10分の最初の集落が「岩地」だ。

波静かなコバルトブルーの入り江にウコン色の屋根が映える岩地の集落(松崎町観光協会提供)

波静かなコバルトブルーの入り江にウコン色の屋根が映える岩地の集落(松崎町観光協会提供)岩地地区では1984(昭和59)年から、当時の依田敬一町長が78年に提唱した「花とロマンの里松崎」事業の一環として、青く澄んだ海に映えるウコン色を屋根に塗ることが推奨された。一時は、“東洋のコートダジュール”と呼ばれるほどにウコン色の屋根が広がっていたという。

1965(昭和40)年に国道136号線が整備されて以降、「観光にも力を注ぎ始めた、いわば松崎町の観光の黎明期の施策」(松崎町観光協会)で、町長を先頭に進められた行政主体の観光地作りだった。

岩地には温泉も湧いており、浜では毎年、海水浴シーズンに合わせ、廃船を文字通り湯船にして温泉を入れる露天風呂も作られてきた。今年はコロナ禍で中止されたが、今日まで引き継がれている。

岩地の先が、「石部(いしぶ)」だ。半農半漁の集落で、温泉も湧く。小さな漁港の先には石垣で囲まれた平六地蔵露天風呂があり、毎年5月から10月の期間に営業して海水浴客らに喜ばれているが、ここもコロナ禍で今年は利用できない。

海に向かって大小様々な田が階段状に広がる「石部の棚田」=筆者撮影

海に向かって大小様々な田が階段状に広がる「石部の棚田」=筆者撮影「石部の棚田」と呼ばれ、眼下に広がる駿河湾と一体になった情景は日本の原風景と評され、1999(平成11)年、「静岡県棚田等十選」に選定された。棚田の間の車1台分ほどの狭い道を歩くと、両側に丁寧に手入れされた田が足元から広がる。上から眺めれば、稲穂が眼下の海を見つめるように垂れ始めていた。

棚田を管理、育成している石部棚田振興協議会の山本公会長(61)によれば、「江戸時代にはすでに棚田が耕作されていた」そうだ。1824(文政7)年には記録があるというから、歴史は古い。漁業の収穫だけでは十分ではなかった石部の人々は、背後の山を切り開いて水田とし、営々と作業を受け継ぎ、昭和40年代初期までは10ヘクタールに1000枚の田が耕作されていたという。

しかしながら、昭和40年、松崎の中心部から石部までバス便が開通し、海上から陸上へと交通が転換。2年後には温泉が湧き、民宿ブームによる観光客の増加もあいまって、重労働の棚田での米作りは徐々に衰退した。棚田の耕作放棄が続き、一時は9割が原野になってしまった。

だが、石部の地元で、棚田を観光資源としてとらえ直し、地区の活性化につなげる動きが生まれた。2000(平成12)年に、地区住民やボランティアが参加し、100日余をかけて、草ぼうぼうの荒地を田に復元したのである。02年にはオーナー制度も導入し、首都圏などからも多くの人が参加。今では、100口の募集枠に104口の応募があるほどに人気が高まっている。

大村勇貴さんの作品『うーちゃんのまつざき』にも、石部の棚田とみられるシーンが登場する。主人公たちが棚田でおにぎりを食べ、眼下に海が広がる絵が描かれている。この地へ大村さんを案内した松崎町企画観光課の深澤準弥課長(53)は「細かいところまで描かれ、よく観察しておられたのだと感激しました」と語る。

この絵本は、松崎小学校の読み聞かせの会で取り上げている。子供達に読み聞かせしている静岡県子ども読書アドバイザーの石田初恵さん(76)も「なまこ壁や龍など、松崎の特徴をよく取り入れています。子供達は、知っているところが登場しますから、みんな興味をもって聞いていますね」という。

棚田の最上部の道路近くに展望台があり、秋から冬にかけては、棚田と青い海、そして彼方に富士山が望まれるという。来た時とは別の山間の道を下って国道136号に出る。石部へ戻る途中で、「雲見」の集落に入る。ここも温泉が湧き、36軒の旅館と民宿が集まる観光と漁業の里である。砂浜に出ると、入江の正面に、「牛着岩」と呼ばれる三角形をした大小2つの岩が目に入る。その彼方には、駿河湾をはさんで富士山が姿を見せる。

雲見の浜からは、牛着岩の向こうに、海から浮き上がるようにして富士山が望める(松崎町観光協会提供)

雲見の浜からは、牛着岩の向こうに、海から浮き上がるようにして富士山が望める(松崎町観光協会提供)有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください