社会をミスリードしかねない「自助、共助、公序」。必要なのは「社会」を取り戻すこと

2020年09月29日

菅義偉新首相は、9月16日の就任会見で「私が目指す社会像。それは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる」と述べた。また、それに先立ち、「自分でできることは基本的には自分でやる、自分ができなくなったら家族とかあるいは地域で協力してもらう、それできなかったら必ず国が守ってくれる。そういう信頼をされる国、そうした国づくりというものを進めていきたい」(9月4日TBS『NEWS23』)とも述べていた。

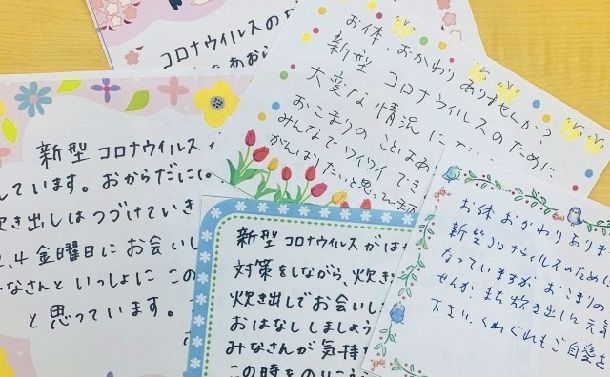

コロナ禍の困窮者に対して励ましの手紙をお弁当に添える「NPO法人抱樸」提供

コロナ禍の困窮者に対して励ましの手紙をお弁当に添える「NPO法人抱樸」提供いうまでもなく「自助」は大事だ。だが、「まずは自分で」は、必ずしも「自助」を大事にすることにはならない。

私は長年、現場で困窮者と向き合ってきたが、「まずは自分で」と国が言ってしまうことは、決して「信頼される国」につながらない。それどころか、「自助」を尊重することにもならない。

菅氏は「自助、共助、公助」と三つのカテゴリーで話したが、最近はさらに一つ加わり、「自助、互助(家族や地域の助け合いを意味し、菅氏の言う共助)、共助(こちらは社会保険制度)、公助(公的扶助)」という4つのカテゴリーで語られることが多い。数年前、厚労省の会議で「知らない間に三つが四つに増えて、公助が一層遠くに離れていった」と発言し、場がしらけたことを思いだす。

「まず自助、自助がダメらなら共助、共助がダメなら公助」という「助の序列化」は、一見わかりやすいが実は「空論」だ。「自助」というダムが決壊する、次に「共助」というダムで受け止める。それが決壊すると最後は「公助」というダムが機能する。生活保護が「最後のセーフティーネット」と呼ばれるのは、そういう意味である。

だが、「最後のセーフティーネット」では遅いのだ。そもそも「公助」が、その前に存在する「自助」や「共助」というダムが「決壊すること」を前提に想定されていること自体が問題なのだ。「ダム決壊論」の弱点は、まさしくそこにある。

本当に「自助」を尊重したいのなら、「自助」と「共助」、特に「公助」が並行的に機能しなければならない。なぜか。理由は実に単純だ。「人は独りでは生きていけない」からだ。それが人間だと私は思う。

「私(自助)」が決壊する前に、「共助」、いや、なによりも「公助」が活用できること。それが、ほんとうの意味で、菅氏が言う「自助」の尊重となる。

「自助」が大切なのは、それが「私という個人」に関わる事柄だからだ。「自律(autonomy)」や「自決(self-determination)」という「個人の主体性」こそが「自助」の本質だ。「自助努力」は他人や国から要求されることではなく、極めて「私(わたくし)」の事柄と言える。

「僕が僕の人生に対してがんばる」と言うことは悪いことではない。しかし、国から言われて頑張るのなら、それは「主体的な事柄」なのか。嫌々するのは、「自助」ではあり得ない。主体性や自律性が脆弱だからだ。

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とする。

すべて国民は、個人として自律的に幸福を追求する権利を持っている。「自助」は、その権利の行使である。だから国はこれを「最大の尊重」をもって臨まねばならない。「尊重」は、「強制」でもなければ「無作為」でもないことは言うまでもない。

また、憲法25条の生存権においては、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、国の義務を明記している。法律のことはわからないが、支援の現場でこれらの憲法条文を読む限り、「まずは、自分で」と、国家が「他人事」のように言うことはできないと思う。

「自助」「共助」と「公助」には質的な違いがある。「自助」も「共助」も要するに「自発的行為」である。「強制」はできない。一方で、「公助」は憲法に明記された「国の義務」に他ならない。義務であるはずの「公助」が、「自助」と「共助」の後、しかも「決壊」後に登場することには、どうしても違和感がぬぐえない。

さらに、国のリーダーが「まずは自分で」と強調することは、社会全体をミスリードする危険も大きい。

「自己責任」が偏重されてきた結果、生活保護世帯や困窮者、ホームレスに対しするバッシングが常態化した。「自己責任を果たすことができない人はダメな人」「他人に迷惑をかけてはいけない」という空気は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください