その振付作品継承への課題

2020年10月01日

現在、多くの日本人バレエダンサーが海外のバレエ団で活躍しているが、そのさきがけ──深川秀夫が9月2日、間質性肺炎で死去した。73歳だった。

私がバレエ取材を続けているなかで、様々な著名なダンサーや振付家とお話させていただく機会があるが、その中でも深川は特別。踊る才能も作品を創る才能もずば抜けているのに、驚くほど気さく。「深川先生」と呼びかけると「秀夫、の方で呼んでよ!」と言われ、さすがに呼び捨てにはできず、最近数年は「秀夫先生」と呼ばせていただいていた。

3年前に倒れてからは酸素が離せなくなっていたが、それでも可能な限り作品の指導に向かっていた。そんな闘病中の電話で「菘さん、僕は倒れて一つだけ良いことがあった。僕が倒れても、来年も僕の作品を上演したいと言って来てくれるところがたくさんある。だから、もし僕が死んでも、僕の作品はきっと残って行くだろうと思えて」──その言葉が今も耳に残っている。様々な課題(詳しくは後半に書きたい)はあるが、きちんと残して行くのが残された者の使命だと心から思う。

宮下靖子バレエ団「コッペリア」(2015年11月)より 撮影:岡村昌夫(テス大阪)

宮下靖子バレエ団「コッペリア」(2015年11月)より 撮影:岡村昌夫(テス大阪)

あらためて深川の経歴をたどってみよう。1947年8月23日に名古屋で生まれ、14歳から越智バレエ団(現・越智インターナショナルバレエ)で学んだ。'65年にヴァルナ国際コンクール第4位、'69年の第1回モスクワ国際コンクールでは第2位銀メダル、同時にパリ国際舞踊大学から日本人初のニジンスキー賞も受賞した。ちなみにこの時の1位金メダルは、後にアメリカに亡命して世界のトップスターになったミハイル・バリシニコフだ。

同年、深川は東ベルリンのコミッシュ・オペラのソリストに。もちろん、まだ、東西ドイツが分断されていて自由に行き来できない時代のこと。このコミッシュ・オペラのフィンランド公演の折、11人ものダンサーが西側に亡命した時には、西側の人間だったことで、手引きをしたのではないかと疑われ、かなり辛い経験をしたと聞く。

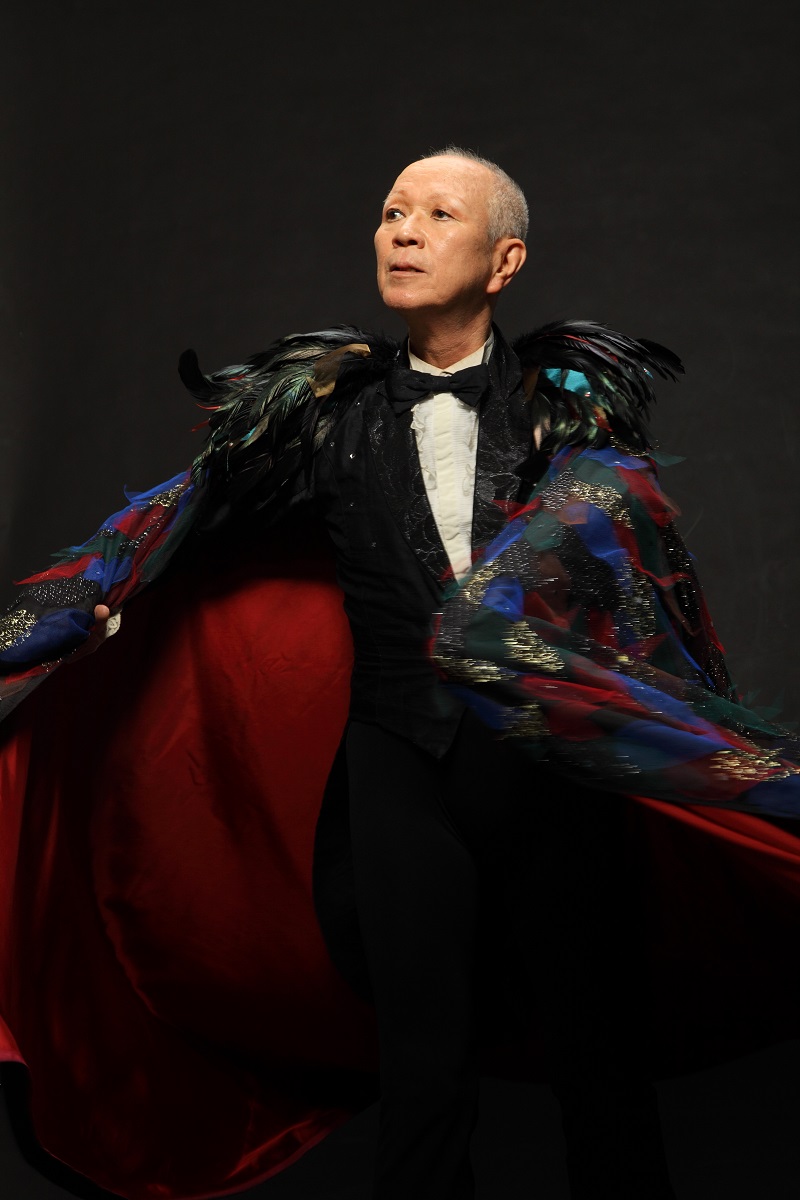

撮影:河辺 利晴 協力:宮下靖子バレエ団

撮影:河辺 利晴 協力:宮下靖子バレエ団 長年、舞台監督として作品に関わり、信頼厚く、弟分として「お兄ちゃん」、「ハジメ」と呼び合う仲の森岡肇さんは、作品について「凄くおしゃれで西洋的、音に的確。日本人振付家が作品を創ると、どこか浪花節っぽくなったり、くどかったりするけれど、そういう日本人的なところがない」と話す。「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「ジゼル」「コッペリア」といった古典演目を、日本のバレエ団体の実情に合わせながら演出振付、倒れるまでは、「コッペリア」で、コッペリウス(コッペリア人形を創った博士)役を飄々とした魅力たっぷりに踊ってもいた。

撮影:河辺 利晴、協力:宮下靖子バレエ団

撮影:河辺 利晴、協力:宮下靖子バレエ団有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください