子どもの意見を聴くということは、実は大人が自分自身や社会を見つめること

2020年10月03日

みなさんは、「子どもアドボカシー」という言葉を聞いたことはありますか?

「子どもアドボカシー」とは、子どもの声を聴き、大人が一緒に考え、支援しながら、彼らの声を生活のほか、政策や制度に反映させることです。1989年に国連で採択され、日本政府が94年に批准した「子どもの権利条約」の12条に子どもの意見表明権が記されています。その意見表明権を保障するための取り組みが「子どもアドボカシー」です。

19年6月に成立した児童福祉法等改正法では、2年をめどに意見表明権を保障する仕組みを検討すると規定されました。それを受けて、厚生労働省が調査研究事業を始めるなど、日本の児童福祉の現場でも取り組みが始まりました。

子どもアドボカシーはいわば文化です。子どもが意見を言うとはどういうことで、そのためには何が必要なのか、また、子どもの意見を聴くということはどういうことなのか、その理解なしには、意見表明権を保障する仕組みを作ることはできません。その文化を作っていくための取り組みの様子を報告したいと思います。

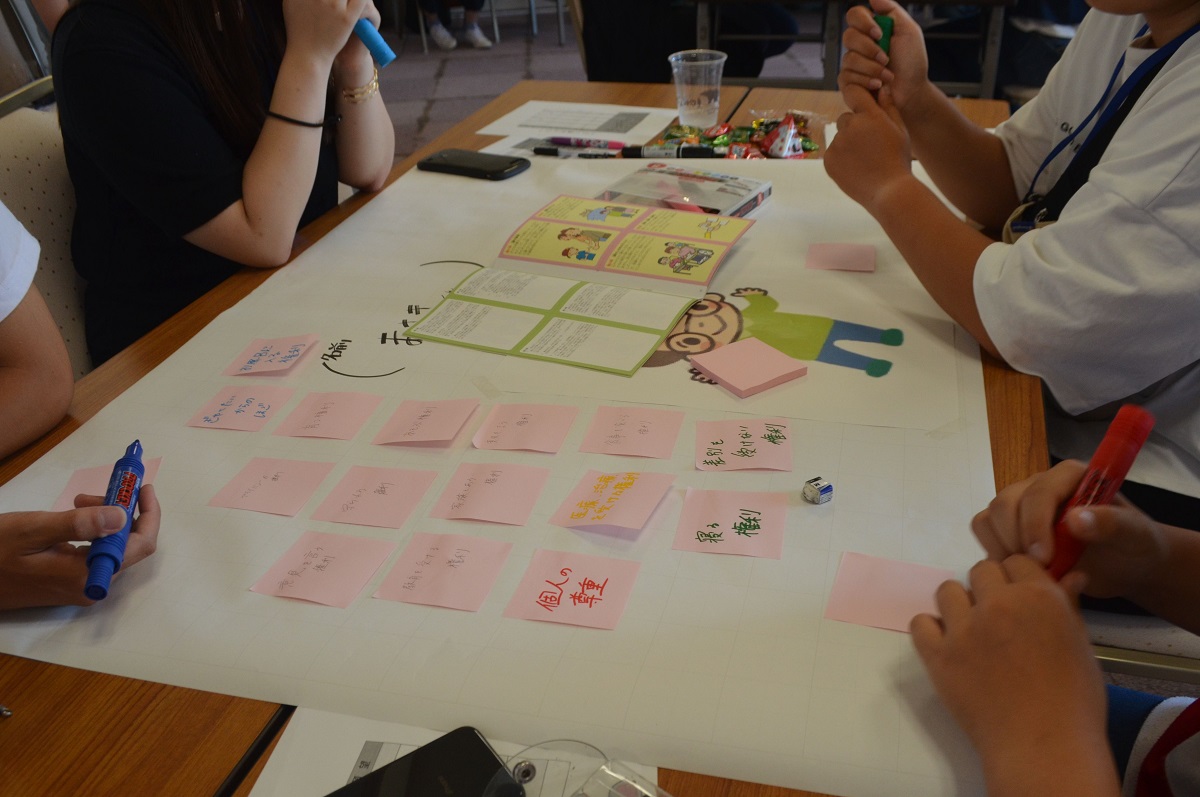

子どもの権利について学ぶワークの様子=2019年8月、鳥取市、大久保真紀撮影(以下すべて同じ)

子どもの権利について学ぶワークの様子=2019年8月、鳥取市、大久保真紀撮影(以下すべて同じ)私がお伝えしたいのは、昨年の8月に2泊3日で鳥取市で開かれた「全国インケアユースの集い」です。

「集い」は、日本キリスト教児童福祉連盟が企画したものです。「インケア」というのは、親と離れ児童養護施設など社会的養護のもとで暮らしている、という意味で、「ユース」は若者という意味です。つまり、施設で生活している高校生と、最近まで施設で生活していた大学生や社会人の若者の集いです。10数人のユースが参加しました。高校性の引率で来た施設職員と「集い」のスタッフとして動く施設職員も約20人いました。

さて、みなさんに質問です。次に挙げるもののうち、どれが子どもの権利でしょうか?

食べもの、プライバシー、学校(教育)、デート、家族との面会、スポーツ(遊び)、医療・治療、好きな服、プライベートな会話、携帯電話

これは、「集い」のグループワークであった最初の質問でした。

「集い」は、日常の生活ではあまり意識したことがない「権利」について大人も子どもも考えることから始まりました。4~5人ずつに分かれたグループで、先ほどの質問について話し合いました。

ちなみに、「デート」と「好きな服」は願望、「携帯電話」は必要なものですが、権利ではありません。それ以外のものは、みな「子どもの権利条約」に書かれてある権利です。

みなさんはどれぐらい正解しましたか? 正解することが目的ではなく、子どもの権利について考えてみるというのが狙いです。子どもも大人も、子どもの権利なんてふだんあんまり考えたことがない人も多いかもしれませんから。

次のワークは、施設で暮らす子どもにとって大事だと思う権利を5つ挙げるというものです。子どもの権利条約に書かれた条文を見ながら、何が大切かを話し合いました。「教育の権利」「話す権利」「医療・治療を受ける権利」「遊ぶ権利」「食事をする権利」「守られる権利」「学校に行く権利」「話を聞いてもらう権利」……。それぞれのグルーブから次々と意見が出ました。これは、権利にはどんなものがあるかを身近に感じるためのワークですが、ワークを進める司会役を務めたのは、大人ではなく、ユースリーダーと呼ばれる、かつては施設で暮らしていた21歳の社会人でした。

「集い」の特徴は、プログラムをユースリーダーと呼ばれる若者が進める点です。スタッフの力を借りながらですが、あくまでもユースリーダーがプログラムを動かしていきます。

なぜそんなことができるのかというと、2015年、17年と施設の子どもたちが、子どもアドボカシー制度があるカナダを訪問し、自分たちと同じように社会的養護のもとで暮らす子どもたちと交流し、多くの気づきと体験をしてきたからです。意見を言うこと、意見を聞いてもらうこと、その体験を実際にカナダの交流会でしてきたユースがリーダーになっている

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください