2020年10月18日

メディアと権力に関する議論は、依然としてあちこちで続いている。では、首相と内閣記者会(首相官邸記者クラブ)は、これまでどんな関係にあったのか。過去記事で振り返りながら、メディアと権力の問題を探りたい。

かつての首相官邸(下)は内閣記者会と会見場がある官邸別館(上)と渡り廊下でつながっていた= 1993年8月21日

かつての首相官邸(下)は内閣記者会と会見場がある官邸別館(上)と渡り廊下でつながっていた= 1993年8月21日本題に入る前に、菅義偉首相と番記者による「パンケーキ懇談」(10月3日、東京都内の飲食店で開催)に関し、これを欠席した新聞社の詳細な見解を新たに残しておきたい。

懇談には大手マスコミ16社が参加し、朝日新聞、東京新聞、京都新聞の3社が欠席した。このうち、京都新聞は「欠席の理由をもっと詳しく示してくれませんか」という筆者の照会に対し、円城得之編集局長が以下のように回答してくれた。全文を掲載しよう。

菅首相との「パンケーキ」オフレコ懇談欠席についてのご質問にお答えいたします。/「開かれた記者会見」をまず行うべきというのが基本的な考え方です。オフレコ懇談があった3日の時点で、新型コロナウイルス対策や日本学術会議の会員任命拒否問題を巡る説明が求められる状況にもかかわらず、菅首相は就任以来、開かれた形での記者会見を開いていませんでした。また国会を開かず、国民に対して所信表明も行っていない状況で説明責任を果たしていませんでした。/また、メディアを見る社会の視線は大きく変化しています。権力との癒着を疑われる行為に自覚的になり、取材プロセスを可視化しないと、メディア不信はさらに深まると考えます。/このため、見聞したことを記事にしない完全オフレコの飲食付き懇談会には参加しないという判断をしました。

「取材プロセスを可視化しないと、メディア不信はさらに深まる」という一文が極めて重要である。旧弊の多い新聞社において、編集局長クラスが取材プロセス可視化の重要性に踏み込み、解決すべき大きな課題であると訴えるケースは滅多にない。さらに円城編集局長は「今後の方針」として、以下のように言及している。

引き続き、開かれた記者会見を求めていきます。現状で完全オフレコの懇談には行くべきではないと考えています。/第2次安倍政権以来、政権側がメディアをコントロールしようとする動きは強まっているように思えます。その中で、メディアは、権力監視という本来の役割を果たしていかなくてはならないと考えています。

同じ照会に対し、東京新聞の回答は政治部(部長)高山晶一氏からだった。10月3日夕方、HPに掲載した内容以上の見解はないという説明だった。その文面は前回の拙稿『「オフレコ懇談会」を問い直す~菅首相と官邸記者の「パンケーキ朝食会」を機に』に記している。

朝日新聞は、広報担当の福島繁取締役から回答があった。10月14日朝刊4面に掲載された政治部長の署名記事に尽きるという。実は、「パンケーキ懇談」後の10月13日夜、番記者よりも格上のキャップを対象とする菅首相との「キャップ懇談会」が開かれ、朝日新聞記者もこのときは参加した。政治部長の署名記事「機会をとらえて、取材尽くします」はそれに関する見解でもある。

首相に取材をする機会があれば、できる限り、その機会をとらえて取材を尽くすべきだと考えています。対面して話し、直接質問を投げかけることで、そこから報じるべきものもあると考えるためです。/参加するかどうかはその都度、状況に応じて判断しています。今月3日には、首相と内閣記者会に所属する記者との懇談会がありましたが、出席を見送りました。日本学術会議をめぐる問題で当時、菅首相自身による説明がほとんどなされていなかったためです。/その後、首相から一定の説明はありましたが、朝日新聞は首相による記者会見の開催を求めています。今後もあらゆる機会を生かし、権力を監視していく姿勢で臨みます。(政治部長・坂尻顕吾)

では、本題に入っていこう。

新聞社・テレビ局のマスコミ界では、記者クラブと権力との間でさまざまな”暗闘”が続いてきた。オフレコ破りも何度か起き、その都度、当局も交えて”しきたりの正常化”に向かう例も少なくない。

しかし、戦後直後からの記事をみると、総じて昔のほうがまともに映る。読売新聞の「ヨミダス歴史館」と朝日新聞の「聞蔵Ⅱビジュアル」という2つのデータベースを使いながら、メディアと権力の関係を振り返ろう。

読売新聞の1949年3月29日朝刊の1面コラム「編集手帳」は、日米の政治家は記者への対応や態度が違うとして、「宴会で酒を飲ませることがいままでの日本の政治家の記者に対する常道みたいなものだった」(一部現代カナ遣いに修正、以下同)などと記している。日本の政治記者たちは当時、取材と私事を混同していたのかもしれない。敗戦の混乱期であり、日本の報道は連合国軍総司令部(GHQ)の統制を受けていた時代だ。

その一方で米国記者も大勢日本に来ており、執筆者も米国式の自由な報道に憧れたのだろう。政治家に対する米国の取材環境を盛んに持ち上げ、日本の政治家にもそれを求めた。しかしながら、その思いはどの程度だったのか。結論は「編集手帳」の末尾に記されている。

フロリダ海岸で海水浴をしながら新聞記者とオフ・ザ・レコードの放談をする政治家のいる国はうらやましい。

記事にしない約束で政治家の放談を聞きたいという考えが、当時の報道界にはびこっていたのだろう。そうでなければ、1面で堂々とこんな記事は書けない。

しかし、そうした底流があったとしても、1950年代から70年代にかけての紙面は時に権力と正面から対峙した。

例えば、1954年9月25日の読売新聞夕刊1面には「首相、報道使命を無視 記者会声明」という4段見出しの大きな記事が掲載されている。吉田茂首相(当時、故人)が会見を途中で切り上げたことに対する内容だ。リード部分を引用しよう。

内閣記者会は二十五日の吉田首相との会見で、首相が質問に十分答えず、約束時間の中途にして退席したことは、報道機関の使命を無視し、民主主義を破壊したものとして憤慨し会見後直ちにつぎの声明を発表して弾劾した。

1954年9月25日の読売新聞夕刊1面

1954年9月25日の読売新聞夕刊1面記事には「右声明する。内閣記者会」で終わる声明文も載っている。この記事の主語は「内閣記者会」だ。現在では、なかなか表に出てこない記者会が主語として1面に登場している。

実は、こうした記事は当時、珍しくなかった。記事数も相当数に上る。1960年5月21日の読売新聞朝刊1面にも「首相に抗議声明 内閣記者会 首相会見拒否で」という2段見出しの記事が載った。安保闘争が激しくなり、岸信介首相(当時、故人)への批判が頂点に達していた時期だ。

内閣記者会は二十日岸首相に対し記者会見を申し入れたが、首相は記者会提出の質問趣旨は了解できないとしてこれを拒否した。よって同記者会は直ちに首相に対し”今後反省のない限り首相側からの会見申し入れには応じられない”として厳重抗議するとともに、同日夕刻つぎの声明を出した。

この記事には、「岸首相に対し猛省を促す」で終わる声明の全文も掲載されている。現在の政治記事とは大きく違い、メディア対権力のせめぎ合いがよく見える。

当時の記者らの回顧録を読むと、今と変わらぬ夜回り取材や懇談があったこともわかる。それでも、報道が国民の側に立って権力者に説明責任を求め、その行動自体を大きな記事とする姿勢は明確だった。今よりも記者の立ち位置がはっきりと見え、取材プロセス可視化も進んでいた。

1970年代で目立つのは、佐藤栄作首相(当時、故人)の退任会見での出来事だ。

1972年6月17日のことである。佐藤首相は安倍晋三・前首相の大叔父であり、在任期間は実に7年7カ月。第2次安倍政権に半世紀ぶりに抜かれるまで、長期政権の記録を誇っていた。

当日の各紙によると、佐藤首相は退任会見に臨む際、内閣記者会に対し、事前に「テレビを通じて国民に直接話す。記者団の質問は受け付けない」という条件を提示した。記者会側は不承不承ながら首相の生の声を聞く機会だとして会見場に入った。記者の一部は「長期政権の総決算の日にそんな身勝手があるか。首相としての責任はまだ続いている」として会見場に入らなかったという。

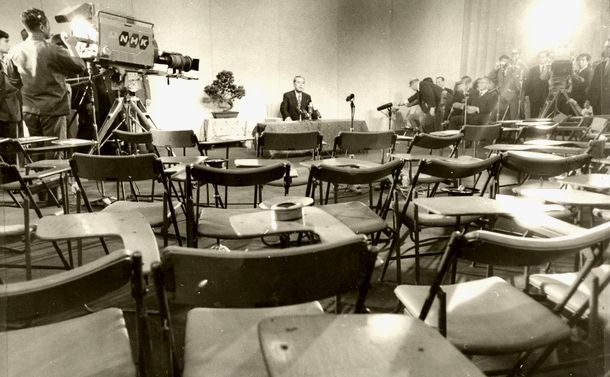

会見場では、新聞記者が前列を占め、テレビカメラが後ろに並んでいた。会場入りした佐藤首相は席に着くなり、「テレビカメラはどこか」「テレビにはサービスしよう」「NHKだけはいい」などと口にした。

さらに「新聞記者の諸君とは話をしないことにしている」「偏向している新聞は大嫌いなんだ」などと言い、「帰ってくださいよ」と前列の新聞記者に退席を求めた。その後、佐藤首相は自ら席を立って姿を消したが、側近らにたしなめられたのか、やがて会場に戻った。その冒頭、記者の1人はこう述べた。

「さきほどの総理の発言は内閣記者会として納得できません。いや、許せない」

佐藤首相は「それじゃ、引き取ってください」と言い、記者側は抗議の意味でほぼ全員退席した。こうしてテレビカメラに向かって一方的にしゃべるだけの退任会見は始まったのである。

首相官邸であった引退会見でTVカメラだけを相手に独演する佐藤栄作首相(中央)=1972年6月17日、首相官邸

首相官邸であった引退会見でTVカメラだけを相手に独演する佐藤栄作首相(中央)=1972年6月17日、首相官邸記者会との一連の経緯については、各紙が「ああ、この総理を七年七カ月も」「ついに出たホンネ」(1972年6月17日の読売新聞夕刊社会面)、「『知る権利』へ最後の暴言」「記者団 一斉に怒りの退場」(同、朝日新聞夕刊社会面)などと大きく報じた。これらのやりとりは各テレビ局が中継を始めた後の出来事だったため、そのまま全国に流れた。今なら政権側に忖度し、即座に画面をスタジオに切り替えるかもしれない。

1972年6月17日の読売新聞夕刊社会面

1972年6月17日の読売新聞夕刊社会面 1972年6月17日の朝日新聞夕刊社会面

1972年6月17日の朝日新聞夕刊社会面この頃までメディア側は少なくとも紙面や番組上においては、政治権力と正面から向き合い、「内閣記者会」が主語となる記事も連発し、そのプロセスも国民に見せていた。

もちろん、「裏」もあった。有力政治家との癒着や密着も横行し、佐藤政権を継いだ田中角栄首相の時代には首相から現金をもらっていた記者も大勢いたとの証言も複数ある。それもあって、当時のメディアと権力の関係を簡単には評価できないが、記者会見や懇談会に至るプロセスすら覆い隠すかのような現在よりは、少なくともはるかにましである。

菅義偉首相へのグループインタビュー。内閣記者会の常勤幹事社が同席した=2020年10月9日、首相官邸

菅義偉首相へのグループインタビュー。内閣記者会の常勤幹事社が同席した=2020年10月9日、首相官邸つまるところ、権力とメディアとの関係とは、報道内容をコントロールしたい側とどう向き合うか、どう伝えるかの問題だ。

その根源において、政権側と間近で接することのできる新聞・テレビが、昔のほうがまだマシだったよねと言われっぱなしで良いのか。

冒頭で紹介した京都新聞の円城編集局長の言葉をもう一度、読んでほしい。

第2次安倍政権以来、政権側がメディアをコントロールしようとする動きは強まっているように思えます。その中で、メディアは、権力監視という本来の役割を果たしていかなくてはならないと考えています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください