コロナ禍で進む「路上脱却」の背景とは?

2020年10月26日

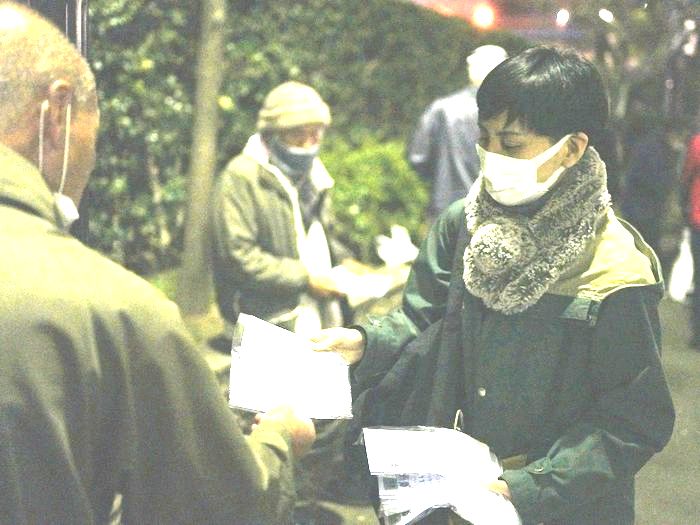

路上生活者らにマスクを配る支援団体=2020年4月8日、東京都豊島区、池田良撮影

路上生活者らにマスクを配る支援団体=2020年4月8日、東京都豊島区、池田良撮影今春以降、コロナ禍の影響で仕事と住まいを失う人が増加していることを受け、全国各地の生活困窮者支援団体は活動を強化している。

私が代表理事を務める一般社団法人つくろい東京ファンドも、寄付金や助成金をもとにアパートの空き室の借り上げを進め、個室シェルターの増設に努めてきた。都内で運営している個室シェルターの数は、今年3月初旬の時点で25室であったが、現在では58室まで増加している。

各部屋には、着の身着のままの状態の方をいつでも受け入れられるように、冷蔵庫・炊飯器・洗濯機等の家電製品と布団一式を備え付けている。家電製品はリサイクルショップで購入して、部屋に搬入してもらっているが、シェルターへの入居希望者は多いため、搬入の2、3時間後には入居者を迎え入れている部屋も少なくない。

この間、新たにシェルターに入居した方は、コロナ禍の影響で仕事を失った20~40代が中心だが、その一方で、60代以上の高齢者も数人、支援につながっている。そのうち5人は、路上生活歴が5年~20年という長期間にわたる人たちだ。

私はこれまで26年間、路上生活者の支援に取り組んできたが、支援関係者の間でも「長期間、路上生活状態にある高齢者の支援は難しい」と言われることが多い。体力が弱っているように見えて、早く路上生活から抜け出してもらいたいと支援者が働きかけても、「体が動けるうちは、自分でなんとかしたい」と言う高齢者は少なくない。

その背景には、長年の行政不信や人間不信、生活保護制度を利用することへのスティグマ(負の感情)、生活環境が変わることへの不安や抵抗感があると考えられている。

そうした事情を知っている私にとってみれば、この半年間で5人もの「長期路上」の人が立て続けにシェルター入所につながったのは、奇跡とでも言うべき出来事だった。

コロナ禍において、彼らはなぜ「路上脱出」へと踏み出すことができたのだろうか。その「秘密」を探ってみたい。

まず、コロナ禍が路上生活を続ける人に与えた影響について考えてみたい。

一部には、「普段からサバイバル生活をしている路上生活者は、非常事態には強いはず」という見方がある。

確かに河川敷などでテント生活をしている人の中には、畑を耕して自給自足に近い生活をしている人もいる。こうした生活をしている人たちは社会や経済の危機の影響を受けにくいかもしれない。

ただ、都市部の路上生活者は、安定した住まいを持たない分、逆に都市の様々な機能に依存している存在だと私は考えている。

例えば、緊急事態宣言が出されていた4~5月には、「図書館が休業になって、昼間の居場所がなくなった」という声が多く聞かれた。

今年は、アメリカのシンシナティを舞台に「大寒波が襲来した日の夜に路上生活者が図書館に立てこもる」というストーリーの映画『パブリック 図書館の奇跡』(エミリオ・エステベス監督)が話題になったが、荒天時に図書館が路上生活者の避難場所になるのは万国共通である。その図書館が一時、閉館したことの影響は大きかった。

また仕事の面では、路上生活者が多く従事するアルミ缶集めの仕事は、アルミスクラップの輸出が減った影響で、買い取り価格が下落した。建築・土木の仕事も一時期、工事現場が止まったため、普段以上に収入が減った路上生活者が多かった。

路上生活者の仕事作りのために発行されている『ビッグイシュー日本版』(450円の販売価格のうち、230円が販売者の収入となる)の路上販売も、テレワークへの移行の影響により、ビジネス街を中心に売り上げが大きく減少した。

発行元の有限会社ビッグイシュー日本では、急遽、販売者である路上生活者を支援するため、「コロナ緊急3ヶ月通信販売」と銘打って、通常は実施していない通信販売に乗り出した。

幸い、通信販売は好調で、4~6月の第1次には約9500人、7~9月の第2次にも約5000人の参加があった(現在は第3次募集中)。この通信販売の売り上げをもとに、ビッグイシュー日本では販売者に販売継続協力金として現金給付(4~6月は毎月5万円、7~9月は毎月3万円)をおこなった。

厚生労働省が2016年に実施した「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)」では、路上生活者のうち、仕事をしている人の平均収入は、約 3.8 万円であった。

路上生活者の多くは、もともと極度の貧困状態にあるわけだが、コロナ禍はそこに追い打ちをかけたのである。

また、各地で実施されている支援団体による炊き出しも、緊急事態宣言中は一部が一時休止になっていた。

だが、『ビッグイシュー日本版』の通信販売に多くの市民が参加したことに象徴されるように、コロナ禍において孤立し、困窮の度合いを深める路上生活者に手を差し伸べる市民の動きも活発になっている。

実は、この間、つくろい東京ファンドが運営する個室シェルターに入居した5人の「長期路上」の高齢者も、地域の住民や医療機関の関係者が声をかけて、私たちにつなげてくれたという経緯があった。自宅や職場の近くで路上生活をしている人に声をかけ、私たち支援団体につないでくれたのである。

こうした市民の動きは以前からあったが、コロナ禍で孤立しがちな路上生活者を心配した人たちが、普段以上に声かけをしてくれた結果、「長期路上」の人たちが支援につながる結果になったのではないかと私は考えている。

東京都中野区で、路上生活者への「声かけ」を自主的に続けている丸茂亜砂美さんは、5歳と7歳のお子さんを育てながら、「子育て環境向上委員会@中野」という任意団体で、子育ち・子育ての環境の改善に取り組んでいる女性である。

丸茂さんが私たちの活動を知ったのは、つくろい東京ファンドが運営している「カフェ潮の路」(現在は休業中)にお客さんとして来られたのが最初である。「カフェ潮の路」は、シェルターを出て、地域で暮らしている路上生活経験者の仕事づくりと居場所づくりを目的としているカフェで、地域住民と路上生活を経験した人たちとの交流の場にもなっている。

「カフェ潮の路」には、「お福わけ券」という独特の仕組みがある。「お福わけ券」は、カフェに来たお客さんが「次に来る誰か」のためのランチ代やコーヒー代を「先払い(寄付)」する仕組みで、これにより所持金のない人も飲食できるようになっている。

丸茂さんはカフェにお子さん連れで来られ、元ホームレスの常連さんたちと交流をしながら、自分でも地域で路上生活をしている人に声をかけるようになったという。

中野区の路上生活者数は、十数人。その約半数は区内の小さな公園に一人ずつ、点在している人たちである。つくろい東京ファンドでは、定期的に中野区内の夜回りを実施しており、これまで夜回りで出会って、シェルター入所につながった人もいるが、区内の小公園の全てを回れているわけではない。

今春以降、私は何度か丸茂さんから「〇〇公園に野宿をしている人がいる」という連絡をもらい、その都度、その人に会いに行った。残念ながら、お会いできないこともあったが、丸茂さんのおかげで、約20年間、路上生活をしていた70代の男性と、5年以上、公園で暮らしていた60代の男性がそれぞれシェルター入所につながった。

丸茂さんにオンラインでインタビューをおこない、路上生活者への「声かけ」を始めたきっかけやその反響をうかがった。

――改めて、つくろい東京ファンドとの関わりを教えてください。

「500円でおいしいご飯が食べられるカフェがあるよ」という友人からの情報でうかがったのが最初でした。

そこで、お財布に少し余裕がある時、次来た誰かのためにコーヒーチケットを購入する、という「お福わけ券」という仕組みを知りました。

その頃は、子どもを育てるのに毎日余裕がなく、他人のことを考えることができていない状態だったので、「私、いま自分のことしか考えられていない」とハッとしたのをよく覚えています。

子どもを連れて気軽に行ける場所を探していたので、お店のスタッフの方や、お客さんたちがニコニコと受け入れてくれたり、子どもに声をかけてくださったりと、アットホームな雰囲気にとても安心しました。

お客さんたちの中には、過去に路上生活を経験していたことがある人がいる、と徐々にわかってきました。大変な経験をされてきたにもかかわらず、カフェに来る私たち親子を気にかけてもらえるのが嬉しかったです。

地域の知り合いにも、「500円でおいしいランチが食べられて、お福わけ券という素敵な仕組みがあるカフェがあるんだよ」とお勧めしていました。

――路上生活の人たちに「声かけ」をするようになったきっかけは何ですか。

カフェに行くまでは、ホームレス支援団体との接点はなく、路上生活者をお見かけすることはあっても、「自分には何もできない」と感じていました。

私は子どもの育ち、育てる環境が良くなればいいなと思い、細々とですが活動しています。その活動の中で、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください