日本の観光復興と訪日インバウンドを考える

2020年11月05日

新型コロナウイルスの感染拡大以降、日本の観光産業は大きなダメージを受けている。「これからどうなるのか」「いま何をするべきなのか」と、多くの観光事業者の方々から、毎日のように不安の声が届いている。

とりわけ、大きな盛り上がりを見せていたインバウンドは、訪日観光客の突然の消滅で関係者が大きな影響を受けており、「インバウンド依存からの脱却」というような言葉すら聞こえてくるほど、風当たりが一気に厳しくなった。

確かに、インバウンドに偏った事業展開を行っていた事業者は特に困窮している。すでに立ち行かなくなってしまったケースでは、インバウンドへの一極集中が理由の一つとしてあげられている。

そんななか、これからは「国内需要に集中」と方針転換を決める声も聞こえてくる。インバウンドが活況であればインバウンドに集中し、インバウンドがゼロになれば今度は国内のみに集中する。はたしてそれでよいのであろうか。

日本国内の観光マーケットには、それだけではいずれ事業が立ち行かなくなってしまう構造的な問題が存在している。この問題を解決するためには、インバウンドは必要不可欠であり、そのため国が一丸となってインバウンドの取り込みに力を注いできた。

しかしながら、コロナにより大きく世界が変わった今、これまでと同じやりかたではいけないことも確かだ。日本の観光が持続的発展を遂げていくためには、中長期的な視点で、全く新しい戦略を組みなおす必要がある。

新しい戦略とは何か、そして、新型コロナウイルスにより、観光のかたちが変わるなか、行政・観光関連事業者は今何をすべきか。日本全国の自治体・観光事業者の方々と多くの取り組みを実現することで得た経験を基に、解説していきたい。

コロナ禍前、外国人観光客でにぎわいを見せていた仲見世商店街=2019年11月1日、東京都台東区浅草2丁目

コロナ禍前、外国人観光客でにぎわいを見せていた仲見世商店街=2019年11月1日、東京都台東区浅草2丁目日本を訪れる外国人旅行者は、2019年には3188万人を超え、10年間で4.7倍もの成長を遂げた。政府が目標に掲げた「2020年に4000万人達成」は間違いないと見られていた。しかし、2020年になって新型コロナウイルスの感染が拡大、3月以降、日本政府が海外からの入国規制を始めると、4月には前年同月比99.9%減となり、訪日インバウンドはほぼ完全にストップしてしまった。

この予想だにしなかった窮状のなか、それでもインバウンドにこだわるのは、インバウンドこそが日本の観光マーケットの構造的な問題を解決し、観光全体の振興に効果をもたらすと考えるからである。

日本の観光マーケットの構造的な問題とは何なのか。まず「平日と休日の需要格差」が挙げられる。

日本の観光は土日、夏休みなどの決まった曜日や時期に集中し、通常の平日やオフシーズン時期とのギャップが激しい。そのため、安定的な事業運営や雇用を確保することが難しいのが実情だ。

次に「少子高齢化の問題」がある。

日本は2025年、高齢者が3割を超える超高齢社会に突入する。消費の担い手でもある労働人口が減少することで、経済成長も鈍化することが予測されている。特に地方においては、若年層人口の流出に加えて、労働人口の減少が進むため更に深刻だ。

そんな悩みを解決してくれたのがインバウンド客だった。訪日旅行者は、当然ながら休暇のパターンが日本人と異なる。そこで、平日やオフシーズンの需要を日本人に代わり埋めてくれる存在になる。

また、年々労働人口が減り苦しむ地方の方々が、地域全体で生き残っていくため、観光需要の平準化に加え、消費額も多いインバウンドの取り込みに力を入れてきたことは、ごく自然な現象だったと言える。インバウンド旅行者も、多少の不便は厭わず、むしろ地方でしか味わうことができない、伝統的な日本の文化や生活を体験してみたいという方が多く、需要と供給がうまくマッチしていたと言える。

日本の持続的な成長にインバウンドは必要。そうはいっても、訪日観光客が再び日本にやってくる保証はあるのか、と疑問を持たれる方は少なくないだろう。円安、LCC、観光ビザ緩和などによる日本ブームは、すでに終わっているのではないかと思う方もいるだろう。

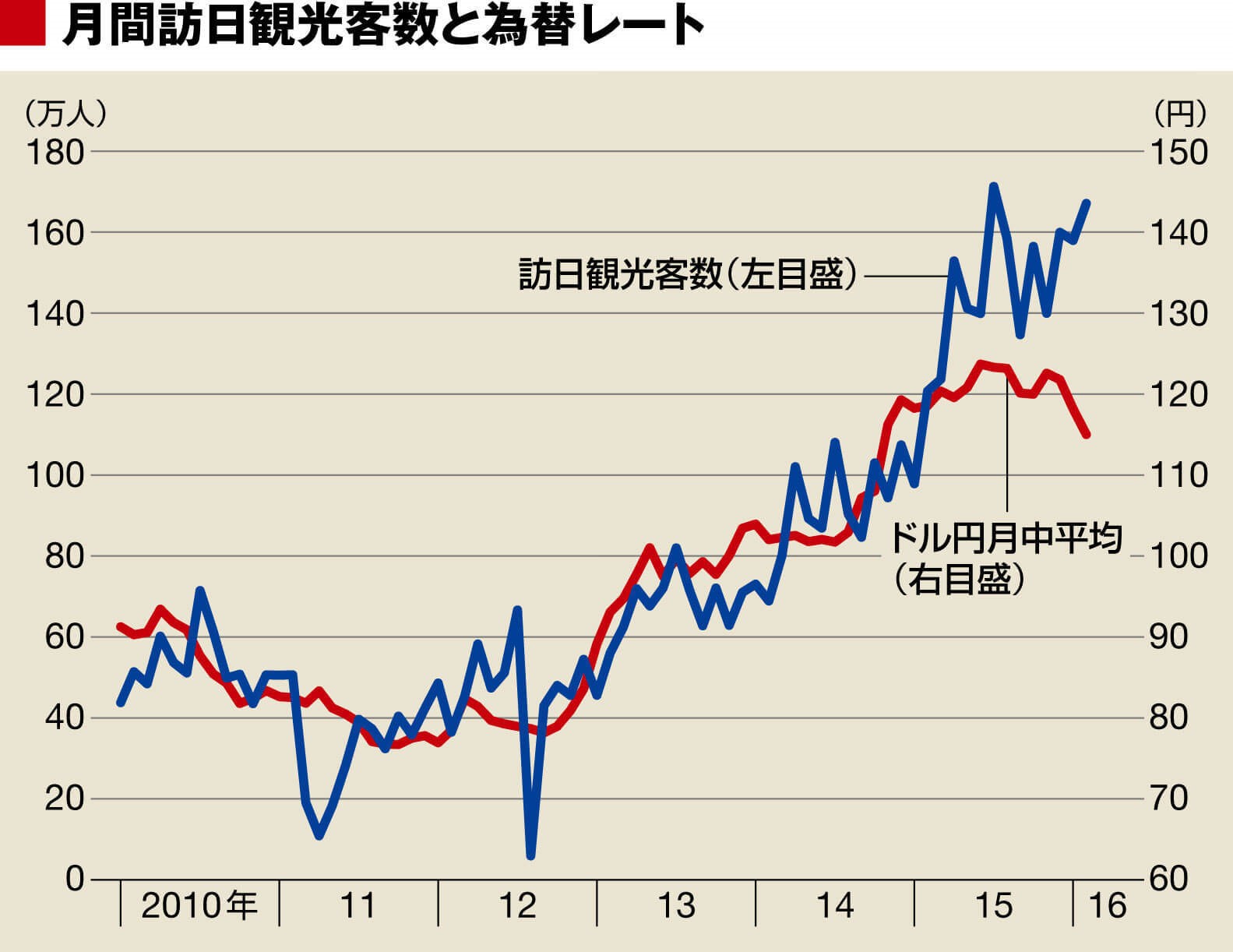

下のグラフは為替レートと訪日旅行者数の相関図である。

確かに、2012年半ばから急激に円安が進んだ後、旅行者数が大きく伸びている。訪日旅行者数の拡大には円安が起爆剤となったことは間違いない。2015年の中国向けの観光ビザの条件緩和が訪日客数の増加に関係しているのも事実だと言える。

◇為替レートとインバウンド旅行者数の関係性 =出典:月間訪日観光客数と為替レート(東洋経済オンライン)

◇為替レートとインバウンド旅行者数の関係性 =出典:月間訪日観光客数と為替レート(東洋経済オンライン)しかし、そういった環境による要因のみが、インバウンドの急成長を実現させたのではない。

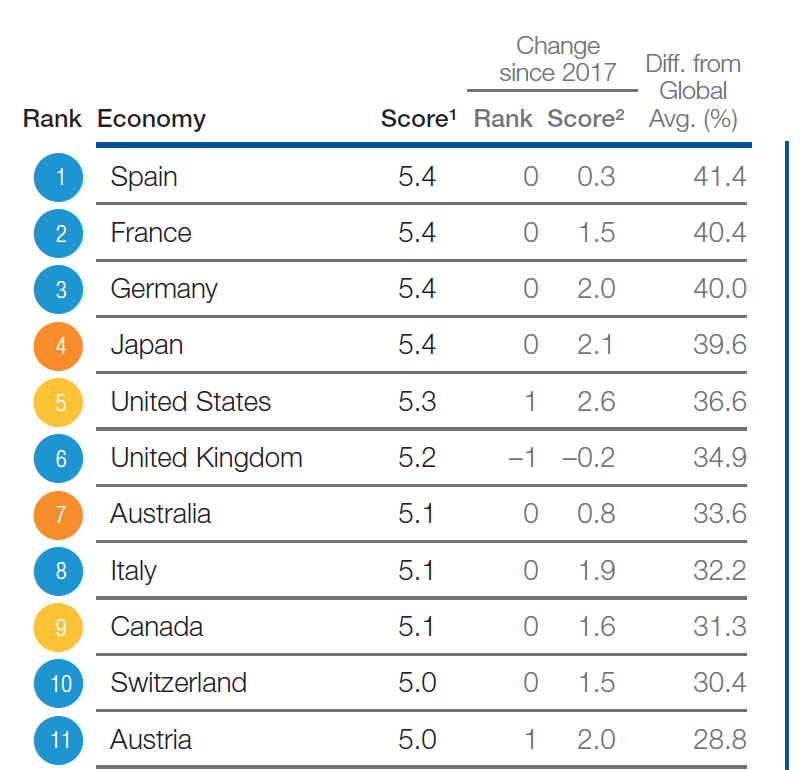

世界経済フォーラムが発表した2019年世界旅行・観光競争力ランキングの結果をご覧いただきたい。日本は世界で第4位に位置付けられている。

このランキングは単なる観光の人気ランキングではなく、治安の良さやインフラの質、環境の持続可能性など、様々な要素から評価されている。

◇2019年世界旅行・観光競争力ランキング=出典:World Economic Forum “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019”

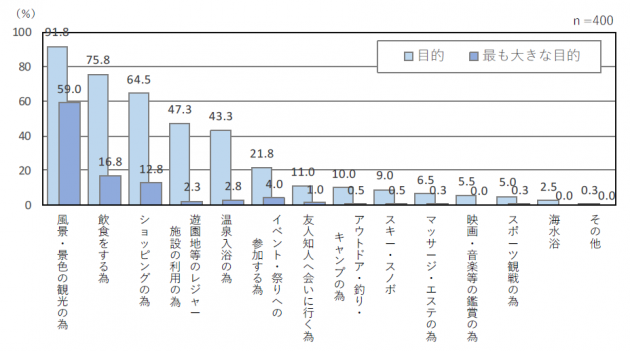

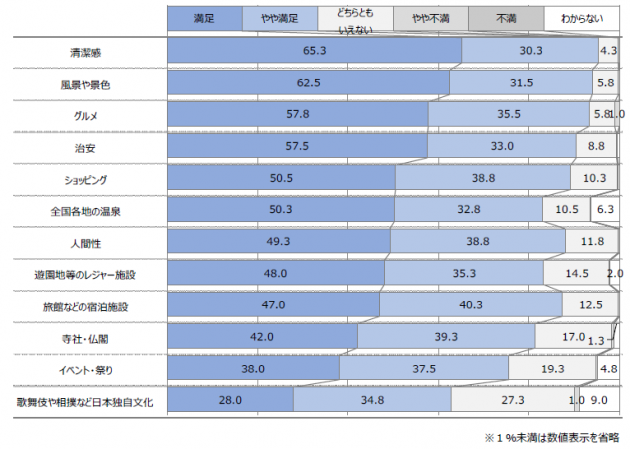

◇2019年世界旅行・観光競争力ランキング=出典:World Economic Forum “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019”以下は、訪日経験のある台湾人に聞いた、「日本観光の魅力」についての調査である。訪日旅行目的の調査で上位に挙げられたのは、「風景・景色の観光」、「飲食」、「ショッピング」などであるが、満足度の調査でトップに位置したのは、観光コンテンツではない「清潔感」であった。より安心・安全な感染症対策が求められるコロナ後の世界において、このような評価を得ていることは、日本の観光にとって明るい材料であるといえる。日本がもつ“観光力”の底堅さが透けてみえる。

◇「台湾人の訪日観光に関する調査」訪日観光の目的=出典:株式会社NEOマーケティング「台湾人の訪日観光に関する調査」より抜粋

◇「台湾人の訪日観光に関する調査」訪日観光の目的=出典:株式会社NEOマーケティング「台湾人の訪日観光に関する調査」より抜粋

◇「台湾人の訪日観光に関する調査」訪日観光の満足度=出典:株式会社NEOマーケティング「台湾人の訪日観光に関する調査」より抜粋)

◇「台湾人の訪日観光に関する調査」訪日観光の満足度=出典:株式会社NEOマーケティング「台湾人の訪日観光に関する調査」より抜粋)実際、北から南まで、変化に富む各地の自然と文化、温泉・旅館、ユネスコ無形文化遺産にも登録された日本の食、治安の良さや商品の品質に代表される日本ブランドへの安心感・信頼性など、日本の観光は海外から高く評価されている。

そうした魅力が外国人によって“発見”されることもある。一例を挙げよう。

岩手県八幡平市に「ドラゴンアイ」と呼ばれる場所がある。鏡沼という沼の雪解けの様子が、まるで竜の目の様に見えることにちなむ命名だが、この“光景”を発見し、世界に広めたのは一人の台湾人旅行者と言われている。2016年、同氏がこの雪解けの様子をSNSで「龍の目」と表現して発信したことから火が付き、たちまち世界に広がって観光資源化されたのである。

こうした現象は以前から起きていたが、地元に住む人たちは特段珍しいものと考えておらず、外部に発信もしていなかった。外部の目による再発見の結果、現在では海外だけでなく、国内からの旅行者も多数訪れる観光名所へと成長した。

訪日観光客が観光地の魅力を高めるケースもある。

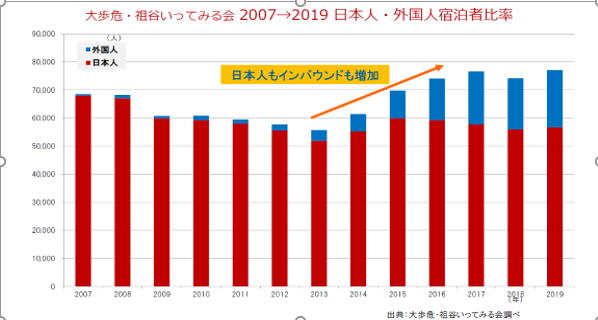

下のグラフは徳島県三好市・祖谷温泉の宿泊者数の推移である。2013年を境にインバウンドが急増しているが、それに合わせて国内旅行者も増加しているのだ。

◇徳島県三好市・祖谷温泉の宿泊者数の推移

◇徳島県三好市・祖谷温泉の宿泊者数の推移これには大きく三つの理由が考えられる。

第一に、官民でインバウンドプロモーションを行った結果、国内メディアにも露出が増え、日本人が魅力を再発見するという二次的な波及効果を得られたこと。第二に、インバウンド向けに設備投資を行った結果、日本人の需要も刺激したこと。第三に、インバウンド対策として調査や分析を行ったことで、自らのコンテンツを顧客目線で客観的に評価できるようになり、結果、観光コンテンツの磨き上げにつながったことである。

祖谷温泉のケーブルカー (c)ホテル祖谷温泉

祖谷温泉のケーブルカー (c)ホテル祖谷温泉このように、インバウンドが日本の観光にもたらしている影響は、質・量ともに大きい。

ではインバウンドはいつ、日本に戻って来るのだろうか。

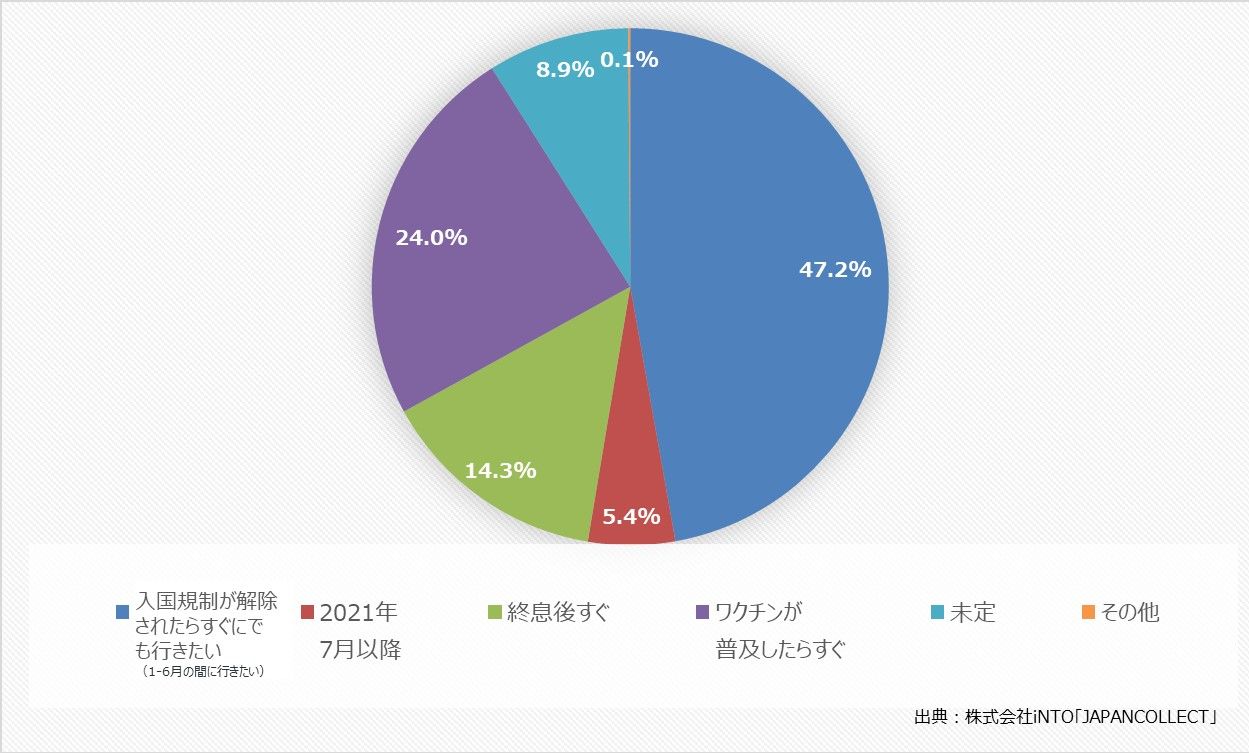

訪日リピーターコミュニティ「JAPANCOLLECT(ジャパンコレクト)」で実施した今後の訪日意向についてのアンケート調査の結果(9月28日~10月5日実施)をみると、「入国規制が解除されたらすぐにでも日本へ行きたい」との回答が約5割を占めた。コロナ禍にあっても訪日リピーターの訪日意欲はまったく衰えていないと言える。

◇JAPANCOLLECTアンケート調査「次回いつ日本に行きますか?」

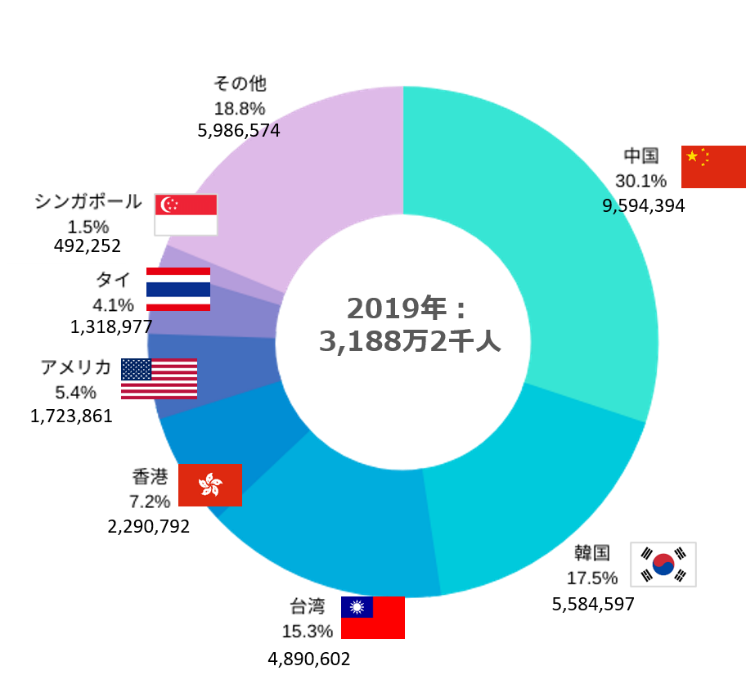

◇JAPANCOLLECTアンケート調査「次回いつ日本に行きますか?」また、インバウンドのなかでも入国規制解除後最初に日本に戻ってくるのは、台湾や香港など、東アジアの訪日リピーターである可能性が高い。欧米に比べて感染状況が落ち着いていることに加え、経済的な結びつきも大きく、実際にビジネス目的の旅行では、アジアが先行して規制緩和が進んでおり、観光分野においても先行して進むと考えられる。また、上記のアンケート結果が示すように、訪日意欲の面から見ても、東アジアからの訪日旅行は早い時期に回復するだろう。

東アジアとは中国、韓国、台湾、香港を指すが、そもそもそれだけで訪日旅行者数全体の約7割を占めていた(2019年度 1位中国、2位韓国、3位台湾、4位香港)。従来から、東アジアは日本にとって最重要マーケットなのだが、その傾向がいっそう強まる。

◇2019年度 国別訪日外国人客数=出典:日本政府観光局(JNTO)

◇2019年度 国別訪日外国人客数=出典:日本政府観光局(JNTO)ただ、同地域には難しい問題も存在する。“政治リスク”である。

たとえば尖閣諸島が国有化された2012年には、中国政府は介入を明言はしていないものの、訪日団体旅行が相次いでキャンセルされた。JNTO(日本政府観光局)の統計によると、2012年8月の中国からの訪日旅行者は19万3800人だったが、11月には5万2000人 (前年同月比-43.6%)まで落ち込んだ。

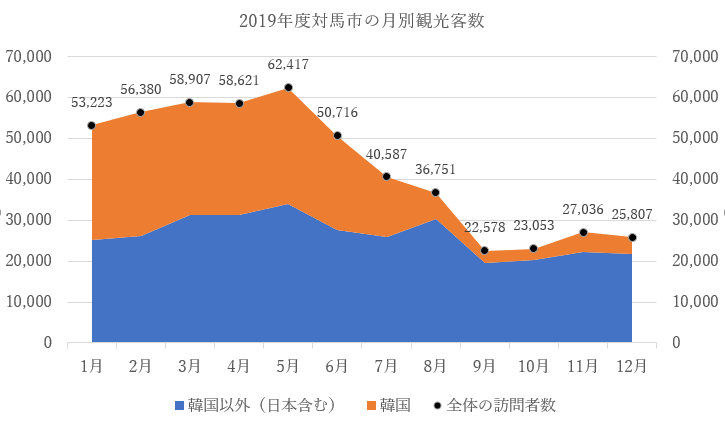

2019年、徴用工問題や輸出管理の優遇対象国除外措置に端を発し、韓国からの訪日旅行者が激減したこともある。JNTO(日本政府観光局)による統計では、2019年度訪日観光客数において唯一マイナスとなったのが韓国で、年間で25.9%減。上記の問題が起きた8月以降は、月間約6割減程度で推移している。

長崎県対馬市では、同市の比田勝港からの韓国人入国者数が2019年1月は約2万8000人であるが、12月には約4000人まで落ち込んだ。対馬の観光客は5割弱が韓国人旅行者だったが、8月以降はそれがごっそりといなくなったため、大ダメージを受けている。(下のグラフ参照)

◇2019年度対馬市の月別観光客数=出典:長崎県観光統計データ、総務省「出入国統計」をもとにiNTOで作成

◇2019年度対馬市の月別観光客数=出典:長崎県観光統計データ、総務省「出入国統計」をもとにiNTOで作成さらに懸念されるのが、米中関係のリスクである。

2017年、在韓米軍によるTHAAD配備に対して、中国は韓国への観光旅行を制限して報復措置をとり、韓国経済に大打撃を与えた。この問題は元はと言えば、米中対立の問題である。昨今米中関係の緊張が高まっている。日本政府の舵取りによっては、中国からのインバウンドにも影響が及ぶ可能性がある。

このように、訪日旅行者数第1位、2位の中国・韓国には常に政治リスクがつきまとう。リスクを考慮した上で、戦略を練る必要がある。

これらを踏まえ、まずは台湾をインバウンド再興のターゲットにすることが有効であると考えている。

台湾は現時点で、本土のコロナ感染者が半年以上発生しておらず、経済へのダメージも小さい。内外需の回復を理由に、今年の台湾の経済成長率が政府予測の前年比1.56%を上回るとの見方を示すほど好調だ(中央通信社10月22日記事)。また、観光目的での訪日ヘビーリピーター(10回以上日本を訪問している旅行者)数では世界1位である。日台関係も良好で、米中対立が台湾からのインバウンドに直接影響を与える可能性は考えにくい。好材料が目白押しなのだ。

2011年東日本大震災が発生した後、台湾の訪日リピーターたちは真っ先に東北へ入った。当時、実際に東北へ行った台湾の方に、なぜ震災直後の東北を訪問したのか話を聞いたところ、こんな答えが返ってきた。「日本が大好きだから。日本が苦しんでいるときに何かできることをしたいと思ったから」

本稿では、日本の観光が抱える構造的な問題とそれを解決する鍵となるのがインバウンドであること、そして入国規制が緩和された後、最初に戻ってくるのは東アジアの訪日リピーターであることを述べた。

では、来るべき訪日観光旅行の入国規制解除に向けて、観光事業者はどのような準備を進めていけばよいのか。日本の観光が持続的発展を遂げていくために必要な新しい戦略とは何か。次回詳述したい。(続く)

オンライン会議で台湾の観光局長らと観光客の誘致について意見を交わす古田肇知事(左手前)=2020年9月2日、岐阜県庁、松永佳伸撮影

オンライン会議で台湾の観光局長らと観光客の誘致について意見を交わす古田肇知事(左手前)=2020年9月2日、岐阜県庁、松永佳伸撮影 ※日本の観光復興と訪日インバウンドを考える(後編)は近日中に「公開」予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください