【10】住民が江戸期の姿を蘇らせ半世紀。観光効果55倍

2020年11月06日

妻籠宿の街道筋に立つ国の重要文化財「脇本陣奥谷」の内部。囲炉裏の煙に、格子窓から差し込んだ陽が舞台照明のように浮かぶ=2019年、筆者撮影

妻籠宿の街道筋に立つ国の重要文化財「脇本陣奥谷」の内部。囲炉裏の煙に、格子窓から差し込んだ陽が舞台照明のように浮かぶ=2019年、筆者撮影妻籠宿(つまごしゅく)を初めて訪れた時、私はちょっとしたタイムスリップの気分を味わった。日中は車の進入が禁じられているので、歩いて露地を抜けて広い通りに出たとたん、江戸時代の宿場町に飛び込んだような錯覚を覚えたのである。低い2階屋に土の壁、格子、卯建(うだつ)などを備えた家々が、街道沿いに続いている。その距離およそ800メートル。歴史的建造物が、点在するのではなく一体となって集落を形作る。現実世界ではない気配をも感じた。

妻籠宿は、長野県の南西部、南木曽(なぎそ)町にあり、中山道六十九次のうち江戸から42番目の宿場にあたる。木曽川に注ぐ蘭(あららぎ)川に沿って南北に細長く続き、南隣は島崎藤村の故郷、馬籠宿である。年間37万人(2019年)の観光客が訪れ、観光資源の“サムライロード”は近年、外国人の人気を集めていた。

妻籠の宿場町は、半世紀前に、住民の強い意思と行政のバックアップ、そして専門家の協働によって修復、復元された。1976年には町並み全体が、日本初の国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。古いものを蘇らせ、自分たちのくらしと文化を守っている誇りが、町の宝となっている。

もうひとつ、この地域には、日本の観光に求められている宝がある。それは、建造物や街道の再生にとどまらず、周囲の山々などの環境も含めた広い範囲の景観の保存と維持に努めていることだ。我が国では画期的な考え方だといえる。国の保存地区選定の際、地元は広範囲を求め、実現させたのだ。

紛れもない本物の観光がここにはある。

現代の建物が混じることなく、江戸期からの宿場の歴史的建造物や景観が保存・維持され、町並み全体が文化財となっている妻籠宿=筆者撮影

現代の建物が混じることなく、江戸期からの宿場の歴史的建造物や景観が保存・維持され、町並み全体が文化財となっている妻籠宿=筆者撮影中央線南木曽駅に近い街道の北寄りから歩き始めると、高札場がある。今日で言う官報の掲示板にあたるものだろう。キリシタン禁制や街道利用の駄賃の通達などの高札が張られている。レプリカだが、歩き初めにぐっと気分を盛り上げてくれる。ここを過ぎると旧中山道はゆるくカーブしながら妻籠宿へと入っていく。

宿場には、およそ170軒の民家が立ち並ぶ。多くは修復されているが、江戸時代末期から明治にかけての建物で、街道に面して少し張り出した出梁や2階の手すりが、いかにも宿屋の風情だ。

街道筋の中心に、国重要文化財の脇本陣奥谷(おくや)が立つ。現在は、南木曽町博物館の構成施設にもなっている。「奥谷」は屋号で、代々、問屋、酒蔵などを営む林家が務めていた。脇本陣として皇族や大名らが宿泊、休憩した。現在の建物は1877(明治10)年に建て替えられたもので、総檜造り。江戸時代は檜など木曽五木の伐採・使用が一般には禁じられていたが、明治に入り禁制が解かれたことによる。

脇本陣奥谷の居間。囲炉裏から上がる煙に格子窓から光線が差し込み、美しい空間を作り出す=2019年、筆者撮影

脇本陣奥谷の居間。囲炉裏から上がる煙に格子窓から光線が差し込み、美しい空間を作り出す=2019年、筆者撮影囲炉裏からは、いつもくべられた薪の煙が立ち上る。この煙に格子窓から陽が差し込むと、数本の光線となって、舞台照明のように薄暗い室内を照らす。静謐で美しい光景である。

「これは、太陽が低くなり始める初秋の9月から翌年の3月までの午前中に見られます。光線の差し具合で、昔の人は季節の移り変わりを知ったのです」。自然を巧みに利用した暮らし方を、係の人が教えてくれた。なお、残念ながらコロナ禍のため、来年の3月31日まで、撮影や録音は禁止となっている。

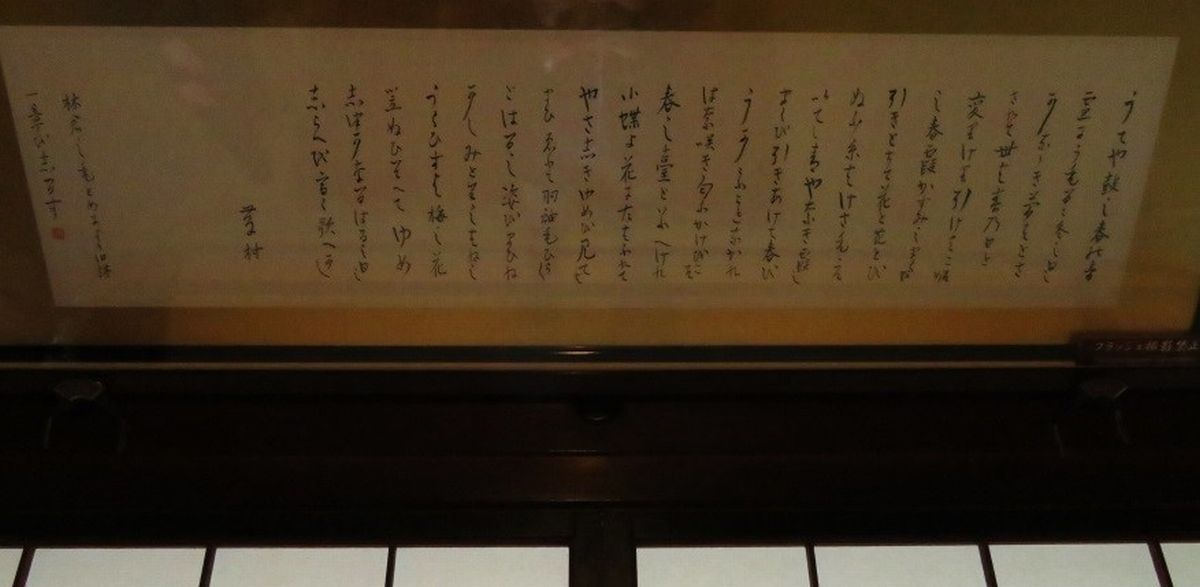

藤村直筆の若菜集の一節が展示されている=筆者撮影

藤村直筆の若菜集の一節が展示されている=筆者撮影奥には、明治天皇が巡行の折に休憩した上段の間があり、手前の宝の間には、藤村直筆の若菜集の一節「うてや鼓」が展示されている。藤村の幼友達で、初恋のモデルとも言われるおゆうさんが、実はこの林家に嫁いだことから、おゆうさんの息子からの依頼により贈られたと伝わる。

隣接の歴史資料館には、皇女和宮が1861(文久元)年、将軍家茂に嫁ぐ道中に奥谷で休憩した際に贈った車付きの長持を展示している。

奥谷の先には、1995(平成7)年に江戸時代後期の間取り図を基に復元された本陣がある。こちらも南木曽町博物館のひとつだ。

名物の五平餅。うるち米の団子にクルミ、ゴマ、落花生のたれがかけてある=筆者撮影

名物の五平餅。うるち米の団子にクルミ、ゴマ、落花生のたれがかけてある=筆者撮影細かい縦繁格子、隣家との間に設けた防火壁の卯建、軒を支える出梁造り(だしばりづくり)などが、統一感のある落ち着いた景観を見せている。現代風の建物が一切混在していないところが妻籠宿の魅力なのだろう。

道はやがて、大きく右に曲がり、すぐに左に曲がる複雑な形をとる。

この不思議な形は、道を2回ほど直角に曲げる「枡形」の跡で、城の守りと同様に宿場の防御として設けられたものである。この細かく屈曲した枡形沿いにも宿が立つ。

「松代屋」の看板が見える。夕刻ともなると、外灯にあかりが入り、いかにも街道筋に立つ宿の風情。時代劇のワンシーンを見る思いだ。

枡形の跡とそばに立つ宿。まるで時代劇のシーンのようだ。映画『座頭市』の撮影もここで行われた=筆者撮影

枡形の跡とそばに立つ宿。まるで時代劇のシーンのようだ。映画『座頭市』の撮影もここで行われた=筆者撮影7室とこぢんまりとした宿だが、往時のたたずまいを残し、板張りの廊下や障子の引き戸が旅人の心をくすぐる。天井の低い部屋で身を横たえると、200年前に戻ったような心の安らぎを覚える。

取材した日、宿泊していたのは若いカップル、熟年のご夫婦、それにドイツからの観光客であった。コロナ禍以前は外国人に特に人気で、早めでないと希望の宿泊日が取れないという。リゾート地のホテルに人気が集まる一方で、江戸時代からの本物の宿を望む観光客も増えているようだ。

枡形の先には、アオギリの木と旧宿屋が立つ。妻籠宿の紹介写真のシンボルとも言える有名な一角だ。宿は廃業してしまったが、「い古(こ)まや」の字が読める。街道は、軒の低い建物の間を緩やかにカーブして進み、正面に見える山々に吸い込まれるように延びている。印象的な風景である。

妻籠宿の寺下地区。アオギリの木とかつての宿屋などが軒を連ね、街道は正面の山々に吸い込まれるように延びる=筆者撮影

妻籠宿の寺下地区。アオギリの木とかつての宿屋などが軒を連ね、街道は正面の山々に吸い込まれるように延びる=筆者撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください