全国各地の雪害の事例報告から今後の対策を提言する

2020年12月23日

今(2020年12月20日)、自宅周辺の除雪を1時間ほど行ってから、この原稿を作成している。札幌周辺、特に北部地域はここ連日大雪になっており、一日3~4回除雪をしている。今月初めくらいまで根雪がなく、地球温暖化は札幌の降雪量に良い意味で影響があるかと思っていた矢先の「ドカ雪」だ。北国では、毎年変わらない光景だ。

私は「北国」育ちであることから、雪氷災害と関連した各地の除雪に関わる課題、医療や保健・福祉に関わる分野において、調査・分析を行ってきた。

実はこの問題は、北日本だけではなく、九州や四国を含む西日本でもたびたび問題になってきた。私が以前、熊本大学で研究職をしていた時も、特に救急搬送の際、熊本地震後の道路う回で凍結路面を通行しなければならない問題が浮上した。雪氷災害は北から南までの課題なのだ。

なお、調査で驚いたのは、四国の山間部ではタイヤをスタッドレスに変えるのは普通のことだと地元住民に指摘された時と、新潟県津南町で屋根雪を重機使って除雪する光景を目の当たりにした時だった。後者は、正直「上には上がある」と思い出す。

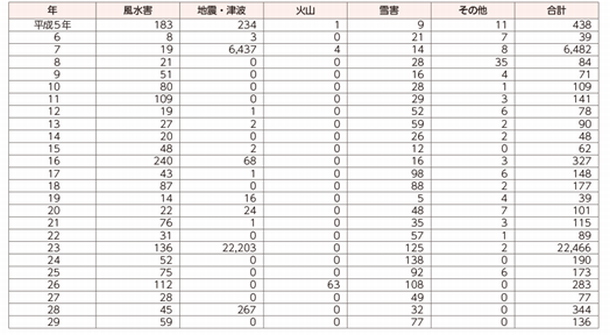

まず、以下の災害種別による犠牲者数(行方不明者数を含む)を見てもらいたい(内閣府サイトより)。

雪害(雪氷災害)は毎年コンスタントに概ね2桁の犠牲者が出ていて、3桁に及ぶ年もある。他の風水害や地震・津波等がひとたび発生すれば大きな被害が出るのとは対照的に、毎年各地で一定数の被害が出ている災害といえるだろう。

犠牲者の内訳は、除雪作業中の屋根からの落下や除雪機の誤操作、除雪車との事故などで、特に高齢者の犠牲者が多くなっている。今シーズンのケガ人の原因も同様だ。

首都圏等で、降雪による影響で駅付近に長蛇の列ができたり、電車内で長時間の待機を強いられたりする、いわゆる帰宅難民や出社難民の問題もある(正確には帰宅困難者)。これに関して、私はかつてJR西日本あんしん社会財団の研究助成を受けて、JR東日本や小田急といった私鉄を含め鉄道会社が取り組む内容や課題について調査・分析をした。

降雪による、特に冬期間の滞留について、事例とともに考察したい。

関越道上り線で立ち往生した車列=2020年12月18日午後、新潟県南魚沼市

関越道上り線で立ち往生した車列=2020年12月18日午後、新潟県南魚沼市昨今、高速道路や一般道の幹線道路を中心に、大量な車両における立ち往生の問題が生じている。

近年だと、2016年1月に「平成28年豪雪」とされる新潟県長岡市付近等での大雪で、国道8号沿線ではスタック(移動不能)車両による交通障害が多発、また九州各地で水道管破裂が多発し福岡県大牟田市などで大規模な断水となるなど、寒波が去ったあとも数週間に渡って影響が続いた。悪環境に事故が多発し、負傷者が発生、死者も出た。

2017年1月には鳥取県などで大雪により国道373号や鳥取自動車道で合わせて300台以上の車両が立ち往生し、鳥取県は自衛隊に災害派遣を要請した。

2017年11月から2018年にかけて発生したいわゆる「平成30年豪雪」では、北陸地方を中心に、また関東でも八王子市でも大雪になったり、レインボーブリッジで約50台の車両が立ち往生したりするなど大きな影響が出た。福井県北部の国道8号では最大約1500台の車両が立ち往生した。

最近はこの降雪による車両の立ち往生事例が多い。物流(ロジスティックス)の課題も大きく、市民生活に及ぼす影響が大きいのが特徴である。2013年には北海道東部で吹雪により車両が相次いで立ち往生し、車内での一酸化炭素中毒や車外に出たことにより8人が犠牲になった。

関越道の上り線で立ち往生した車列=2020年12月18日午後、新潟県南魚沼市

関越道の上り線で立ち往生した車列=2020年12月18日午後、新潟県南魚沼市だいたい今回立ち往生した近辺は新潟でも大雪で有名な魚沼市や六日町付近だ。日本でも降雪量の多い地域で「予想外」というのは論外だ。

また最近はいわゆるゲリラ豪雨のように局地的な降雨増加を目の当たりにすることが多いが、「ゲリラ豪雪」も最近増えている。地球の環境変化は著しく、その影響が大きいと思うが、雪の降り方が尋常ではないことを、私自身、札幌の自宅にいて痛切に感じる。

関越道の話に戻そう。

このエリアでの主要な道路は、関越道か国道17号になるが、セーフティネットとして、国道が使えない時は高速道、高速道が使えない時は一般道というのが基本的な考え方だ。今回、大規模な立ち往生が発生した関越道を早期通行止めにしていたら、おそらく国道17号で同じことが起きていたと予測する。この問題は一般道と高速道双方で対策を講じる必要がある。

高速道での急な降雪・豪雪対策では、除雪体制の強化に加え、ドライバーへの情報周知が大きな課題だ。今やほとんどの自動車で利用されているナビゲーションに、降雪に関する情報、待機場所(避難)、除雪の状況やう回路等を反映させることをめざして、製造メーカー中心に取り組みがされている。VICSが渋滞情報をナビゲーションに反映させるように、降雪関連情報も反映させるイメージだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください