必要な時に遠慮なく使える「普通」の制度に

2020年12月28日

「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を申請する可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」

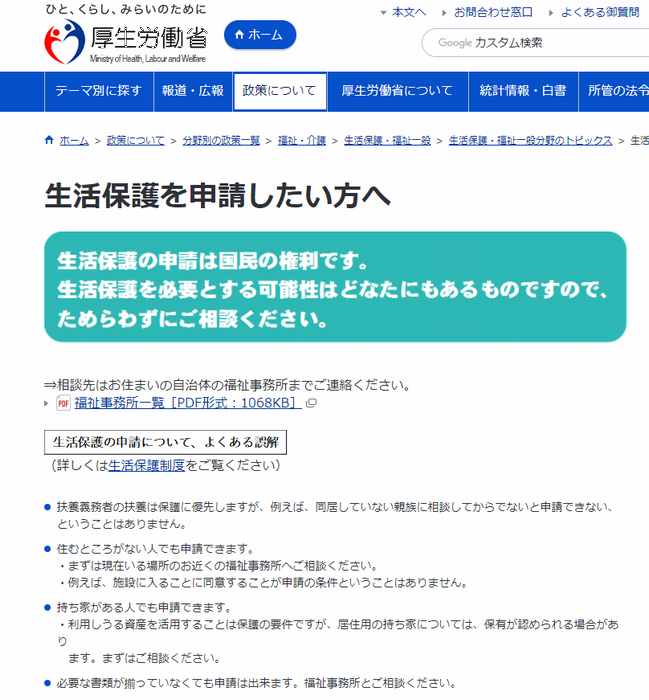

12月22日、厚生労働省は生活に困窮している人に生活保護の利用を促す異例のメッセージをホームページに掲載した。

新設された「生活保護を申請したい人へ」というページでは、上記のメッセージが白抜きの字で大きく掲示されており、全国の福祉事務所の一覧をまとめたPDFも新たにアップされた。

厚生労働省のホームページ

厚生労働省のホームページ厚生労働省が社会保障制度の利用を促す広報をおこなうのは、ある意味、当たり前のことである。

だが、こと生活保護制度に限っては、この当たり前のことが行われてこなかった歴史がある。

私たち生活困窮者支援団体の関係者は、今春以降、コロナの経済的影響で仕事と住まいを失う人々の緊急支援に取り組んできた。

しかし相談現場では、住まいを失い、路上生活となり、所持金が数十円、数百円になった方からも、「生活保護だけは受けたくない」と言われることが多く、対応に苦慮している。

その背景には、一部の政治家が主導する形で生活保護へのバッシングが繰り返された結果、制度のマイナスイメージが広がってしまっているという問題がある。そのため、自分が権利として利用してもよいと思えない人が多いのだ。

そうした社会の空気を変えていく意味で、厚生労働省が制度利用を権利であると明言した意義は大きい。

私は今回の方針転換を大いに歓迎し、政府がさらに広報を強化していくことを求めていきたい。インターネットにアクセスしない層に働きかけるために、駅の広告やテレビコマーシャルといった手法も導入してほしいと願っている。

私たち、生活保護制度の改善を求めてきた反貧困運動の関係者は、長年、政府に対して、生活保護制度の積極的な広報をおこなうことを求めてきたが、これまで厚生労働省が積極的に動くことはなかった。

特に今春以降は、コロナ禍の経済的影響により貧困が拡大している状況を踏まえ、各団体が何度も同様の要望を行ってきた。

だが、厚生労働省は他の貧困対策の制度(社会福祉協議会の貸付制度や住居確保給付金)の広報については、ホームページ上に特設ページを作るなど、力を入れてきたが、生活に困窮した人を支える最後のセーフティーネットである生活保護制度については、目立った広報を行ってこなかった。

風向きが変わったのは、今年6月、この問題が国会で取り上げられたことがきっかけだった。

6月15日、田村智子議員(日本共産党)が参議院決算委員会で、過去に一部の政党が生活保護バッシングを行ったことが生活保護利用への心理的なハードルを上げていると指摘し、公的扶助制度の積極的活用を呼びかけているドイツに見習って、安倍晋三首相(当時)が率先して制度の利用を呼びかけてほしいと要請したのである。

安倍首相はこれに対して、「生活保護に攻撃的な言質を弄しているのは、自民党ではない」と反論しながらも、「文化的な生活をおくる権利があるので、ためらわずに(生活保護を)申請してほしい。われわれもさまざまな機関を活用して国民に働きかけていきたい」と、珍しく明瞭な答弁を行った。

この国会でのやりとりを受ける形で、厚生労働省はホームページ上にアップしている「生活を支えるための支援のご案内」というパンフレットを一部改訂した。

パンフレットの生活保護に関するページに、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体にご相談ください」という文言が新たに追加されたのである。

これは、政府の姿勢の変化を示すものであったが、30ページ以上あるPDFの1ページの記載が変更されたに過ぎず、ホームページを閲覧する人にわかりやすく広報をするものではなかった。

その後も、定期的に電話相談会を開催している法律家のグループや、全国の40団体以上が集まる「新型コロナ災害緊急アクション」は、生活保護に関する広報の強化を厚生労働省に要望してきた。

こうした度重なる要請が今回の方針転換に影響を与えたのは間違いない。

ただ、「国民の権利」という言葉からは、外国人が排除されているという問題がある。現在、コロナ禍の影響で外国人の生活困窮は非常に深刻な状況にあるが、現行の制度では生活保護を利用できるのは一部の在留資格を持つ外国人に限定されており、その利用も権利ではなく恩恵とされている。厚生労働省には、困窮する外国人が活用できるセーフティーネットをどう整備するのか、という課題にもぜひ取り組んでほしいと願っている。

厚生労働省が生活保護制度の積極的広報を始めたというニュースは、SNS上で話題になったが、広報を見た人が役所の窓口まで行って、きちんと対応をしてくれるのか、という不安の声も一部に出ていた。

役所の窓口で生活保護の相談に来た人を追い返したり、たらい回しにしたりすることは水際作戦と呼ばれているが、私たちはこの間、厚生労働省の保護課に対して、一部の自治体で依然として水際作戦が行われているという実態を伝え、その根絶を訴えてきた。

この水際作戦を終わらせるため、私が代表理事を務める一般社団法人つくろい東京ファンドが独自に開発したのが、生活保護申請支援システム「フミダン」である。

生活保護申請支援システム「フミダン」

生活保護申請支援システム「フミダン」「フミダン」は、生活保護の申請を希望する人がオンライン上で必要事項を記入すれば、(1)申請書のPDFを作成することができ、(2)最寄りの自治体の福祉事務所のファクス機に申請書を送信することができるという機能を備えたウェブサイトである。

(1)の機能を備えたサイトは12月15日から公開しており、(2)の機能についても東京23区限定で12月29日から来年1月3日までの役所の閉庁期間に試験運用を開始する予定である。

私はこれまで27年間、路上生活者を中心に生活困窮者の生活保護申請の同行を行ってきた。同行した人数は3000人を超えるが、本来は私たちのような支援者が同行しなくても、生活に困っている方は一人でスムーズに申請できる状況になることが望ましいと考えている。

生活保護における水際作戦とは、申請をしても却下をされることではなく、申請行為自体をさせないことである。

通常、住民が住民票や印鑑証明などの公的書類を取得するために役所を訪れる場合、それらの手続きのための申請書は手に取れる場所に置いてあり、あらかじめ申請書に記入をした上で窓口に提出するという方法が一般的である。

しかし、生活保護の申請書については、役所を訪れた人が手に取れる場所に設置している自治体は、ほとんど存在しない。

生活保護を利用したいと思う人は、まず相談カードを提出した上で、「相談」という形で相談員との面談を受けなければならない。

自治体によって対応に差はあるが、この「相談」が水際作戦の温床になっている現状がある。相談者が申請書を手にするには、「相談」をくぐり抜けなければならないからだ。

相談員の中には、相談者の生活や仕事の状況を事細かく聞き取った上で、申請書を最後まで持って来ることなく、「では、がんばって仕事を探してください」と突き放す人もいる。また、「若い人は受けられない」、「住まいがない人は住民票のあるところで相談してください」等と虚偽の説明をして、追い返そうとする相談員もいる。

厚生労働省は、これまで各自治体に対して、申請権の侵害はあってはならないこと、申請権を侵害していると見られるような行為も厳に慎むように、と何度も通知を出しているが、いまだに水際作戦は根絶されていない。

生活保護の申請は、特定の方式によらなくてもよい「非要式行為」とされており、申請の意思が明確であれば、口頭でも有効であるとされている。申請書の用紙も、役所のフォーマット以外でも有効なので、私たち支援者が同行する際は、事前に独自の申請書に必要事項を記載してもらった上で窓口に持って行くことにしている。

「フミダン」では、この申請書のPDFをホームページ上で簡易に作ることができる。申請をしたい人は各自、PDFをプリントアウトして、窓口に持って行けば良いことになる。

また、インターネットファクスの機能を使ってファクス申請をすれば、「相談」をスキップできるので、送信をした時点で申請行為が完了したことになる。

私たちが「フミダン」を開発した目的は、水際作戦を無効化し、窓口での不毛なやりとりをなくすことにある。

つくろい東京ファンドは12月15日、「フミダン」開設にあたって、厚生労働省の保護課の担当者と面談し、要望書を提出した。要望書では、主に以下の点を要請した。

・生活保護のファクス申請に対して、各福祉事務所の対応に差が生じないよう、各自治体に対して、ファクス申請を通常の申請と同様に扱い、ファクスの受信日を申請日として扱うことを求める通知を発出すること。

・厚生労働省のウェブサイトに全国の全ての福祉事務所のファクス番号を記載したリストを掲載すること。

・厚生労働省として、生活保護のオンライン申請の導入の検討を始めること。

このうち、1点目のファクス申請は有効であり、その場合、申請書の到達日であるファクスの受信日が申請日となるということを確認できた。

この点については後日、東京都からも同じ見解が示された。

2点目の各福祉事務所のファクス番号のリスト掲載は、各自治体の了承を得る必要があるので難しいという回答だった。

だが今回、新設された「生活保護を申請したい方へ」というページでは、ファクス番号は直接出ていないが、全国の福祉事務所のホームページURLを記載したリストが公開された。

3点目の国としてのオンライン申請の導入については、検討は始まっているものの、まだ保護課内部での検討にとどまっているという回答であった。

諸外国では、社会保障制度をオンライン申請できる仕組みが次々と導入されている。ぜひ日本でも、福祉制度のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速化してほしい。

厚生労働省が新設した「生活保護を申請したい人へ」のページで、私が注目しているのは、「生活保護の申請について、よくある誤解」という項目である。

そこには以下の4つが「よくある誤解」として例示されている。

・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

・住むところがない人でも申請できます。

まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。

例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

・持ち家がある人でも申請できます。

利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

・必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

これらの記述は、生活に困窮している当事者向けに書かれたものであるが、同時に厚生労働省から各自治体の福祉事務所に向けたメッセージでもあるのではないか、と私は推察している。

なぜなら、ここで書かれていることは、私たちが保護課の担当者に「よくある水際作戦の事例」として伝えた内容とそっくりだからである。そのことを踏まえると、国が自治体に「こういう水際作戦をしないように」と釘を刺しているようにも読むことができるだろう。

そういう意図がないとしても、厚生労働省がこれらを「誤解」と明示したことは、水際作戦を抑止する力になるだろう。窓口で追い返されそうになったら、スマートフォンでこのページを見せればよいからだ。私たちの支援現場でもぜひ活用したいと考えている。

制度利用への心理的ハードルが低くなり、水際作戦がなくなければ、生活保護制度も他の制度と同様に、必要な時に遠慮なく使える制度になるはずだ。そんな「普通」の制度になるために働きかけを続けていきたい。

この年末年始、各地で生活困窮者を支える集中的な活動が行われます。ぜひ応援をお願いいたします。

【年末年始の相談窓口・支援・クラウドファンディング】

東京都による年末年始の一時宿泊所提供(ビジネルホテル1000室用意)

東京チャレンジネット 電話:0120-874-225 /女性専用ダイヤル:0120-874-505

電話相談「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るなんでも相談会」

フリーダイヤル:0120-157-930(12月31日~1月3日の連日10:00~19:00)

緊急相談会と年越し大人食堂2021(12月31日@東池袋中央公園、1月1日と3日@四谷・聖イグナチオ教会)

新型コロナ災害緊急アクション(メール相談受付)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください