ボランティアを「最後の砦」にせず、政治が責任をもつとき

2021年01月25日

2018年1月17日、英国のテリーザ・メイ首相(当時)は「孤独担当大臣(Minister for Loneliness)」の設置と孤独の問題に政府が取り組んでいくことを発表した。

孤独担当大臣は、英国国内に900万人以上いるとされる孤独な人の問題への戦略策定と革新的解決のための基金創設を通じて、この問題の解決を目指して設置されたポストである。英国では、社会的なつながりの喪失で年間320億ポンド(約4.7兆円)の経済損失が発生しているという試算もあり、政府が国を挙げて対策を行うことを決めたのだ。孤独という個人の主観的な感情に取り組む世界でも初めてのポストである孤独担当大臣の設置と、英国政府が孤独対策に真剣に取り組むというニュースは、日本を含む英国国外でも大きく報じられた。

メイ首相の発表から約2週間後の2018年1月31日には、参議院予算委員会で公明党の山本香苗議員がこの問題を取り上げ、同年4月11日には国民民主党(当時)の稲富修二衆議院議員が当時の菅官房長官に孤独対策の必要性を訴えるなど、国会においても取り上げられた。しかし、その後、孤独対策に関する具体的な議論の進展はみられなかった。

新たな動きがあったのは、2019年夏の参議院選挙だった。当時の国民民主党が、国政政党としては初めて孤独対策を公約に掲げたのだ。公約では、孤独担当大臣の設置と相談ダイヤル『よりそいホットライン』の大幅拡充や、ソーシャルワーカーによる対面相談、居場所づくりなど個々の課題解決のサポート体制の強化が掲げられた。ただ、参議院選挙終了後、同党から孤独対策に関する具体的な行動はなく、またもや孤独対策の議論はさたやみになる。

そうした状況のなかで、新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大がおきた。

新型コロナの感染拡大は、仕事や生活環境の激変を生み、自ら命を断つ人が増えている。1月22日に警察庁から公表された、2020年の年間自殺者数(速報値)は2万919人で、11年ぶりに増加に転じた。自殺に至らなくても、ひとりで孤独を抱え苦しんでいる人が増えている可能性がある。実際、英国では都市封鎖などの影響により「常に、頻繁に孤独を感じる」と答えた人が過去最悪の水準であると英国政府が発表している。

NPOあなたのいばしょホームページから

NPOあなたのいばしょホームページから筆者は、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口(厚生労働省支援情報検索サイト登録窓口)を運営しているNPOあなたのいばしょで理事長を務めている。

筆者が高校時代に問題を抱えて、誰にも頼れずに苦しんでいたとき、偶然にも担任の先生に出会い救われたという原体験を基に、そうした出会いを「奇跡」で終わらせず、頼りたくても頼れないといった「望まない孤独」を抱えている人が「確実」に信頼できる人に出会える仕組みを創るために昨年3月に立ち上げたNPOだ。現在では、相談の多い深夜帯に時差を活用して相談に応じるため、海外にも相談員がおり、国内外あわせて約900名のボランティア(研修中含む)が日夜相談に応じている。

「あなたのいばしょチャット相談窓口」においても、大学が全面オンライン授業になったことで友だちも出来ず、うつ気味になってしまった大学1年生や、パートをクビになり、誰にも相談できず自殺を考えるようになったシングルマザーなどから数多く相談が寄せられている。昨年の3月の立ち上げから12月までの約9カ月間に、約3万人から相談が寄せられた。

孤独にまつわる相談画面

孤独にまつわる相談画面

孤独にまつわる相談画面

孤独にまつわる相談画面

孤独にまつわる相談画面

孤独にまつわる相談画面日本の相談窓口は、コロナ禍以前から、繋がりにくい状況が続いている。

SNS上には、「電話相談窓口にかけてもつながらない」「SNS相談、返信こない」といった声が並んでいる。実際、電話相談を無料で行う社会福祉法人「横浜いのちの電話」に寄せられた、2017年度の相談件数は2万1372件で、電話がつながる確率を表す着信率は3.5%から5%と、電話をしても必ず繋がる訳ではない。SNS相談を含めた他の相談窓口も1割から2割の応答率であるところが多い。

こうした状況の背景には、相談員の高齢化や、相談員不足、インターネット活用の遅れといった問題もあるが、あまりにも大きすぎる相談需要に対応が追いつかないのだ。「あなたのいばしょチャット相談」では、相談員の研修や実際の対応を全てオンラインで実施したり、最も相談の増える夜10時以降は、海外在住の日本人相談員が時差を活用して相談に応じるなど、相談窓口としては先進的なアプローチから、「つながらない相談窓口」という問題の解決を図っている。その結果、応答率は約6割と他の窓口と比較して高い水準を保っているが、コロナ禍で相談が急増しているため、応答率は毎月低下し続けている。

菅総理は、1月18日の施政方針演説で、「SNSを通じた相談窓口などにより、不安に寄り添う体制を強化します」と述べ、SNS相談を強化する方針を表明した。上述したような、逼迫している相談窓口の状況を理解されたうえでの判断であり、相談窓口を運営する者としては、大変心強く感じる。しかし、対症療法的な相談窓口の体制強化だけでは不十分であり、問題の源流にアプローチする政策が必要である。

その源流の1つが、「望まない孤独」だ。「望まない孤独」とは、話したくても話せない、頼りたくても頼れないといった状態をいう。「あなたのいばしょチャット相談」に助けを求めにきた、仕事を失ったシングルマザー、いじめに悩んでいる小学生、家族から性的虐待を受けている中学生、家庭内不和により家にいられずネット上で知り合った人の家を転々とする学生、職場の人間関係に悩み自殺未遂を図った会社員など、約3万人の相談者が抱えていた共通の問題が「望まない孤独」であった。そして、その「望まない孤独」にアプローチする政策こそが「孤独対策」なのだ。

加藤勝信官房長官(中央)に対し、孤独対策の提言を手渡した筆者(右から2人目)=2020年12月3日、衆議院議員会館

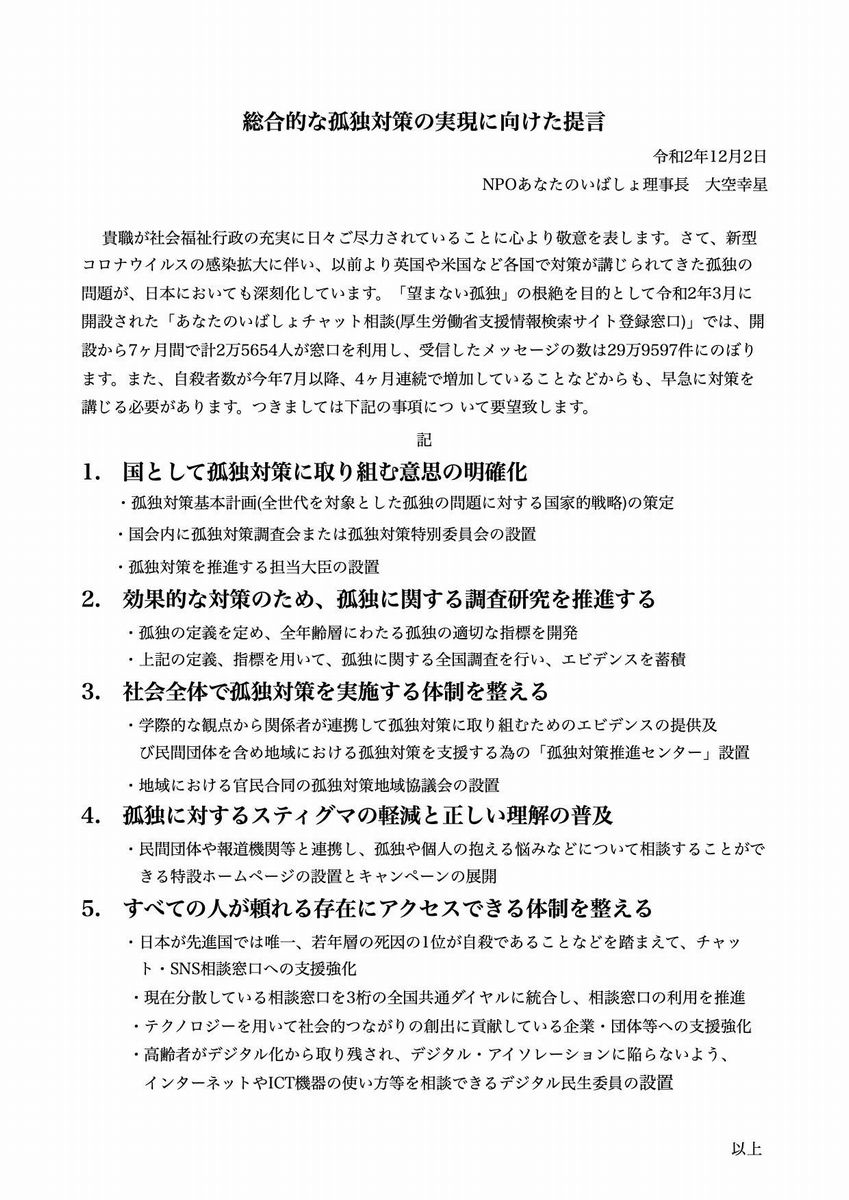

加藤勝信官房長官(中央)に対し、孤独対策の提言を手渡した筆者(右から2人目)=2020年12月3日、衆議院議員会館筆者は昨年夏以降、すでに孤独対策を、国を挙げて行っている英国の政府や赤十字の関係者らとやりとりを重ね、日本における独自の「孤独対策案」をまとめた。そして昨年12月、加藤勝信内閣官房長官や与野党の幹部らと会い、この案を提言として手渡した。

提言は、「孤独対策担当大臣の設置」や、自殺者数の7割は男性であるにもかかわらず、チャット相談窓口利用者の約8割は女性で、男性は相談をためらう傾向がうかがえることから「孤独にまつわるスティグマ(汚名、恥)の軽減に政府として注力すること」といった項目のほか、電話相談窓口の番号が厚生労働省登録窓口のものだけでも50個以上存在し相談窓口の利用を難しくしていることから、「3桁の全国共通相談ダイヤル(783なやみ)の導入」など、全12項目に及ぶ。

孤独対策の実現に向けた筆者の提言

孤独対策の実現に向けた筆者の提言このなかで最も早期に取り組むべきは、「孤独の定義」を定めることである。

日本においては、客観的状態である「社会的孤立」と主観的感情である「孤独」が混同されている場合が多く、孤独という言葉の定義が曖昧であるという問題がある。

実は、孤独(Loneliness)に関する研究は長年行われており、多くの研究者によって定義がなされてきた。そしてそれらの定義には、共通点が存在する。それは「個人の社会関係の欠如に起因する」「主観的な体験であり、客観的な社会的孤立とは同じ意味ではない」「不快であり苦痛を伴うもの」というものだ。つまり、「孤独」というのは不快かつ主観的なもので、本人の望む社会的関係の質と量が、現状と乖離している状況、すなわち「望まないもの」であるのだ。実際、英国政府は孤独対策の立案にあたり、孤独の定義を定めたが、それは、「人付き合いがない、または足りないという、主観的で好ましくない感情」「社会的関係の質や量について、現状と願望が一致しない時に感じる」というものであった。

筆者が孤独対策の必要性について訴えるなかで、多くの人から寄せられるのは「孤独は人を強くするんだから、なくす必要はない」「ひとりで自分と向き合う時間まで奪うのか」といった批判である。またメディアにおいても、「孤独が人を強くする」「孤独を愛せ」などといった言葉が使われることがある。こうした精神論によって、孤独を感じ苦しんでいる人が支援を求めづらい状況が生まれている。

孤独対策は精神論ではなく、EBPM(Evidence-based Policy Making、証拠に基づく政策立案)でなくてはならない。そして、そのためには、まずは多くの国民が納得する定義を国が定めることが必要である。国が定義を定めることにより、全年齢を対象にした孤独感の調査を行うことも可能になる。加えて、こうした定義や調査によって得られたデータ等の関連リソースは、各省庁や研究者が自由に使用できるような仕組みを整えておく必要もある。こうしたEBPMによる孤独の客観化は、孤独を個人の問題から社会の問題へと広げてアプローチしていくための必須条件なのだ。

1月21日、菅総理は国民民主党の玉木代表の代表質問に対し「望まない孤独の問題が一層顕在化している」「この問題に取り組む」として、日本の総理としては初めて孤独が問題であるとの認識を示し、また孤独対策に取り組むことも表明した。自民党は鈴木貴子氏ら若手議員を中心に孤独対策勉強会を設立し、野党も国民民主党の玉木代表や伊藤孝恵議員を中心に党派を問わない座組みを作ることを検討している。

孤独の問題に対処するということは、ひとりで悩み苦しんでいる人に手を差し伸べる、自立できない人を切り捨てないという政治の「責任」であり、多くの政治家がその責任を自覚しはじめている事を率直に評価したい。

しかし、課題は山積している。孤独対策は、子どもの孤独(文部科学省)、団地や高層マンションなど孤独のリスクが高い住宅(国土交通省)、自衛官の孤独(防衛省)、スポーツを活用した孤独対策(スポーツ庁)など、各省庁にまたがる政策テーマであり、法制化によって孤独に取り組むという国としての意思表明をおこない、各省庁間の調整を図る必要がある。また、孤独という個人の主観的な感情が政策課題の対象となった事例は、イギリスやフランスをのぞいて、世界的にもあまり例がなく、孤独が与える影響は判明していても、それにアプローチする政策に関する情報や蓄積されたエビデンスが乏しいのが現状だ。

こうした課題を整理し、解決するためには、内閣府の特命担当大臣として孤独対策担当大臣を設置し、リーダーシップを発揮できる人材を登用するべきである。そのうえで大臣の下で、各省庁間の調整、定義策定の調査、エビデンスに基づいた効果的な施策の検討と実施等を行うべきだ。

善意のボランティアによって成り立ち、最後の砦となっている相談窓口に頼りきるのではなく、政治が責任を持って、望まない孤独に苦しんでいる人に手を差し伸べる社会の実現を目指すべく、今年を孤独対策元年と位置づけ、とりくみを早急に始めるべきである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください