疫学者が見た新型コロナとワクチン

2021年02月01日

新型コロナに限らず、感染症パンデミックの終息のためには、集団免疫が重要である。新型コロナ感染症の集団免疫の獲得に必要な住民の抗体保有率は諸説あるが、低くても6割は必要だといわれている。感染の流行地では、地域により非常に高い感染率を示す地区もあり、ブラジルのアマゾンの奥地マナウスでは大流行の結果、66%の抗体保有率を示している。

しかし、高齢化の進んでいる先進国では、感染による集団免疫獲得までに多くの犠牲を払わねばならない。行動制限を緩やかなレベルにとどめ、集団免疫を目指したスウェーデンの現状を見れば、この策は無謀であり受け入れがたい。となれば、ワクチンによる集団免疫の獲得が、唯一現実的な方策といえるだろう。ここでは、新型コロナワクチンの基本的事項と現状や報道のあり方について、疫学的見地から概括する。

ワクチンを含む薬剤の有効性と安全性は、「治験」と呼ばれる臨床試験で検定される。治験の中心は第3相試験の「ランダム割付比較試験」(注)であり、第1相、第2相試験で安全性に問題のなかった治験薬(ワクチン)を対照(プラセボ)と比較する。

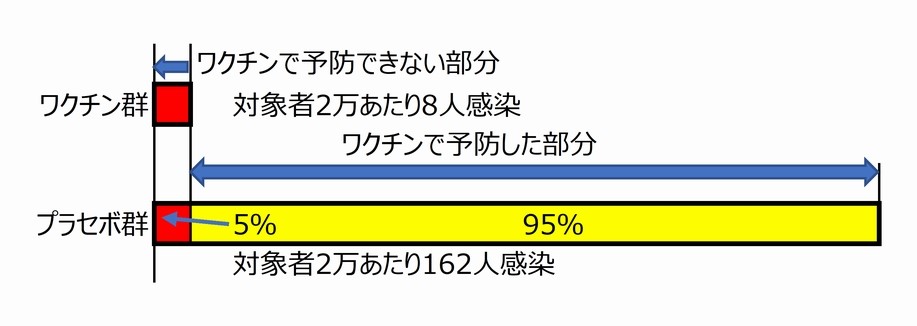

日本でも接種が予定されている米Pfizer社と独BioNTech社が開発した新型コロナウイルスワクチン(以下、ファイザー製ワクチン)の第3相試験結果の概略を図1に示す。約4万人の第3相試験の被験者のうち、初回接種を終えた被検者(2万人とする)からの感染が8例だったのに対し、薬効のないプラセボ接種の被検者(同じく2万人とする)からは162人の感染者が観察された。

この期間内のワクチン群からの感染リスクは8/2万=0.04%、プラセボ群からは162/2万=0.81%となる。リスクの比を取ると0.04/0.810=0.049なので、ワクチン接種によりリスクは約5%まで激減する。リスクが5%まで下がる(つまりリスクが20分の1になる)ことを、有効率(vaccine efficacy rate)95%と表現することもある。

図1で、プラセボ群でワクチンを接種したと仮定したとき、ワクチン群で発生した割合(赤い部分,8人)はワクチンでも予防できないと考える。残りの黄色部分はワクチンで予防可能と考えられるが,これはプラセボ群の感染者全体の中の95%であり,これが有効率である。

図1 ワクチンの第3相試験と有効率の考え方

図1 ワクチンの第3相試験と有効率の考え方これは接種したものの95%にワクチンが有効という意味ではない。ワクチンが有効だった割合をワクチン群で研究期間中に感染しなかった割合とするなら、それは(2万-8)/2万=99.96%で、95%よりはるかに高い。なお、この試験のエンドポイントは「感染」であり、このワクチンは感染を予防する。時々「重症化予防はするが、感染予防はできない」というネット情報を見るが、間違いである。逆に、いったん感染した後の重症化予防効果については、この試験からは不明である。

なお、ワクチンの安全性についても治験の第3相で調査する。副反応として見られたのは、疲労の3.8%と頭痛の2.0%のみで、重篤なものは見られなかった。しかし、この安全性についての結果は、治験の性格上2万人の短期間の反応しか観察していない。低頻度のものや長期の影響については、市販後調査に頼らざるを得ない。治験の結果は各国で審議され、薬の有効性、安全性とも基準を満たせば承認される。日本では、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実務を担当し、厚生労働省が最終承認を行う。

(注)ランダム割付比較試験(randomized controlled trial, RCT):乱数表を用いて被検者を群に分け,それぞれの介入方法を割付けて比較する研究デザイン.今回は被検者を2群に分け,それぞれにワクチン,プラセボを割付けている.ランダムに群分けすることで群間の背景因子の偏りを少なくし,比較性を高めることを目的とする.単一の疫学研究デザインの中ではエビデンスが最も高く,因果関係解明の大きな根拠となる.

承認されたワクチンが、どの国で実際に使用され、どの程度の効果を上げているかについては、公開データベースから知ることができる。欧米諸国の接種率は執筆時の最新データで、アメリカの9.3%がもっとも高く、次いでイギリス5.8%、スペイン2.5%、イタリア2.2%と続くが、まだエビデンスの蓄積がなく、現時点で効果について確定的なことは言えない。暫定的な現状であるが、接種率が39.3%と世界一高いイスラエルの例を紹介する。

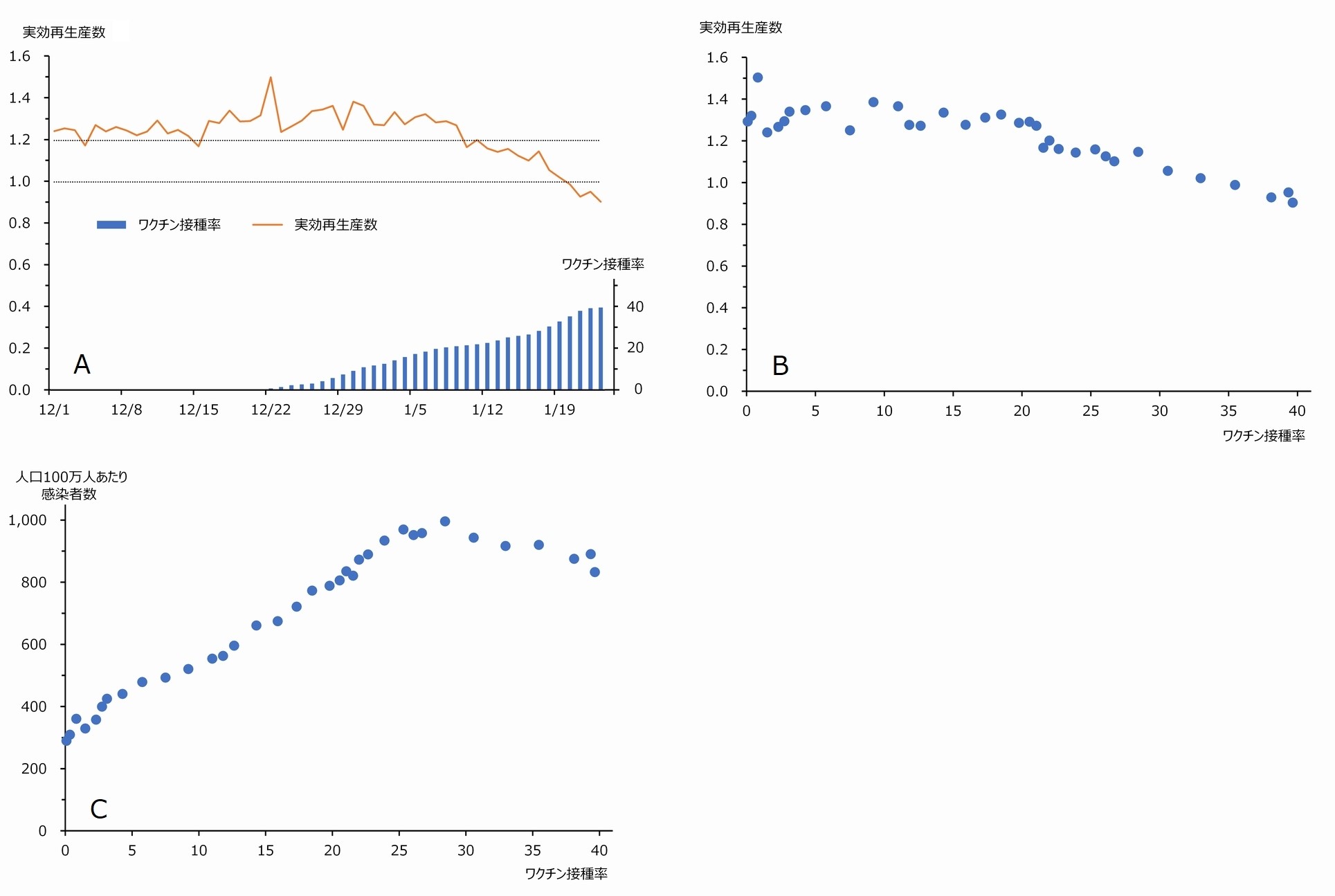

図2にイスラエルのワクチン接種に関するグラフを示す。Aはワクチン接種率と実効再生産数の毎日の推移である。ワクチンはファイザー製で、接種は昨年12月20日から始まっているが、接種後約20日より実効再生産数は1.2を下回り、30日後には1.0を切っている。Bに示したワクチン接種率と実効再生産数の関連からも、接種率20%からの漸減傾向が読み取れる。Cのように縦軸を人口あたりの新規感染者数(7日移動平均)に変えると、接種率30%あたりから減少が始まっている。

図2 イスラエルのワクチン接種に関するグラフ

図2 イスラエルのワクチン接種に関するグラフ以上のように、公開データからもワクチンの効果が読み取れるが、イスラエルは12月27日からロックダウンを並行して行っているので、その効果分が上乗せされており、ワクチン効果の過大評価の可能性もある。また

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください