若者の格差を放置する生活保護制度の見直しを求める

2021年02月14日

「菅さん、『困窮学生は退学しろ』『進学するな』って言うんですか?」

菅首相の発言を耳にした、率直な感想である。

菅義偉首相は、1月27日の参院予算委員会で、コロナ禍で生活に苦しむ人たちへの対応を求められた際、「政府には最終的には生活保護という仕組み」があると述べた。

参院予算委で答弁する菅義偉首相=2021年1月27日

参院予算委で答弁する菅義偉首相=2021年1月27日もちろん、「生活保護」は重要なセーフティネットである。しかし、「困窮学生の支援」という観点からは不十分などころか、若者の格差を放置する原因になっているといえるだろう。

そもそも、生活保護制度の根底には「暮らしに困っているのならば働け」という発想があり、「進学」を想定して設計されてこなかった。1970年までは、子どもが高校に進学する場合、親と一緒に暮らしていても「世帯分離」する必要があり、子どもは生活保護の対象から外れる仕組みだった。70年以降も、教育費に関する保障はなかった。高等学校等就学費として教育費が補助されるようになるのは、2005年のことである。

大学進学の場合はどうか。いまだに、生活保護世帯の子どもが進学をするには、世帯分離が必要で、生活費や学費のすべてを自分で工面しなくてはならない。教育費が補助されることもないどころか、子どもが生活保護の対象から外れるため、親の世帯の保護費は減額されるのである。

加えて、奨学金を借りることも条件とされている。確かに給付型奨学金や授業料減免等の制度が利用できる可能性はあれども、成績要件が課せられる場合も多く、必ずしも全員が利用可能なわけではない。総じて現在もなお、生活保護世帯の大学進学は困難を極めているのである。

厚生労働省が2017年に実施した「生活保護世帯出身の大学生等の生活実態の調査・研究」の結果をまとめた資料(注1)からは、生活保護を受給しながら大学受験を選択することの「ハードル」の高さが伺える。

厚生労働省「『生活保護世帯出身の大学生等の生活実態の調査・研究』の結果(概要)」から

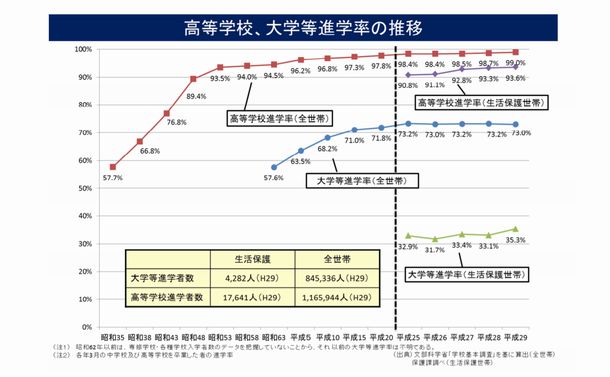

厚生労働省「『生活保護世帯出身の大学生等の生活実態の調査・研究』の結果(概要)」から生活保護世帯の「大学等」、すなわち大学・短大・専修学校・各種学校への進学率は35.3%、おおよそ「3人に1人」にとどまる。これは、全世帯における進学率の半分以下である。

それだけではない。生活保護を受けている家庭の場合、「受験勉強をしている頃」であっても、35.7%の受験生がアルバイト

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください