感染防止の効果を上げるどころかかえって妨げる罰則の導入

2021年02月19日

新型コロナウイルス対策の強化をめざして改正された「新型インフルエンザ対策特別措置法」(特措法)と「感染症法」が2月13日に施行された。改正法は個人の行動や事業者の営業を制限する期間を長期化し、生活と経済を疲弊させる可能性が大きい。罰則の導入によって感染防止をかえって妨げかねない弊害もある。

菅義偉内閣が「新型コロナ関連法」と一括される二つの法律の改正を急いだのはなぜだろうか。

冬の訪れとともに新型コロナウイルスの活動が活発になり、感染者が急増した。感染防止のため「会食は4人以下に」と住民に求めながら、首相をはじめ自民・公明両党の国会議員は守らず、政府は「Go To トラベル」もなかなか中止しなかった。世論に押されて緊急事態宣言を1月7日にようやく出したが、「遅すぎた」との批判が絶えない。

そうした失政を隠し、「やってる感」を出すため考えられたのが、新型コロナ関連法改正のの早期成立だ。

大慌てでまとめた「懲役刑(刑事罰)つきの改正案」について、厚生労働省の感染症部会では多くの専門家委員が慎重な意見を表明した。政府がそれを無視して国会に提出したところ、医療関係者などから批判が強まった。

自民党は立憲民主党との“密室協議”で懲役刑を過料という行政罰(行政上の義務違反に科す制裁で、前科にならない)に改め、両党を含む4党が修正案として提出。衆参両院でそれぞれ2日ずつというスピード審議で成立させた。

人権にかかわる法律は落ち着いたときに、時間をかけて審議すべきものだ。自民党との密室協議でスピード成立に加担した、「立憲」を党名に掲げる政党の本性が見て取れる。

緊急事態宣言下というどさくさに紛れ、人々の不安に乗じて成立した「改正新型コロナ関連法」。そこには大きく分けて三つの重大な問題がある。

参院本会議で改正された特別措置法・感染症法が賛成多数で可決された=2021年2月3日

参院本会議で改正された特別措置法・感染症法が賛成多数で可決された=2021年2月3日第一の問題は、緊急事態宣言(以下、緊急事態)に至らない段階でも権利制限ができる「まん延防止等重点措置」(以下、まん延防止措置)が新設されたことだ。

改正前の特措法では、緊急事態という非常時(有事)に限って国民の権利を制限する措置をとれることになっていた。これに対し改正特措法では、緊急事態に至らない状態でも私権制限ができるようにした。これがまん延防止措置だ。

まん延防止措置は都道府県単位でも、市町村単位でも、一部の繁華街だけを対象にしても発令できる。発令されれば、都道府県知事が事業者に営業時間の変更などを命令でき、命令違反者には20万円以下の過料が科せられる。

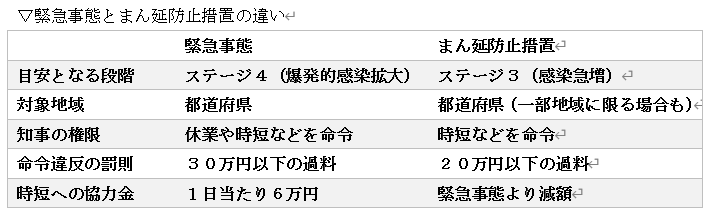

緊急事態とまん延防止措置はどこが違うかを、下の表にまとめた。まん延防止措置が「ミニ緊急事態」であり「准・緊急事態」であることがわかる。

表

表まん延防止措置で知事はどんな措置を命令できるのか。2月9日に閣議決定された政令は、「施設内に手指の消毒設備を設置するよう事業者に促す」「発熱者やマスクをしない客の入場を禁止する」などを例示している。マスクをしない客の入場を許したら、店主は過料を科せられる可能性があるのだ。

新型コロナウイルス対策で罰則を設ける法改正に抗議する日本弁護士連合会の関本喜文副会長(中央)ら=2021年1月22日、東京・霞が関

新型コロナウイルス対策で罰則を設ける法改正に抗議する日本弁護士連合会の関本喜文副会長(中央)ら=2021年1月22日、東京・霞が関今回の緊急事態が解除された場合、さっそく導入される可能性があるまん延防止措置には問題が多い。

その一つが発令・終了条件のあいまいさだ。「感染が拡大するおそれが認められ」、「医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められる」ときに発令すると定められているが、おそれがあるかどうかは主観的な判断で決まる。

また政府・都道府県・医師会などが医療体制を整備していれば、感染者が増えても医療に支障は出ないはずだが、その点は不問になっている。

いつ終了するかについても、「実施する必要がなくなったと認めるときは(中略)終了」と定められているだけであり、法施行と合わせて改定された政府の基本的対処方針でも「総合的判断」となっている。

まん延防止措置では、ほとんどが政府と都道府県の判断に委ねられており、恣意(しい)的な運用が可能になっている。行政にとってはとても使いやすい施策なので、安易に使われ、期間も長期化する可能性がある。

緊急事態に至らない段階での予防的措置は、罰則つきの命令ではなく、強制力がない要請にとどめるべきだと、「緊急事態宣言に慎重な対応を求める有志の会」の弁護士グループは主張している(「緊急提言:緊急事態でなくても権利制限を認める法改正案は抜本的に修正すべきである」=note 1月22日)。

以上のような内容のまん延防止措置は、憲法22条の「職業選択の自由」に含まれる「営業の自由」を過度に制約する可能性があり、必要以上に広範な権限を知事に与えている点で憲法違反の疑いがある。

改正コロナ法の第二の問題点は罰則を導入したことだ。

改正感染症法では、患者や感染者が入院や検査を拒否した場合、あるいは保健所への情報提供を拒否した場合には、過料を科すことになった(政府案の懲役は過料に改められたが、罰則つきという本質は変わっていない)。

政府や都道府県は、罰則導入によって入院拒否などが減り、感染防止効果が高まると考えているようだが、実は逆だと多くの関係者はみている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください