子どもたちに学び、共感し、創造的に活動する大人の覚悟が求められる

2021年02月27日

先日、コロナ禍の学校の様子について朝日新聞の取材を受けました。「昨年の2月27日全国一斉休校のニュースが流れた時、どんなことを考えましたか?」と聞かれて、電車の中でそのニュースを知ったことは鮮明に思い出すのですが、何を考えていたか思い出せません。さらに、その後のこともあまり覚えていないことに気が付きました。記憶が飛んでいるようにも思いました。

もちろん、情報を収集し、いろいろ考え、話し合い、判断し、行動を起こしていったと思うのですが、何を考えていたのかと問われると鮮明には覚えていないのです。まあ、すぐに忘れてしまうのは私の特性なので、よく覚えている方も多いのだとは思います。朝日新聞の記者の方は、「先生、『論座』が役に立ちますね」。そう言われれば、昨年の3月からずっとコロナ禍の学校について書いてきましたので、読み返してみれば私が何を考え、何をしてきたのか分かりますね。やっぱり書き記しておくことは大切なことだと改めて感じました。

私の「論座」での連載も残り少なくなってきました。何を書き記しておこうかと考えています。以前、リクエストがあった「住田先生が担任時代はどんなことをしてきたのですか?」という問いにも応えていかなければならないと思いつつ、「コロナ禍の学校と子どもたち」について、学校現場から伝えていかなければならないという思いは強いです。特に、コロナ禍において、子どもたちは感染症予防のために多くの制約を強いられているにもかかわらず、素晴らしい取り組みをしていること、大人が考えている以上にチャレンジをしていること、そのことを通して大人をエンパワーしていることは絶対に伝えなければならないと思っています。

地下鉄駅のギャラリーに飾られた共同版画作品

地下鉄駅のギャラリーに飾られた共同版画作品2021年1月3日、例年より短い冬休みを終えて出勤する途中、学校最寄りの地下鉄駅の改札を出たところで目に飛び込んできたのが、子どもたちが制作したカラフルな合同版画の作品です。おせち料理や鏡餅、初詣、雪や雪だるま、きれいな花、正月の様子、冬の生活や遊びの様子等々が駅のギャラリーに飾られていました。本校の4年生のクラスが、地域の人を元気にしようと考えて、駅員さんと交渉して展示させてもらったということです。

私は、毎日出勤時、退勤時、その場所を通るのが楽しみになりましたし、明るい気持ちになりました。そんな気持ちになった人も多かったのではないかと思います。話を聞くと、他の駅でも同じように子どもたちが大人を元気付けるような絵を飾っている所があるようです。旅行に行けない、会いたい人に会えない、みんなで集まって楽しめない、そんな大人の心を癒すような楽しく明るい絵があちこちの駅に飾られているのだと思います。私たち大人は、子どもの声に耳を傾け、子どもの考えを尊重し、子どもを持続可能な社会を創るパートナーとして共に生きといくことが大切なのだと思います。

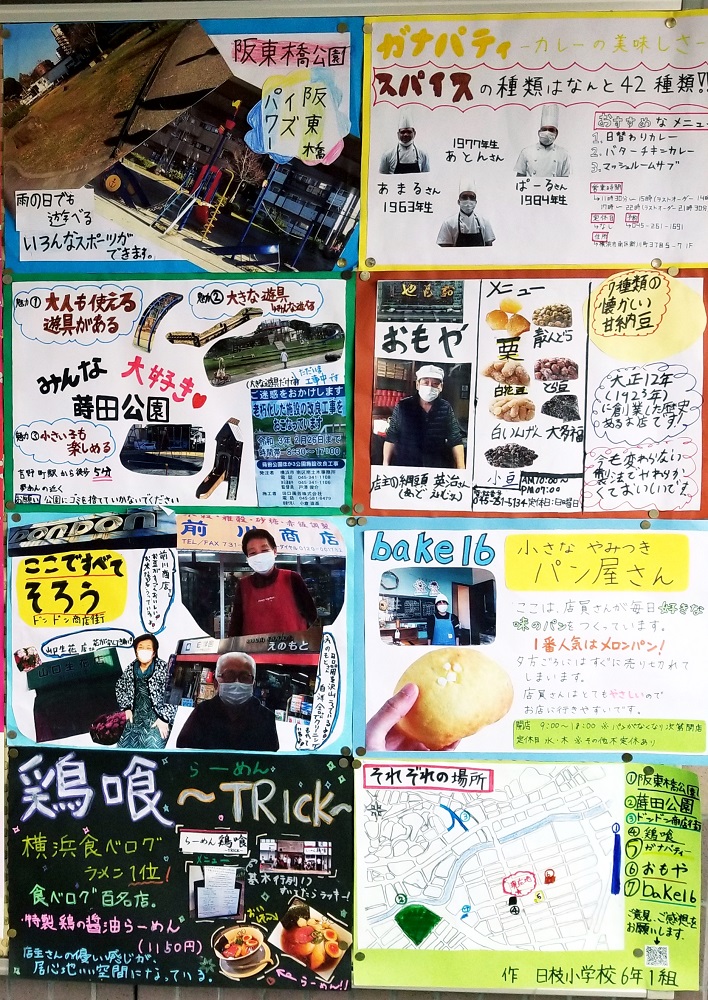

駅の掲示板に地域のお店を紹介するポスターを掲示する

駅の掲示板に地域のお店を紹介するポスターを掲示するもちろん、子どもたちの提案が全て採用されるわけでもなく、ダメ出しをされることもありますが、熱い話し合いを繰り返し、厚い壁を越えていきました。お金の問題を解決するために、町内会や同窓会等でのプレゼンも行い、協力者を増やしていきました。子どもたちのあきらめない姿に担任の先生が勇気づけられたと聞きました。コロナ禍において、子ども達の活動が多くの大人の心を動かし、元気づけているのではないでしょうか。

すべてを紹介できませんが、こういう取組は、本校にはまだまだたくさんあります。きっと他の学校でも同じように子ども達が活躍しているのだと思います。コロナ禍は、「大人が子どもを教える」から「大人が子どもから学ぶ」への転換を引き起こし、教育の在り方を変えていくのかもしれません。「先生が教える」から「子どもが学ぶ」への主語の交代も加速されるのかもしれません。

2020年4月に、初めて緊急事態宣言が発令された際には多くの教育機関が休校措置を取りました。「2回目となる緊急事態宣言が発令されても、小中学校の一斉休校は必要ない」として、今回は休校にはなりませんでしたが、文科省は全国の学校現場に新型コロナウイルス感染症対策の総点検を求める通知を出しました。学校現場における感染症対策の考え方について、教科ごとの留意事項などを改めて整理し、冬場の教室での換気と防寒対策など学校現場が再確認すべき事項をチェックリストにまとめました。感染者を一人でも減らすために、学校現場に厳しい感染症対策の徹底を求め

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください