[4]記者が聞いたネタは読者に還元することが絶対の条件

2021年03月05日

2015年、官房長官時代の菅義偉氏からオフレコ懇談の声がかかった時、沖縄タイムスの同僚たちは出席したものかどうか迷ったという。

ただ、沖縄政策の司令塔に直接取材できる機会はほとんどない。少しでも本音を探りたい、と割り勘で出席することにした。私が当時同じ立場だったとしたら、間違いなく同じ行動を取っていた。フライデーされていたのは私だったかもしれない。

オフレコ懇談の「罠」にメディアはどう向き合うか――[3]「菅氏が沖縄2紙と懐柔密会」報道のメッセージ

今だったら、分からない。フライデーの報道から5年後の2020年5月20日、週刊文春が報じた「黒川賭け麻雀問題」の後、選択は一層難しくなっている。

法秩序を守る検察のナンバー2、東京高検検事長の黒川弘務氏による賭博行為という大スクープ。暴かれたベールの下には、産経新聞記者と朝日新聞元記者の計3人が隠れていた。本来、文春取材班と一緒になって権力者を追及すべき立場の新聞記者は、共犯者になっていたのだった。

3人はいずれもエース級の記者だったという。業界の片隅にいる私にもそれは分かる。検察ナンバー2と雀卓を囲めるというのは、並の「食い込み」方ではない。重大な情報に接しただろうし、ここ一番のネタを書こうという時に最後に「当て」て確証を得ることもできただろう。

しかし、この3人がどれだけスクープを書いてきたとしても、全てはむなしい。黒川氏はこの時、日本中の視線を集めていた。「官邸の守護神」と呼ばれ、検事総長へのレールを敷くために菅氏が肝いりで定年を延長した。世論の集中砲火を浴びた検察庁法改正案は、この定年延長を後付けで正当化するためだと指摘されていた。

これ以上の勝負どころはなかった。報じれば黒川氏は即辞職、官邸中枢を直撃することは確実だ。全てを目の前で見て知っている以上、黒川氏に通告し書くことだけが、読者に対して責任を果たす道だった。

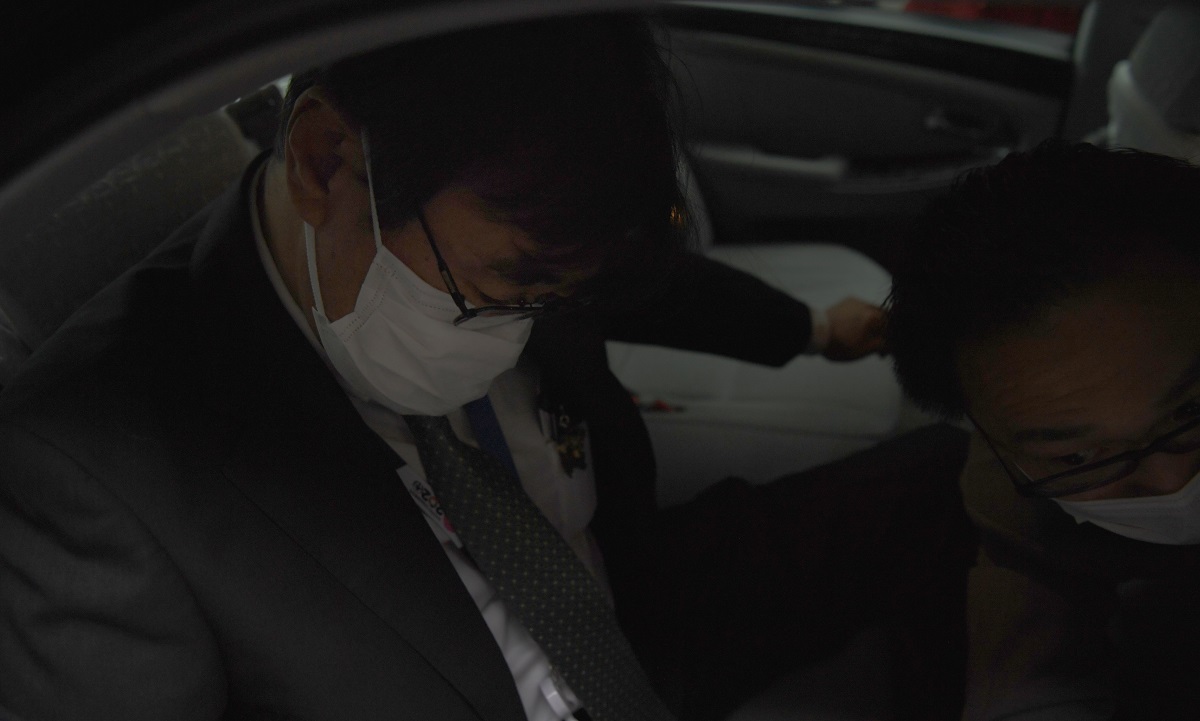

黒川弘務・東京高検検事長(当時、写真)の賭け麻雀問題は、メディアのありようも問われることになった

黒川弘務・東京高検検事長(当時、写真)の賭け麻雀問題は、メディアのありようも問われることになった3人は書けなかった。せめて文春の後追いでもいいから書いて読者への責任を果たしてほしい。私は真剣に願ったが、そういうことも起きなかった。書けないのだ。食い込むほど、ネタが本質的に大きいほど、書けない。そもそも大きなネタを書くために食い込んだはずなのに。

密着取材の是非には無数の論点がある。私ももちろん完全否定はできない。ただし、記者が聞いたネタは読者のものだ。きょうではなくてもいつか必ず書いて、社会に還元することが絶対の条件になる。書かないのならそれは記者や組織による公共財産の私物化として批判されるべきだろう。

3人だけではない。新聞社の旧来型の密着取材は黒川賭け麻雀問題で勝負の時を迎え、雑誌ジャーナリズムの在野精神に完膚なきまでにたたきのめされた。ここからなんとか再起するとすれば、敗北を受け入れることが出発点になる。同じやり方を続けるわけには、もちろんいかない。

「『賭け麻雀』はそれ単独の問題ではなく、オフレコ取材での関係構築を重視するあまり、公人を甘やかし、情報公開の責任追及を怠ってきた結果です」。2020年7月、ジャーナリストや研究者が発表した「ジャーナリズム信頼回復のための6つの提言」も、旧来型の取材手法を厳しく指弾した。「取材の難しさ、情報源の秘匿の大切さを含め、可能な限り説明を尽くし、一般市民の信頼を得るための努力をしているか」と問うていた。

提言は日本新聞協会に加盟する新聞、通信、放送129社の編集局長、報道局長に送った。しかし、7カ月たっても応答はない。各社はもごもごと内輪の事情を口にしながら、何とかやり過ごしてきたように映る。「権力取材はきれいごとでは済まない」「先輩も私も後輩も、みんな同じようにやってきた」――。

今の幹部が現場にいた時代は、それで良かったかもしれない。取材過程が市民に見えていなかった。発信手段をメディアが独占していた。しかし時代は変わった。隠してもいずれはバレる。いつも誰かに見られている。文春やフライデーだけではない。誰もがカメラ付きのスマートフォンと、SNSという発信手段を持っている。

菅義偉首相の就任直後、「パンケーキ好き」というイメージが盛んに広がった=2020年9月、秋本真利衆院議員のツイッターから

菅義偉首相の就任直後、「パンケーキ好き」というイメージが盛んに広がった=2020年9月、秋本真利衆院議員のツイッターから 批判的な視線が集まる中、外部メディアから開催の事実関係について取材を受けた官邸クラブが何と答えたか。幹事社(当番制の連絡係)から常駐各社への報告にはこうあった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください