忘れられない絶望の日々。復興の道はまだ遠いが、それでも笑いながら生きていく

2021年03月11日

今年も3月11日がやってきた。10年前のあの日、私は福岡での仕事を終え、車で北九州に向かっていた。13日は長男の卒業式で、夕方には家族で高校のある島根県江津市に向かう予定だった。

午後3時過ぎ電話が鳴った。「どこでもいいからすぐにテレビを見て」。妻は要件だけを伝え、電話を切った。

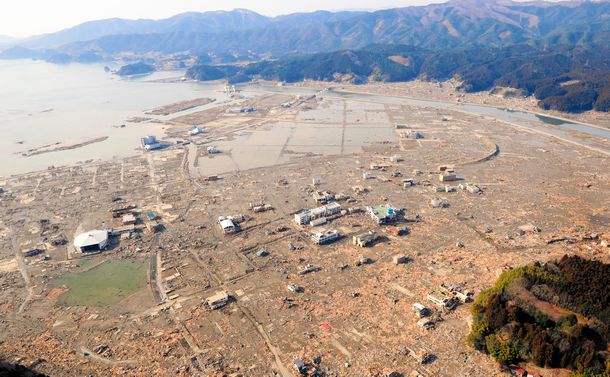

地震による津波で全滅した岩手県陸前高田市=2011年3月14日、朝日新聞社ヘリから

地震による津波で全滅した岩手県陸前高田市=2011年3月14日、朝日新聞社ヘリから 九州自動車道の古賀サービスエリアのテレビには、既に大勢の人だかりができていた。人をかき分け何とかテレビをのぞき込む。真っ黒な水が田畑やビニルハウス、そして家を次々に飲み込んで進んでいく。「何が起こっているんだ」。答えのないまま、全員が息を詰まらせていた。

言葉にならない。ただ、「ああ」とか「ええ」という呻(うめ)きのような声を漏らすだけだった。

島根への移動中、宮城県で活躍するホームレス支援の仲間たちに電話をし続けていた。翌朝、NPO法人ワンファミリー仙台の立岡学・理事長と電話がつながった。「生きてるか」が第一声だった。

立岡理事長は「私たちは無事です。11時から炊き出しを開始します」と言った。すでに毛布などの支援物資の配布を始めていた。「しかし、このままでは物資も燃料も数日で底をつきます。何とかなりませんか」と彼は告げ、電話を切った。「何とかする」と答えるのが精一杯だった。

その日の午後3時36分福島第一原子力発電所1号機が爆発した。14日には3号機、15日には2号機が爆発。メルトダウンが始まっていたことが後日、公表された。正確な情報も与えられないまま、人々は被爆の危機にさらされていた。卒業する息子に「大変なことになった。日本は今後どうなるかわからない」と告げた。

卒業式を終え、息子と一緒に北九州に戻った。テレビは津波被害の惨状と福島原発事故を伝え続けた。コマーシャルがなくなったテレビを見つめていると、膝が震え、呼吸が浅くなる。「何をすべきか。何ができるか」を考え続けていた。

震災と原発事故から10年、もういちどお読みいただきたい論考を無料公開します/論座「3.11アーカイブ」

支援物資や燃料を手に入れるにはどうするか。どうやって現地に届けるか――。頭に浮かんだのが生活協同組合だった。生協なら、食料はもとより衛生用品、生活用品、衣服に至るまで「生活」にかかわるすべてのものが揃えられる。輸送手段も持っている。

困窮者支援のパートナーであったグリーンコープ生協に電話をした。すると、思わぬ返事が返ってきた。すでに物資を満載したトラックが現地に向かっているというのだ。

「どこに運ぶ予定ですか」。「決まっていません。ともかく東に向えということで」と担当者は答えた。「だったら、仙台の青葉区のワンファミリー仙台に行って欲しい」と伝えた。

その後、この連携は、生活クラブ生協、グリーンコープ生協、NPO法人ホームレス支援全国ネットワークを核とした「公益財団法人 共生地域創造財団」となった。現在も、石巻、大船渡、陸前高田、大槌で活動している。私は財団の代表理事として、東北通いの日々を始めることになった。

福島第一原子力発電所の事故の深刻さは素人目にも明らかだった。避難された人々の一部が故郷を失わざるを得なくなることは明らかだった。「遠隔地避難」ということが頭に浮かんだ。すぐに北九州市長に相談し、受入れ体制として官民協働の「絆プロジェクト北九州」が設立された。

住宅確保は市の担当。仕事は福岡県労働局。地域での受け入れは北九州市社会福祉協議会、そして、個々人に対する伴走型支援はNPO法人抱樸が担当した。暮らしに必要な家財道具は、市民の寄付(6000万円以上)によって賄われた。結局、北九州市には300人以上が身を寄せることになった。その様子はNHK総合「プロフェッショナル仕事の流儀スペシャル 絆が、希望を創り出す」で放映された。

公益財団法人 共生地域創造財団のホームページ

公益財団法人 共生地域創造財団のホームページ「最も小さくされた人に偏った支援を行う」。これが、共生地域創造財団の活動方針だ。当時、「『偏る』は公益財団としていかがか」とも言われたが、現場はそうするしかなかった。困窮者支援においても、災害支援においても。

3月18日、最初のスタッフを東北に派遣した。私もようやく30日に被災地に入った。山形空港から陸路仙台に向かう途中、粉塵で吸気口が詰まり、タクシーはエンストした。津波の泥と瓦礫(がれき)から舞い上がる粉塵で町は灰色に。ワンファミリー仙台の事務所で迎えてくれた立岡理事長の目は、粉塵とアレルギー、そして寝不足が重なって、すっかり充血していた。だが、生協からの支援物資を百カ所以上の避難所に届ける仕組みは、すでに出来あがっていた。

翌日、石巻市牡鹿半島にある蛤浜を、物資をもって訪ねた。蛤浜は元々、9世帯しかない漁村集落で、5世帯が津波にのまれていた。「最も小さい」という財団の方針にふさわしい場所だと言える。

集落の高台にある集会所に、住民は身を寄せていた。3週間が経とうとしていたが、村の瓦礫は手つかずのまま。水道、電気、ガスがすべて止まった中での暮らしは想像を絶するものだった。

津波の被害を受けた宮城県石巻市の鮎川浜地区。「津波警報」との情報で手助けを受けながら女性が高台を目指していた=2011年3月14日

津波の被害を受けた宮城県石巻市の鮎川浜地区。「津波警報」との情報で手助けを受けながら女性が高台を目指していた=2011年3月14日迎えて下さったのは、漁師であり区長であった亀山秀雄・昭子夫妻だった。瓦礫を前に、「ボランティアなどの派遣要請はしないのですか」と尋ねる私に、「ここより大変なところがあるから」と亀山さんは答えられた。九州からの物資に助けられていると感謝された。

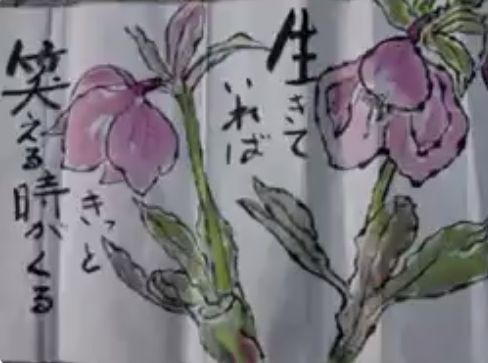

墨字で「生きていれば、きっと、笑える時が来る」と書かれた絵手紙

墨字で「生きていれば、きっと、笑える時が来る」と書かれた絵手紙絶望的な悲しみの中で人は泣くしかない。慟哭(どうこく)と嗚咽(おえつ)だけが残された行為なのだ。いや、あまりの悲しみは人から泣くことさえ奪う。しかし、あの手紙は、「それだけではないのだ」と、優しく語りかけていた。

人は生きているかぎり笑える。そう、人は「いのちで笑う」のだ。

震災と原発事故から10年、もういちどお読みいただきたい論考を無料公開します/論座「3.11アーカイブ」

「いのちで笑え」という言葉を初めて耳にしたのは、今から26年前、阪神淡路大震災で傷つけられた神戸においてだった。

ソウル・フラワー・ユニオン(モノノケ・サミット)の中川敬さんは1995年2月、「満月の夕(ゆうべ)」という曲を書いた。阪神大震災から1カ月後だ。

【満月の夕】

風が吹く 港の方から 焼けあとを包むようにおどす風

悲しくて すべてを笑う 乾く冬の夕

時を超え国境線から 幾千里のがれきの町に立つ

この胸の振り子は鳴らす “今”を刻むため

飼い主をなくした柴が 同胞とじゃれながら車道 (みち)をゆく

解き放たれ すべてを笑う 乾く冬の夕

ヤサホーヤ 唄がきこえる 眠らずに朝まで踊る

ヤサホーヤ 焚火を囲む 吐く息の白さが踊る

解き放て いのちで笑え 満月の夕

星が降る 満月が笑う 焼けあとを包むようにおどす風

解き放たれ すべてを笑う 乾く冬の夕

ヤサホーヤ 唄がきこえる 眠らずに朝まで踊る

ヤサホーヤ 三線鳴らす 吐く息の白さが踊る

解き放て いのちで笑え 満月の夕

ヤサホーヤ 唄がきこえる 眠らずに朝まで踊る

ヤサホーヤ 焚火を囲む 吐く息の白さが踊る

解き放て いのちで笑え 満月の夕

解き放て いのちで笑え 満月の夕

東日本大震災10年を前に先日、中川さんと対談をすることができた。

※ほうぼくチャンネル

「路上の祈りと歌から、東日本大震災10年を考える 中川敬(ソウルフラワーユニオン)×奥田知志(NPO抱樸理事長)」

(中川)「あの曲を書いたのは3回目に神戸に行った2月15日。震災が起きた1月17日は満月の日で、それから数えて一巡目の満月の日でした。長田で野外ライブをした後、焚火を囲みながら飲んでいたんです。すると『満月見るの怖いな』と皆が言い始めた。当時、満月の日に最大余震が来るというウワサが流れていたんです。その情景が忘れられなくて…。そして、翌日に一気に書いたのが『満月の夕べ』です」

それにしても、なぜ「笑う」なのか。「悲しくてすべてを笑う」。悲しいと泣くのではないか。でも、絶望的な現実が人を包むとき、人は泣くことさえできなくなる。そうして人は笑うしかなくなる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください