戦力編成・戦術の見直し、経営上の影響があっても特例措置を導入したワケ

2021年04月07日

観客を1万人に制限し巨人―DeNAの開幕戦を迎えた東京ドーム。マウンドは巨人先発の菅野=2021年3月26日

観客を1万人に制限し巨人―DeNAの開幕戦を迎えた東京ドーム。マウンドは巨人先発の菅野=2021年3月26日2021年の公式戦が始まった。昨年に続いてコロナ禍のもとでのシーズンとなったが、ともあれ試合を観戦できることは、プロ野球ファンのひとりとして喜ばしい限りだ。

ところで、開幕直前の先月22日、プロ野球の臨時12球団代表者会議が開催、レギュラーシーズンでは延長戦を行わず、9回で打ち切ることを決定した。昨年は、延長戦は10回で打ち切る特例が採用された。そのため、プロ野球は2年連続で12回まで行える延長戦が規則通り実施されない変則的な状態となる。

延長戦を認めないのは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した措置ではあるものの、当初は昨年までと同様に延長戦は10回まで行う方針だった。しかも、開幕直前に規則を変更したのだから、各球団は戦力編成や戦術の見直しを余儀なくされるし、経営的な影響も考慮しなければならない。にもかかわらず、なぜ特例措置の導入が決められたのだろうか?

「制度面での適切さと妥当さ」、「営業時間時短要請への対応」、「大都市での終電繰り上げ」、「東日本大震災時の対応の反省」、「公益性の確保」の5つの側面から考えると、今回の対策が不可避であることが分かる。

原則として引き分け制度を導入せず、試合を一時中断してでも勝敗が決まるまで延長戦を行う大リーグに対し、日本のプロ野球では延長戦は12回までとされており、そこで勝敗が決しない場合、結果は引き分けとなる。引き分けは制度上、認められているわけだ。

また、今回の措置を決めた代表者会議は、プロ野球に関する特定の事項を検討し、決定することを主たる役目とする意思決定機関である。その代表者会議が臨時会合を開いて9回での打ち切りを決定したのだから、手続き上の問題もない。

そもそも、延長戦の回数は時代により変化している。1972~1987年、2011年及び2012年は、試合開始から一定時間を経過した場合、新しい延長イニングに入らず引き分けとする制限が設けられた。

こうした時間制限のもとで、9回を終えていない試合については、9回裏まで試合を行い、延長戦は不可だったので、今回の9回での打ち切りという判断は過去の事例に則っているともいえる。

とすれば、延長戦を行わないという決定は、制度面でも過去の事例との整合性という点でも、適切であり妥当となる。

今回、プロ野球界が9回で試合を打ち切ることを決定した第二の理由は、緊急事態宣言は解除されても、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県では、飲食店に対して21時に終業するよう、営業時間の短縮を要請していることである。

この1都3県には、読売ジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズ、千葉ロッテマリーンズ、埼玉西武ライオンズの5球団がある。総務省の『日本標準産業分類』によれば、プロ野球は「生活関連サービス業、娯楽業」に分類され、国税庁もプロ野球選手を『日本標準産業分類』の規定に準じて扱うとしている。つまり、飲食業と生活関連サービス業ないし娯楽業とは、業種として完全に一致はしていない。

にもかかわらず、プロ野球側が1都3県での飲食店への営業時間の短縮要請を踏まえたのは、公式戦の試合時間の長さのためだ。

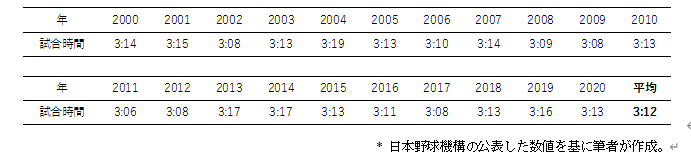

2000年から2020年までの、コールドゲーム及び延長試合を除いた9回試合のみのプロ野球の公式戦の試合時間の平均は3時間12分。最短で平均3時間6分(2011年)、最長で3時間19分(2004年)だ(表1)。

表1 プロ野球の公式戦の試合時間(コールドゲーム・延長試合を除いた9回試合のみ)

表1 プロ野球の公式戦の試合時間(コールドゲーム・延長試合を除いた9回試合のみ)基本的にプロ野球のナイターの開始時間は18時である。延長戦にならなくても、試合終了はほとんど21時を過ぎる。延長戦を認めれば、たとえ昨年同様10回で打ち切ったとしても多くの試合で終了時間が21時以降になることは容易に想像される。

セントラルとパシフィックの両リーグは、開幕戦から4月17日までの暫定的な措置として首都圏で行われるナイトゲーム32試合の開始時間を繰り上げ、17時30分もしくは17時45分からとした。これは、球界が試合の終了時間が可能な限り21時を超えないようにしようと努めていることを示している。

第三の理由は「大都市での終電繰り上げ」だ。

首都圏や関西圏ではJRと主要私鉄各線が3月13日(土)から電車の運行時刻を変更し、終電の時刻を繰り上げた。

新型コロナウイルス感染症拡大による在宅勤務の増加や利用者の減少により、深夜帯に電車を運行する必然性に乏しくなったことが主たる理由であることは周知の通りである。

最大で35分程度繰り上がることは、多くの人の生活とは関係ないかのように思われるかもしれないが、プロ野球の観客にはどのような影響があるだろうか。

東京ドームや明治神宮球場など都心部の球場では、観客の最も重要な移動手段は鉄道だ。試合終了が近づくと、東京メトロ丸の内線の後楽園駅や銀座線外苑前駅が家路につく観客でにぎわう光景は、2019年までは日常的なものであった。

一方、延長戦が10回までだった昨年も、全12球団がいずれも4時間を超える試合を経験しており、中日ドラゴンズや東京ヤクルトスワローズのように試合時間が4時間49分を記録した球団もある。

2020年と同様に延長戦10回まで行うとすれば、降雨などで試合が中断するなどした場合、観客が終電に乗れない可能性がある。観客が、電車の乗り継ぎを含めて終電の時刻を事前に確認するのは当然とはいえ、球団側も事前に予測される懸念に対処することは危機管理のうえから妥当なだけでなく、球界が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に本気で取り組んでいることを示す象徴となる。

プロ野球開幕戦を迎えた神宮球場。阪神・ヤクルト戦のスタンドはマスクをした観客が間隔を空けて座っていた=2021年3月26日、神宮球場

プロ野球開幕戦を迎えた神宮球場。阪神・ヤクルト戦のスタンドはマスクをした観客が間隔を空けて座っていた=2021年3月26日、神宮球場観客の終電の時間まで考慮して球団が対応するのは過剰と思う向きもあるだろうが、必ずしもそうではない。何故なら、2011年3月11日の東日本大震災時、球界は初期の対応に失敗し、世論の反発を招いた経験があるからだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください