【4】水上源蔵中将(日本陸軍)

2021年04月10日

太平洋戦争において、少なからぬ数の日本軍高級将校が、エゴイズム、怯懦、無責任等、武人にあるまじき醜態をさらし、戦闘組織としての頽廃を暴露した。彼らと同じ日本人の一人としては、残念きわまりないことであるが、それはけっして否定できない。その一方で、不利な戦況にあっても、将兵の生命を尊重し、一身に責任を負って死んでいった指揮官があったこともまた事実だ。

昭和19(1944)年、ビルマ(現ミャンマー)の戦場において、この両タイプの典型ともいうべき軍人たち、部下将兵から「義人」と慕われた水上源蔵将軍と、恣意専横の悪名で知られ、その作戦によって多数の将兵を死に追いやった参謀辻政信大佐が行き会い、数奇なドラマをつむぎだした。本稿では、その、戦神(マルス)、もしくは歴史の女神(クリオ)が残酷な筆で描いた物語を叙述していくことにしたい。それはおそらく、昭和陸軍の光と影を知る手がかりとなるはずである。

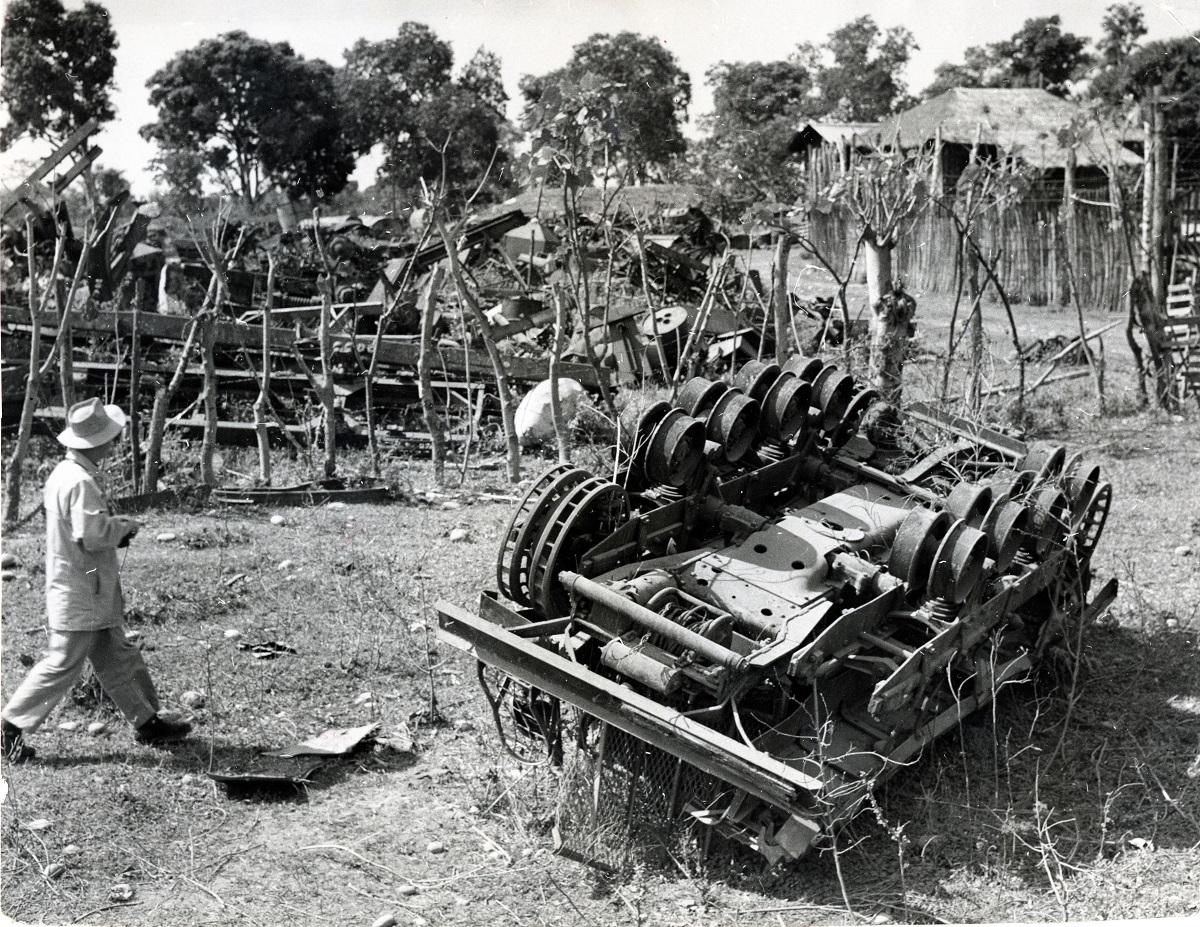

1956年、ビルマ遺骨収集団が発見した、北部ビルマ(ミャンマー)のミートキーナ市付近のランプールに残る第二次世界大戦中の米軍戦車の残骸

1956年、ビルマ遺骨収集団が発見した、北部ビルマ(ミャンマー)のミートキーナ市付近のランプールに残る第二次世界大戦中の米軍戦車の残骸 昭和19年5月、ビルマの日本軍は累卵の危うきにあった。3月に発動されたインパール作戦は、英印(イギリス・インド)軍の策源地を覆滅するという目的を達成できず、そればかりか、攻勢を担当していた第一五軍は、猛烈な反撃を受けて、事実上潰滅していた。当時、日本陸軍ビルマ方面軍は、ビルマ西部のインパールからアラカン山系にかけての戦線では英印軍、北部のレド方面では米・中国国民政府軍、北部の中国雲南省と境を接するあたりではやはり中国国民政府軍と対峙していた。つまり、東のタイ方面以外は四面楚歌といっても過言ではなかったのだ。かかる状況下でインパール正面の第一五軍が崩れたということは、ビルマ防衛陣に大穴が開いたも同然であり、連合軍がそれに乗じて反攻をしかけてくるのは必至であった。

5月17日、第一五軍の北東に隣接する第三三軍の正面で火の手が上がった。米軍部隊がグライダーでミイトキーナ(「ミートキーナ」「ミチナ」など、さまざまな表記があるけれども、本稿では「ミイトキーナ」を用いる。引用においても、それに統一する)の飛行場に強行着陸し、これを占領したのである。ミイトキーナは北部の要衝で、ビルマ縦貫鉄道の終点である上に、インドから中国に向かう街道の重要な宿場街であった。ここを奪取されれば、第三三軍の指揮下にある第一八師団と第五六師団が分断されるばかりか、北部ビルマの防衛が危うくなる。

本多政材陸軍中将

本多政材陸軍中将 この派遣命令を受けた水上は、当時の状況より、ミイトキーナから生きては帰れないと判断したようだ。少将は、「雲南の戦場で師団主力と共に死ねないのは残念だが、ミイトキーナでは必ず任務を達成する。おそらくこれでお目にかかることもないであろう」と、電話で師団の参謀長に別れの言葉を述べたのち、あらたな任地に進発した(『戦史叢書 イラワジ会戦』。以下、引用にあたっては、旧字旧カナは新字新かなに直し、適宜句読点を補う)。

5月30日、ミイトキーナに到着した水上は、それまで同地防衛に当たっていた第一八師団第一一四連隊(丸山房安大佐)を指揮下に置き、守備隊長となった。同日、ミイトキーナ守備隊は、第一八師団の麾下から第三三軍の直轄に移された。組織的に問題のあるやりようではあった。水上は、おのが直属部隊よりもずっと多くの実兵力を握り、しかも他師団所属で気心の知れない丸山大佐を指揮することになったのであり、統率もおのずから困難になる。実際、到着した水上との会見で、丸山はあたかも自分のほうが上官であるかのごとく振る舞ったという証言がある。

かくのごとく、上下がぎくしゃくするなかで、奇怪な命令が発せられ、水上は非常の決断を強いられることになる。

6月中、ミイトキーナ守備隊は奮戦を続け、連合軍の攻撃をしりぞけていたが、同月末日には完全に包囲されるに至った。さらに、7月に入ってインパール作戦が中止され、連合軍のつぎの攻勢が予想されるようになると、第三三軍も対策を練らざるを得なくなる。絶対に維持しなければならないのは、インド・中国間の地上連絡の遮断であった。そのため、第三三軍は、もっとも脅威の大きい雲南方面において、中国国民政府軍の前進を拒止するための決戦を企図するに至った。そこで懸念されたのは、この作戦中にミイトキーナが陥落し、同地を経由して連合軍が進撃してくることによって、第三三軍の背後が危険にさらされることであった。

ミイトキーナの戦況を報じる朝日新聞(1944年5月29日付)

ミイトキーナの戦況を報じる朝日新聞(1944年5月29日付)かかる結論を受けて、ミイトキーナ守備隊を督励するための軍命令が作成された。ところが、その内容たるや、他に例をみない異様なもの

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください