『充子さんの雑記帳』の若者との交わりから見えるもの

2021年04月11日

読者の皆様で、「自立生活運動」という言葉を聞いたことがある人はどれだけいるだろうか? あるいは重度障害者が施設ではなく、地域の中で「自立」して生活することが可能だと考える人はどれだけいるだろうか?

自立生活運動とは、「障害当事者自身によって、障害者が地域で生活をするために必要な制度や社会の意識を新しくつくりかえることです。」と1990年代から日本の自立生活運動の中心となってきた全国自立生活センター のHPには書かれている。

箱石充子さんは、脳性麻痺の障害を持つ女性である。栃木県で初めて重度障害者として自立生活を始め、自称「永遠の18歳」のまま81歳となった今でも、元気で一人で(支援を受けながら)暮らしている。障害者の自立生活を支援する「自立生活センターとちぎ 」の創立者でもあり、現在もそのスタッフとして働いている。

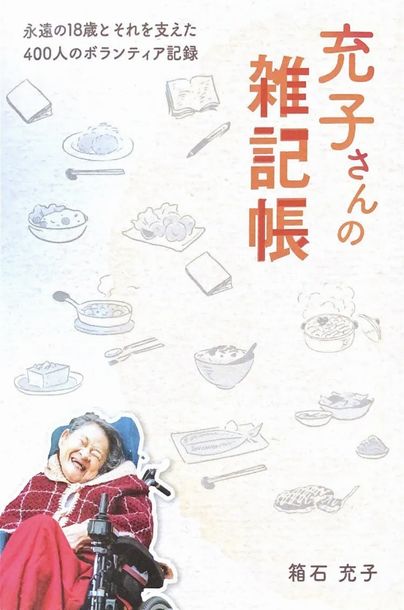

『充子さんの雑記帳~永遠の18歳とそれを支えた400人のボランティア記録』

『充子さんの雑記帳~永遠の18歳とそれを支えた400人のボランティア記録』箱石さんは幾重もの困難を抱えているが、本著では、それを明るく、「普通」の生活として描かれている。

本稿はその著書と、著者および関係者へのインタビューをもとにしたためた。

簡単に箱石さんの半生を振り返りたい。

彼女は1940年に東京都新宿区で理容師夫婦の長女として生まれた。1歳になって、はしかと肺炎を併発し、高熱が続いて、その結果、脳性麻痺になった。第2次世界大戦中、4歳の時に東京から祖父母のいる馬頭(現在の栃木県那珂川町)に疎開した。

その頃、その地では障害者を見かけなかったため、毎日のように近所の子供達のいじめにあった。畑の土を頭からかけられたり、虫を服の中にいれられたりした。しかし、そのことを祖父母には言えずにいた。その間、母親は弟と東京に残って理容室を続けていたが、最後には疎開してきた。

出征した父親は終戦後の1955年に死亡認定となり、母親は祖父母の家の近くで理容店を開業した。箱石さんは学齢期になっても、何の通知も届かなかった。(現在もある)就学義務の猶予又は免除の制度により、学校に来なくても良いということであった。教頭先生に、いじめを覚悟した上で通学を願い出たものの、いじめられることを止められないから、という理由で断られた。障害児は自由に教育も受けさせてもらえなかったし、女性も学歴不要とされた時代であった。このことは現在も残る教育の男女格差、障害児の教育問題から考えても根深いものがある。

箱石さんは大きくなるにつれ、自分は他の子とは違う障害者なんだと思い知らされ、15歳くらいまでは毎晩のように泣いていた。母と弟と一緒に3人で泣くこともあった。しかし、いつしか「こんなことで負けてたまるか」という心境になっていった。

18歳(1958年頃)になったころ、箱石さんは「自立」を考えるようになった。施設に入って技術を身に付けることを考え、「重度障害者のおまえに施設での生活は無理」という母を説得して、20歳の時に九十九里の施設に入所し、そこで11年にわたる施設生活をおくった。最初は針に糸を通すこともできなかったが、最後には編み物の本科の免状を取得した(現在も障害者職業能力開発校があり、公的・民間の障害者の職業訓練のための訓練施設は多くある)。

やがて31歳(1971年頃)の時に施設を退所する決意をし、実家に戻って「青い芝の会」(1957年に結成されて以来、活動を続ける脳性麻痺者の団体)の活動を始めた。当時、栃木県の「青い芝の会」は小山市にあり、馬頭町からバスで2時間半かけて宇都宮市に行き、更にバスで40分かけて行く必要があった。活動が忙しくなると、青い芝の会の会長の自宅か宇都宮大学の寮に泊めてもらっていた。大学の寮に、青い芝の会の活動に参加している学生がいたおかげであった。現在では考えられないが、当時はそのようなことをしても咎められることのないおおらかさがあったのであろう。

そして、48歳(1988年頃)の時に自分なりの自立のために、宇都宮市を拠点とした活動を始める決意をした。家族には猛反対され、説得は3か月に及んだ。そして最後には「頑張れるだけ頑張って、どうしてもダメだったら戻ってきなさい」と母に言ってもらえた。

一人暮らしを始めるにあたって、先ず住まい探しから難航した。しかし、とある不動産屋さんが、筋ジストロフィーの会をご存じの方で、直ぐに契約が可能となった。

生活のお手伝いをしてくれる人も探さなければならなかった。市役所から週2回1時間ずつヘルパー(当時は家庭奉仕員と呼ばれていた)の派遣が可能となったが、それでは不十分であり、大学や専門学校に行って、ちょっとしたことを頼む「ボランティア」をつかまえては生活に必要な手助けをしてもらった。初めて声掛けしたのは宇都宮大学の女子学生で、その後のボランティアも宇都宮大学の学生が主であった。初めて声掛けした学生とは今も親交があり、毎年、誕生日には電話をしているという。

ある時は市役所に行くにあたって学生を2人従えつつ、「あなた方は黙っていて。私が交渉するから」と言い、既に認定されていた生活保護に住居費補助も加えるよう交渉した(頭数を揃えることで相手にプレッシャーをかけた)。また、ある時は眼鏡屋で、店員が同行してくれた学生さんと話すので、「私が話すからあなたは黙っていて」と学生に伝え、店員に「眼鏡を買うのは私。私に説明してほしい。」と訴えた。敢えて、(ヘルパーを介してではなく)どこに行っても自分で話をした。障害者本人ではなく付き添いの人と話をするということは、現在でもよく起きるケースである。

自立には様々な形がある、と箱石さんは訴える。収入を得る経済的な自立だけではなく、何らかの形で“自立”することが重要だという。それは、自分の主張ができること、介護者を見つけて自由に外出すること、自分に出来ないことを伝えて周囲に協力してもらうこと、等である。

別の解釈をすれば、障害による制約があっても、みずから意志決定をして生きていくことが重要なのであり、その意志を実現する為に他人の手を借りたとしてもそれも自己決定による「自立」であるということである。障害者が健常者と全く同じことをすることが重要ではなく、「障害者としてどう生きるか」(どう意志決定をするか)ということが重要なのだと言えよう。

筆者も所属する宇都宮大学の学生との継続的な付き合いが始まったのは自立生活開始から3年後(1991年)くらいだったという。前述の通り、自立生活を始めるにあたって、最初に声をかけたのも宇都宮大学の学生であったし、その後も主なボランティアは宇都宮大学の学生であった。ボランティアに来てくれる学生が新たな学生を連れてきて、メンバーが増えていった。毎年、20人くらいの学生が「箱クラブ」に入ってくれるようになった。宇都宮大学には様々な学部があり、学部に関係なく学生たちは来てくれていた。

初期の頃のボランティアの1人であった伊藤陽子さん(宇都宮大学教育学部93年卒)に話を聞くことができた。

インタビュー時の(左から)宮坂真耶さん(宇都宮大学学生=インタビュー当時)、箱石さん、伊藤陽子さん

インタビュー時の(左から)宮坂真耶さん(宇都宮大学学生=インタビュー当時)、箱石さん、伊藤陽子さん伊藤さんは、最初に声をかけられて手伝うようになったYさんとはたまたま「手話を学ぶ会」の先輩後輩にあたるとのことだったが、「箱クラブ」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください