「理念」や「意義」通りの五輪など実は誰も見たことがない

2021年04月14日

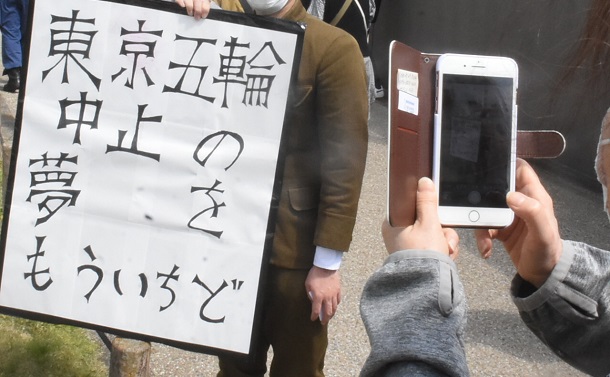

愛知県半田市の運河沿いを走る聖火リレーのコース脇に、ある30代の男性が「東京五輪、中止の夢をもう一度」と書かれたプラカードを掲げて無言で立っていた。するとリレーの運営関係者が前に立ちはだかり、プラカードの撤去を要求したという。聖火リレーは「個人の主張を表明する場ではない」というのが理由だそうだ。4月6日のことだ(朝日新聞名古屋本社版、2021年4月7日)。

東京五輪中止を訴えるプラカード。この前に警備員が立ち、前から掲示が見えないようにしたという=2021年4月6日、愛知県半田市

東京五輪中止を訴えるプラカード。この前に警備員が立ち、前から掲示が見えないようにしたという=2021年4月6日、愛知県半田市この運営関係者が何を根拠にこう言ったのかが、その後の取材で明らかになった。「五輪憲章に書いてある」というのだ(朝日新聞デジタル2021年4月9日)。念のために五輪憲章の該当箇所である規則50を引いておこう。

1. IOC理事会が例外として許可する場合を除き、オリンピック用地の一部とみなされるスタジアム、競技会場、その他の競技区域内とその上空は、いかなる形態の広告、またはその他の宣伝も許可されない。スタジアム、競技会場、またはその他の競技グラウンドでは、商業目的の設備、広告標示は許可されない。

2. オリンピックの用地、競技会場、またはその他の区域では、いかなる種類のデモンストレーションも、あるいは政治的、宗教的、人種的プロパガンダも許可されない。

プラカードを持つ男性の前に立ちはだかったこの運営関係者は、この条項を随分拡大解釈したのだろう。聖火リレーが通る道を「オリンピック用地」に、個人の願望を「政治的、 宗教的、 ⼈種的プロパガンダ」に、1枚の手作りのプラカードを「商業⽬的の設備、 広告標⽰」に読み替えたのだろう。

もちろん、沿道の怪しい異分子に目が止まり、任務の義務感からつい口走ってしまったということは十分考えられる。そもそもプラカードを持って立っている人物を異分子視してしまうこと自体が日本社会の異論や異質性に対する過度なアレルギーの徴候とも読み取れるが、そこには単なる異論の封殺以上の、国家規模のスペクタクル(見世物)を前にした権威主義の具現化を見るべきだろう。

かつてナチス・ドイツに追われた哲学者のテオドール・アドルノは、ファシズムを積極的に支持してしまう大衆心理を「権威主義的パーソナリティー」と名付けた。もはや手垢まみれに思われていたこの言葉かもしれないが、組織委員会やそれより上位のなにかに忖度し、沿道の市民に居丈高に振る舞う姿はまさに「権威主義的パーソナリティー」以外のなにものでもない。五輪憲章の拡大解釈はそこから生まれたのだろう。「個人の主張」を表明してはいけないのなら、「池江頑張れ!」というメッセージ・ボードも持てなくなってしまうだろう。

昨年11月来日したIOC(国際オリンピック委員会)のバッハ会長でさえ、目の前に迫った抗議の声に対して「話を聞こうとした」という弁解をしている。あれが身の丈の親近性を強調するための方便だとしたら、五輪運営の現場で起きた半田運河の出来事こそが五輪をするということの真の姿の現れではないか。4月1日夜、長野市内を走っていた聖火ランナーの映像をNHKが約30秒間無音にしたことがあったが、それは抗議の声を電波に乗せないためであることは明らかだ。マス・メディアが率先して権威への忖度をしているのだから、現場の人間がそうするのも無理はないのかもしれない。

異論を封殺し異質さを映像の外に追いやることで世界中に流される絵柄作りは、あたかも日本国民市民がみな五輪を歓迎しているかのような印象操作である。国民の約8割が東京大会の延期・中止を求めているのだから、この印象操作は嘘をついていることになる。コロナの感染再拡大にもにもかかわらず「緊急事態宣言」ではなく「まん延防止等重点措置」なのは、「緊急=emergency」という言葉が持つ非常性が世界各国の選手・役員の五輪派遣に負の影響を与える懸念があるからだろう。

そこまでしてやりたい五輪。しかし、五輪憲章に書かれていないことを理由にプラカードを強制的に下げさせたのは、逆に五輪憲章を汚していることになりはしないか。五輪憲章の理念の根本にあるのは、人権尊重である。「オリンピズムの根本原則」によれば、「スポーツをすることは人権の一つ」とある。あくまでも「一つ」なのだから、人権はスポーツをすること以外にも構成要素を持つことになる。そこには当然思想信条、表現の自由があってしかるべきだろう。

しかし、尊重されるべき人権は普遍的なものではなく、それを享受できる人間とできない人間がいることが明らかになってしまった。そこには、五輪に疑義を差し挟むかどうかという基準ができあがっている。この基準自体が人権を尊重し平等を推進しようという五輪の理念に反しているのだから始末が悪い。反対しようが異議を挟もうが、「他者への敬意」を身につけることが「オリンピック教育」のテーマの一つなのだから、反対意志を持つものへの敬意を示し、その人たちも含めてオリンピズムを推進していこうというのが、筋である。つまり、五輪の理念に従うならば、いま聖火リレーを中心に進められている五輪は本来の五輪ではないのである。五輪の理念が汚されているのだから、そんな状態で実施してはいけない。今すぐやめるべきである。

しかし問題は、「本来の」五輪である。ここまで狂騒曲を奏でてきた不祥事だらけの東京大会も、「やってみれば何らかの意義はある」、「マイナスばかりではなくプラスもあるはず」、「意義を作り出すことがオリンピズムの精神」といった具体的ヴィジョンをまったく欠いた言説が、元オリンピアン、スポーツ研究者、知識人ぶりたいメディア・タレントの間で根強い。すでに社会的災害と言えるほどのダメージを日本社会に与えているメガ・イヴェントの、どこを絞ってももう何も出てこないにもかかわらずだ。

さらにその奥には、「本来の五輪」、「五輪の理念」、そういったものに立ち返れという、汚された五輪を浄化すればあるべき姿を取り戻せるのだという意見が根強く残っている。前節で「本来の五輪」という言葉を使ったのは、そのような五輪原理主義者に少しだけ近づき一旦議論のプラットフォームを共有しておくためである。

森喜朗元オリンピック組織委員長の女性嫌悪発言、その後の人事の密室性と男性専有性、これまで以上に「汚れた」印象を与えることになってしまった五輪を浄化する役割を、おそらく聖火は担わされていた。なんといってもただの松明(torch)であり炎(flame)にわざわざ「聖」性を持たせてリレーしているのだ。たとえナチ・ドイツが始めた儀礼だとしても、そのくらいの魔法はかけられるだろうという期待があったはずだ。

オリンピック・スタジアムを目指してベルリンを走る聖火ランナー。五輪旗や立像、林立するナチス・ドイツのハーケンクロイツ旗で通りが飾られている=1936年8月1日

オリンピック・スタジアムを目指してベルリンを走る聖火ランナー。五輪旗や立像、林立するナチス・ドイツのハーケンクロイツ旗で通りが飾られている=1936年8月1日しかし、「スケジュールの都合」で予定されていた著名人ランナーが次々と辞退し、一般ランナーの中からも森発言への抵抗感やコロナ禍への警戒心から走るのを止めた人々も少なくない。そこに来てあの「ズンチャズンチャ」のコカ・コーラ・トラックである。露骨なスポンサー企業優先の見世物は当然反感を買うことになるだろうという予測はできなかったのだろうか。

ここで五輪憲章に、「本来」の五輪に立ち返るならば、まず巨大なスポンサーのプレゼンスは理念に反するのではないかという疑問が浮かぶだろう。しかし先に引用した規則61には、「スタジアム内」、「競技エリア内」のみに「いかなるかたちの広告」も禁止となっているだけで、聖火リレーの沿道でだめだとは書いていない。すでに五輪は聖火の「聖」性を利潤で守っているのである。

しかし、五輪の「理念」へ回帰せよという聖火リレー批判は意味がないのではないか。なぜなら、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください