繰り返される「手口」と、私たちの「責任」

2021年04月18日

東京電力福島第一原発で発生した放射性物質トリチウムを含む水(以下、トリチウム水と記す)について、政府は海洋投棄を行う方針を決めた。(上)で筆者は、トリチウム水海洋投棄の問題の本質は「風評」にとどまらず「実害」であるとして、「風評被害」という言説が広まることで、被害が隠蔽されることを危惧すると主張した。

毎日新聞2012年2月27日夕刊2面に、アイリーン・美緒子・スミスさんが語った「水俣と福島に共通する10の手口」が箇条書きで掲載されている。その「手口」の多くは、今回の海洋投棄をめぐる問題にも、既にあてはまっているのではないだろうか。

①誰も責任を取らない/縦割り組織を利用する

②被害者や世論を混乱させ、「賛否両論」に持ち込む

③被害者同士を対立させる

④データを取らない/証拠を残さない

⑤ひたすら時間稼ぎをする

⑥被害を過小評価するような調査をする

⑦被害者を疲弊させ、あきらめさせる

⑧認定制度を作り、被害者数を絞り込む

⑨海外に情報を発信しない

⑩御用学者を呼び、国際会議を開く

原発は、いわば「国策・民営」。だから責任の所在がはっきりしていない――。ルポライターの鎌田慧は著書『原発列島を行く』のなかで、福島第一原発の立地自治体をインタビューしながら、福島県に在住する住民の声を取り上げている(注1) 。その書物が刊行されたのは、2001年。つまり、東日本大震災から10年も前のことである。当時から「責任者の不在」は厳しく批判されてきたのだ。

「縦割り」の結果、福島の原発事故をめぐる国の責任は一旦誰にあるのかもぼやけてしまっている。今回のトリチウム水海洋投棄に関する決定についても同様である。

所管は経済産業省になる。しかし、たとえば除染事業の所管は環境省、「原子力安全の強化に貢献する」ための国際会議の開催は外務省(「⑩御用学者を呼び、国際会議を開く」)、核燃料サイクルの要とされた高速増殖原型炉もんじゅの廃炉の所管は文部科学省、さらに「東日本大震災からの復興に関する施策」(東日本大震災復興基本法)を担うために設置された復興庁、といった具合にである。

また当然、地方自治体も責任を負うだろう――しかし、福島県の内堀雅雄知事は4月15日、トリチウム水の海洋放出決定について「容認するかしないか言う立場ではない」と述べている。

仮に健康被害が出たら、一体だれが責任を負うのか。まさに、「①誰も責任を取らない/縦割り組織を利用する」姿勢が垣間見える。

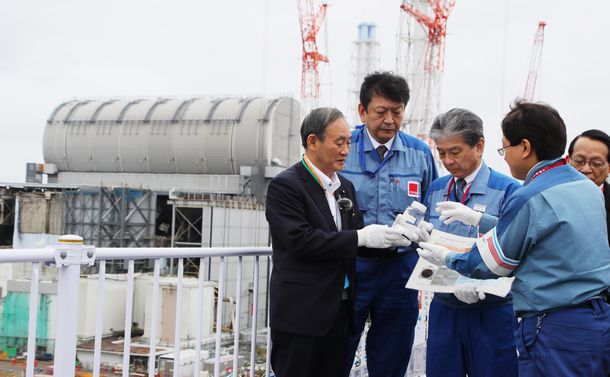

東京電力の福島第一原発構内を視察し、多核種除去設備(ALPS)で浄化処理した汚染水を手にする菅義偉首相。奥左は3号機=2020年9月26日、福島県大熊町、代表撮影

東京電力の福島第一原発構内を視察し、多核種除去設備(ALPS)で浄化処理した汚染水を手にする菅義偉首相。奥左は3号機=2020年9月26日、福島県大熊町、代表撮影かつて、東大工学部82番教室で、公開自主講座「公害原論」が開講された。当時東大助手を務めていた宇井純が開講し、水俣病を中心に様々な公害についての「講義」が行われた。教壇に立ったのは必ずしも科学者に限らない。運動家や市民が講師を務めることもあり、闊達な議論が行われた。

その講義の中で、宇井は海洋投棄について、合流式下水道や混合処理と並ぶ「衛生工学の三悪技術」として論じている。

海へ捨てる、何でも捨てりゃあいい、それでおそらく今日も、明日も毎日、東京だけで何万トンかの汚物が海へ捨てられています。(…中略…)原則はやはり陸上で出たものは陸上で処理するほかはないのですが、(…中略…)混合処理と海洋投棄については、むしろ積極的にこれから奨励するという教育をいまの(筆者注:1970年ごろの)学生は受けています。ですから、東大都市工学卒の学生を見ましたら、こういうふうな技術を教わっていると思って間違いありません。(注2)

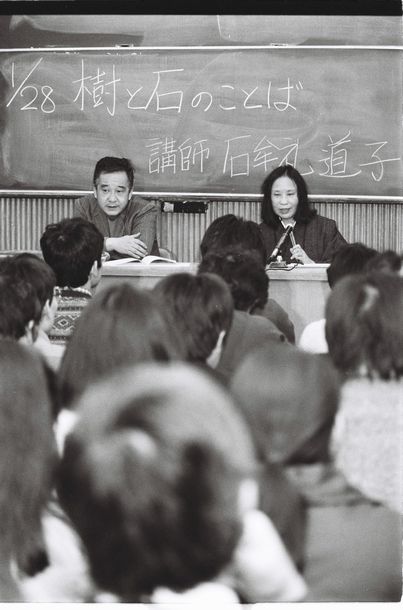

宇井純氏(左)の自主講座「公害原論」で講演する石牟礼道子さん=1985年1月28日、東京・本郷の東大工学部

宇井純氏(左)の自主講座「公害原論」で講演する石牟礼道子さん=1985年1月28日、東京・本郷の東大工学部1960年代、「新潟水俣病」の発病原因をめぐっては、周辺の農地で用いられている農薬が原因だとして昭和電工に責任がないとする「御用学者」がいた。他方で、宇井を含む、国家や企業に対し、公害被害を追及する研究者は、「出世」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください