進化する民間の居住支援に行政は学べ

2021年04月25日

新型コロナウィルスの変異株を主体とした第4波が各地で猛威を振るう中、雇用の悪化が長期化、深刻化している。

厚生労働省のまとめによると、コロナの影響で解雇・雇い止めされた人は昨年2月以降、累計で10万1515人(4月16日現在、見込みを含む)になった。業種別では製造業が約2万2千人と最も多く、小売業、飲食業、宿泊業でもそれぞれ1万人を超えている。

しかし、この人数は全国の労働局やハローワークで把握している数字なので、実際の失業者はもっと多いと見られている。雇用は継続してもシフトが減って実際は働けていない人など、「隠れ失業」状態にある人は、数十万人にのぼると言われている。

NPO法人「TENOHASI」の炊き出しに並ぶ人たちの列=2020年11月、東京都豊島区

NPO法人「TENOHASI」の炊き出しに並ぶ人たちの列=2020年11月、東京都豊島区こうした雇用の悪化は、生活困窮者支援の現場にも深刻な影響を与えている。

ホームレス支援団体のNPO法人TENOHASIが東京・池袋の公園で定期的に実施している食料支援に集まる人の数は、昨年春以降、増加の一途をたどり、今年3月27日には340人がお弁当を求めて列を作った。これはコロナ以前の約2倍にあたる人数である。

また、以前はこうした炊き出しの場に集まる人のほとんどが中高年の単身男性であったが、最近では女性や若年男性、親子連れの姿も目立つようになっている。

「ステイホーム」が呼びかけられる中、生活に困窮し、住まいを失う人が増加する「住宅危機」が深刻化しているという状況を踏まえ、全国の生活困窮者支援団体は居住支援に力を入れている。

ここでは手前味噌だが、私自身が関わっている2団体の活動について紹介したい。

川沿いで路上生活をしているという男性。骨の折れた傘で雨風をしのいでいた=2020年6月、東京都内

川沿いで路上生活をしているという男性。骨の折れた傘で雨風をしのいでいた=2020年6月、東京都内私が代表理事を務めている一般社団法人つくろい東京ファンドは、都内の空き家や空き室を活用した個室シェルター事業を2014年から展開してきたが、昨年春以降は個室シェルターを34室増設し、コロナ禍の影響で住まいを失った方々への緊急支援に取り組んでいる。

個室シェルターは、アパートの空き室を団体で借り上げており、各部屋には着の身着のままの状態の方がすぐに生活できるように、最低限の家電製品や寝具が設置されている。入居期間は3~4カ月で、その間にスタッフが自分名義の住まいを確保してもらうためのお手伝いをしている。

つくろい東京ファンドの個室シェルター

つくろい東京ファンドの個室シェルターこの94人の属性や状況をまとめると、下記のようになる。

・94人中、男性は82人(87.2%)、女性は12人(12.8%)。

・住まいのある人は7人、路上生活やネットカフェ生活など、住まいのない状態の人は87人。

・年齢は17歳から71歳までと幅広く、平均年齢は43.2歳。30代以下が全体の約4割を占めている(10代5.3%、20代17.0%、30代18.1%)。

・94人中、団体のスタッフが同行して生活保護を申請した人は79人(84.0%)。残り15人(16.0%)は従来からの仕事を続ける等、生活保護以外の方法で生計を立てている。

・住まいがない状態の87人のうち、59人は団体で運営している個室シェルターに入居し、24人は東京都が生活困窮者向けに借り上げているビジネスホテルに入居した。残りの4人は公的な施設等に入所した。

・87人中、現在もシェルター等に入居中の人は18人。すでに退所した69人のうち、自分名義のアパートに移った人は53人、グループホームやシェアハウスに入居した人は3人、住み込みの仕事に就職した人は2人、他施設など3人、行方不明8人となっている。

・相談時に住まいのあった7人については、全員、その後も従来の住まいを維持できている。

昨年4月以降、東京都は住まいを喪失した生活困窮者のためにビジネスホテルの提供をおこなっており、都内の各区・市で生活保護を申請した人も、当面の宿泊場所として都が借り上げたホテルを利用することが可能になっている。

従来、首都圏で住まいのない人が生活保護を申請すると、民間の宿泊施設に誘導されることが多く、これらの施設の中に多人数部屋の劣悪な環境の施設(いわゆる「貧困ビジネス」施設)が含まれていることが問題になっていた。

コロナ禍では多人数部屋は感染リスクもあるため、私たちが要望した結果、都は施設ではなくビジネスホテルの個室を活用した宿泊支援に踏み出した。これは他自治体では行われていない事業であり、生活困窮者のプライバシーを守り、感染リスクを下げるという観点からも評価できる取り組みである。

生活困窮者支援の充実を都に要望する支援団体の代表者ら。ホテルや民間施設を借り上げて居場所を確保したり、景気悪化による困窮者の増加に対応したりするよう求めた=2020年4月3日、都庁

生活困窮者支援の充実を都に要望する支援団体の代表者ら。ホテルや民間施設を借り上げて居場所を確保したり、景気悪化による困窮者の増加に対応したりするよう求めた=2020年4月3日、都庁だが、生活保護申請者が都のホテルを利用する際、その期間は原則1カ月と設定されていることが多い。1カ月以内にアパートが見つかれば、生活保護から転宅費(敷金・礼金等の初期費用)を出してもらえるのだが、利用者の中には本人確認書類や携帯電話を持っていない人も多いため、1カ月で部屋を探すのが困難な方もいる。特に、過去に家賃滞納歴や犯歴のある人は入居審査で落とされることも多いため、部屋探しに時間がかかる傾向がある。

1カ月で部屋が見つからない場合、ホテルの宿泊期間を延長することで柔軟に対応している自治体もあるが、民間の施設に移るように言われてしまうケースも少なくない。そこで、部屋探しに時間がかかりそうな人については、つくろい東京ファンドの個室シェルターに入ってもらった上で、不動産店への同行やスマートフォンの無償貸与など、部屋探しに必要な支援をおこなっている。

この結果、東京都内で住まいを失った人については、「生活保護申請→ビジネスホテルor個室シェルター→アパート」という住宅確保のルートを作ることができている。

これにより、生活保護を申請した人については早期にアパート確保ができる見通しがついたが、相談者の中にはさまざまな事情により生活保護を利用したくない人、もともと従事してきた仕事の収入だけで住まいを確保したいと考えている人もいる。

だが、仕事を継続できている人もほとんどの場合、年収200万円未満のワーキングプア状態なので、民間賃貸住宅の確保には大きなハードルがある。東京都内では、家賃が安い賃貸住宅を借りる際にも、敷金・礼金等の初期費用が十数万円かかるのが一般的だからだ。

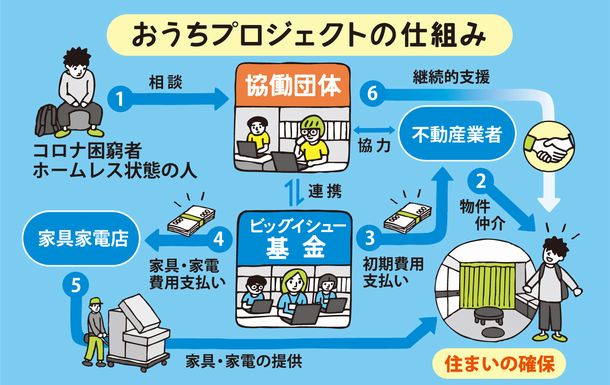

賃貸住宅を借りる際の初期費用というハードルをクリアするため、私が共同代表を務めている認定NPO法人ビッグイシュー基金では、米国のコカ・コーラ財団からの助成金(50万ドル。日本円にして約5357万円)を原資に「おうちをあなたに―コロナ困窮者の住宅確保応援プロジェクト」(略称:おうちプロジェクト)と題した居住支援のプロジェクトを昨年8月から展開している。

このプロジェクトは、コロナの影響により住まいや仕事を失った人、定まった住まいを持たない人などを対象に、新たに賃貸住宅を借りる際の初期費用や新生活で必要になる家電・家具などの費用を最大25万円まで提供するというものである。

コロナの影響は非正規労働者だけでなく、フリーランスや自営業で働いてきた人も直撃しているが、このプロジェクトは、広い意味でのホームレス状態にある人だけでなく、もともと自分で賃貸住宅を借りていたが、コロナの影響で収入が激減し、安い賃料の物件に転居せざるをえないという人も対象にしている。

プロジェクトは、東京・大阪など各地で生活困窮者を支援している18の団体との協働で実施されており、今年3月末までに全国で131世帯の方の住宅を確保することができた。今年8月までの1年間で計200世帯の住宅確保を応援することを目標としている。

「おうちプロジェクト」の仕組み

「おうちプロジェクト」の仕組み「おうちプロジェクト」の利用者の中には、路上生活者の仕事作りのための雑誌「ビッグイシュー」を販売する仕事をして、ネットカフェ等に宿泊をしてきた中高年男性もいれば、親族の家や知人・友人宅に居候をしていた若者、支援団体のシェルターに宿泊している女性など、さまざまな属性の方がいる。

私たちホームレス支援団体の関係者は、以前から「『ホームレス』というのは、『属性』を示す言葉ではなく、安定した住まいを持てないという『状態』を指す言葉である」と説明をしてきたが、一般的にホームレス問題は「路上生活をしている元日雇労働者の中高年男性」や「ネットカフェ生活をしている非正規雇用の若年男性」等、特定の属性に結び付けられて語られることが多かった。

しかし、コロナ禍の影響で住まいを失う人がかつてないほど多様化したことにより、皮肉なことに「『ホームレス』は『属性』ではなく、『状態』である」という言葉が実証されるような事態が到来

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください