処理水の問題は「理科」ではなく、「社会」にある

2021年05月19日

放射性核種の浄化装置では除去できないトリチウム(水素3、三重水素)を含む処理水の海洋放出についての議論を進めていくために、本稿の【上】【中】においては「理科」の側面からトリチウムについて述べた。【下】では、法令による多核種除去設備(ALPS)処理水への規制について述べた後に、トリチウムとALPS処理水の問題を「社会」の側面から考えてみたい。

東京電力福島第一原発4号機脇のサブドレン(くみ上げ井戸)を確認する県廃炉安全監視協議会の委員ら=2015年8月26日、福島県大熊町

東京電力福島第一原発4号機脇のサブドレン(くみ上げ井戸)を確認する県廃炉安全監視協議会の委員ら=2015年8月26日、福島県大熊町

本稿【中】で法令による放射性核種の規制について述べたが、ここではその規制が実際にどのように行われるかを見てみよう。

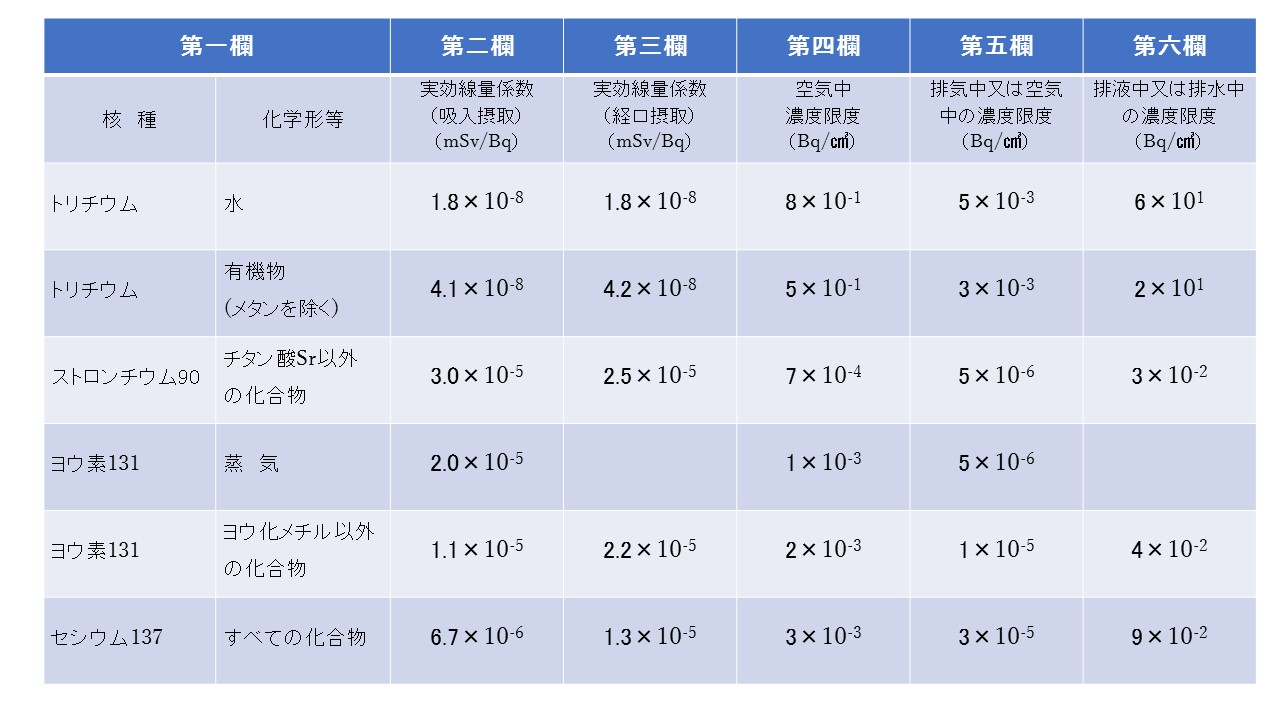

放射性核種が1種類である場合の環境放出の可否は、「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の「別表第二」(表1)において、第五欄の排気中または空気中の濃度限度(排気の告示濃度)を超えるか否か、第六欄の排液中または排水中の濃度限度(排水の告示濃度)を超えるか否か、で判断される。超えていれば排気、排水はできないし、超えていなければ排気、排水できる。

表1 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件「別表第二」の一部

表1 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件「別表第二」の一部放射性核種が2種類以上の場合は、放射性核種ごとに濃度の告示濃度に対する比を算出してその和が1を超えるものは、規制の対象となるので環境への排出はできない。

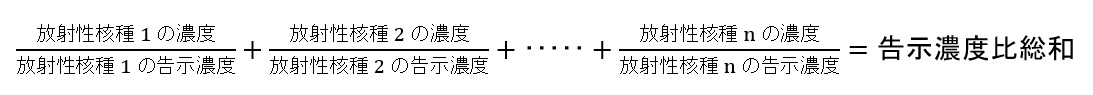

福島第一原発事故に伴う処理水の排出規制における「告示濃度比総和」は、上記のように算出した和のことをいい、放射性核種の数がnの場合は以下のように計算する。告示濃度比総和が1以下の場合は環境排出が可能で、1を超える場合は排出不可である。排気中または空気中、あるいは排液中または排水中の放射性核種の濃度規制は、核種とその化学形等ごとに別表第二の濃度限度を用いて行われる。

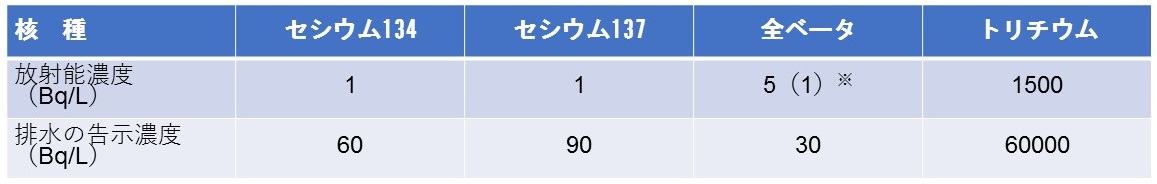

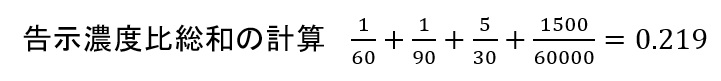

政府は4月13日に決定した多核種除去装置(ALPS)処理水の海洋放出方針(*1)によれば、トリチウム濃度は1500Bq/L未満にするとしている。これは現在行われている福島第一原発のサブドレンや地下水バイパス等を排出する際の運用目標と同じ水準である。なお、この運用目標の詳細は以下のようになっており、告示濃度比総和は0.219となる(表2)。

福島第一原発敷地内のタンクに保管している水のトリチウム濃度は、約15万~約250万Bq/L(加重平均73万Bq/L)であり、1500Bq/Lにするためには約100~約1700倍(加重平均500倍)の希釈が必要となる。ALPS処理水を100倍以上に希釈すると、希釈後の告示濃度比総和(トリチウムを除く)は0.01未満となる(*2)。

表2 サブドレン、地下水バイパス等の排水にあたっての運用目標(※ おおむね10日に1回の頻度で1Bq/L未満を確認)

表2 サブドレン、地下水バイパス等の排水にあたっての運用目標(※ おおむね10日に1回の頻度で1Bq/L未満を確認)

多核種除去装置(ALPS)は、トリチウム以外の62種類の放射性物質を除去して、排出規制値(告示濃度比総和1)以下にするとして2013年に供用が開始された。その後、除去性能の不足や低下が認められたため、吸着塔の増塔、吸着材の変更、処理プロセスの改善などが行われたが、2020年12月末で告示濃度比総和1以下となって

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください